ご飯を食べる時に、むせてしまうんだよね

なんでかな?

嚥下を行う筋肉が、弱ってしまったんですかね?

それもあるかもしれないね

でも、本当にそれだけか、確認してみよう!

「食事中にむせてしまい、思うように食べられない…」

そんな状況が続くと、食事の楽しみが失われ、生活の満足度にも大きく影響します。

特に車椅子で生活されている方では、姿勢や呼吸、飲み込みの機能にさまざまな要因が絡んでいることがあります。

本記事では、食事中にむせが出るケースに対して、理学療法士としてどのように評価・対応するかを解説します。

食事中にむせる症状を具体的に確認する

飲み込みテストでむせの原因を仮説立てする

車椅子座位を確認し、姿勢からむせを考える

食事中にむせる症状を具体的に確認する

タケシさんの症状

車椅子での食事中、水、食べ物共にむせる

脳出血の既往あり

右麻痺:ブルンストロームステージ 上肢Ⅴ 下肢Ⅳ手指V

嚥下の問題を整理する

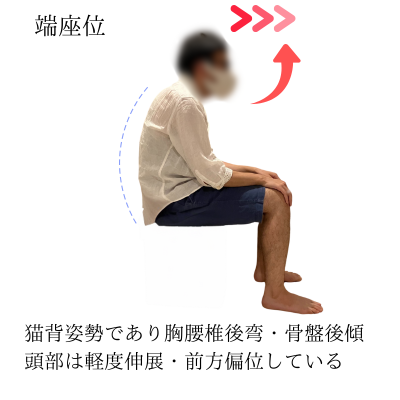

端座位は猫背であり、胸腰椎後弯、骨盤後傾、頭部は軽度伸展・前方偏位しています。

嚥下は先行期・準備期・口腔期・咽頭期・食道期とあります。

タケシさんは認知機能の問題ありませんでした。

更に咀嚼、咽頭への食塊の送り込みも問題ありませんでした。

咽頭期の嚥下反射に問題がないか評価しました。

端座位で猫背姿勢が確認される

認知機能の低下はない

咽頭期の問題を仮定

飲み込みテストでむせの原因を仮説立てする

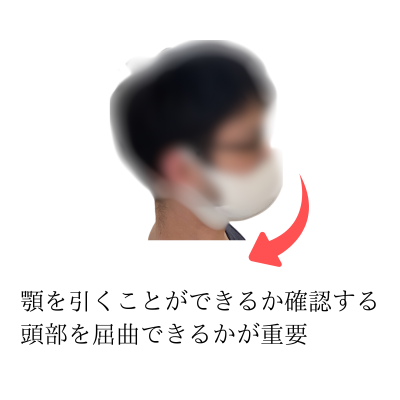

端座位で顎を引く動作、反復唾液飲みテスト(repetitive saliva swallowing test:RSST)¹⁾を確認し問題無く行えました。

反復唾液飲みテスト(repetitive saliva swallowing test:RSST)

まず,口腔内を水または氷水で少し湿らした後,空嚥下を指示して嚥下運動が可能かどうかを観察する。次に空嚥下を反復するように指示し,30病患に何回の嚥下運動ができるかを数える。30秒間に2回以下を以上と判定する。¹⁾

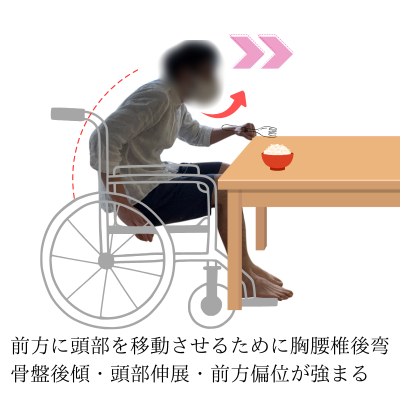

車椅子座位では猫背が強まり、更に胸腰椎後弯、骨盤後傾、頭部前方偏位し顎が突き出るような姿勢となりました。

車椅子座位では顎を引いてもらおうとすると、顎を引きづらくなりました。

唾も飲み込みにくくなったとのことであったため、反復唾液飲みテスト(repetitive saliva swallowing test:RSST)は誤嚥の危険性があるため一回で終了としました。

端座位では嚥下の問題が生じにくい

車椅子に座ると嚥下に問題が生じる

1)日本耳鼻咽頭科学会編.嚥下障害ガイドライン.金原出版株式会社,2018,p16.

車椅子座位を確認し、姿勢からむせを考える

車椅子に座ると姿勢が悪化し、頭部の屈曲が出しづらくなりました。

その為嚥下が困難になっていると考えられました。

野原らは頭頚部伸展位では咽頭腔が広くなるため、嚥下圧が低下しやすく、誤嚥しやすい姿勢²⁾と述べています。

真鍋らは加齢や運動障害に伴い,骨盤が後傾し,それが脊柱後弯に繋がり,座位バランスをとるため頭頚部が後屈位や突き出し位となっているクライアントをよく見かける.このアライメントでは前頚部が引き伸ばされるため舌骨上下筋群の運動性が阻害かれ嚥下時の舌骨・喉頭挙上は妨げられる³⁾.と述べています。

上記の知見から頭部が伸展・前方偏位方向に誘導され、嚥下が困難になっていると考えられます。

頭部が伸展・前方偏位する理由として、胸腰椎後弯、骨盤後傾が理由として挙げられます。

タケシさんの場合車椅子のフットレストの位置が高く、股関節よりも膝の位置が高くなっていました。

その為骨盤後傾し、胸腰椎後弯が生じ、頭部が伸展・前方偏位したと考えられます。

更に料理を食べようとすると、より上記の兆候が強まると考えられます。

しかしフットレストの位置を修正できる車椅子もありますが、タケシさんの車椅子は出来ないものでした。

その為フットレストを折りたたみ、床面に足を着いて姿勢を確認しました。

その結果膝関節の位置が下がったことにより、骨盤後傾、胸腰椎後弯が緩和しました。

その姿勢で再度顎を引く動作と反復唾液飲みテスト(repetitive saliva swallowing test:RSST)を実施しました。

その結果頭頚部屈曲を行いやすくなり、唾を飲みこむ感覚も改善しました。

その為改善した姿勢で食事をとってもらうこととしました。

幸いにもタケシさんは足が届きましたが、届かない場合は台などを使っても良いかもしれません。

1週間後に訪問し、食事の際のむせが改善したと報告を受けることができました。

頭部伸展・前方偏位により誤嚥しやすくなる

骨盤後傾すると、胸腰椎後弯・頭部の伸展・前方偏位が強まる

フットレストが高く、骨盤が後傾する

まとめ

車椅子で生活している方で、食事中むせてしまうケースへの対応を解説していきました。

治療の手順としては以下の通りとなります。

食事中にむせる症状を具体的に確認する

飲み込みテストでむせの原因を仮説立てする

車椅子座位を確認し、姿勢からむせを考える

理由を突き詰めていけば、かなりシンプルな要因により問題が解決しました。

しかしフットレストに下肢を乗せたまま、食事する風景は決して少なくありません。

見慣れた風景になると、案外気づくことが出来ません。

専門職としては見逃さないように、筆者も用心していきたいと考えます。

食事中の「むせ」は、姿勢や筋力・呼吸機能の影響を受けることがあります。以下の記事もあわせてご覧いただくことで、より深い理解と対策につながります。

✅ 息苦しさの原因は筋肉にあり?理学療法士が注目する呼吸筋を解説【CASE21】

✅ 座っていると腰が痛いのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE27】

✅ トイレまで我慢できない原因は?便失禁を防ぐためのリハビリ方法を理学療法士が解説【CASE16】

おすすめ書籍

今回、治療の手順を考えるうえで参考にした書籍をご紹介します。

看護師・理学療法士が共同で執筆されており、現場で見過ごされがちな視点についても丁寧に解説されています。

写真が多く掲載されており、ポジショニングの流れが視覚的に把握しやすかったのが印象的でした。

特に、ベッド上だけでなく車椅子でのポジショニングに関する内容も取り上げられており、私自身も実際の臨床で活用するヒントを得られました。

「車椅子のポジショニングに自信が持てない…」と感じている方にも、考え方の整理に役立つかもしれません。

ご自身に合う一冊かどうか、ぜひ参考としてご覧ください。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

最後に

この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに、紹介した評価・治療が適応できるか、判断して頂いたうえで、使用して頂ければ幸いです。

患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。

そのため、今回ご紹介した治療は、万人に対して、再現性を担保できるものではありません。

それらを踏まえた上で、参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。(koturiha_y.t)

コメント