歩くと股関節が、痛いのよね

股関節が痛い!?

どうしたらいいんだろう?

いきなり言われると、どうしていいか困ってしまうよね

一緒に評価してみようか

「歩くと股関節がズキッと痛む…」

そんな症状に悩む方は少なくありません。

股関節の痛みは、歩行の不安定さや生活動作の制限につながるため、放置すると日常生活の質にも影響を及ぼします。

本記事では、歩行時に股関節が痛む原因と、その評価・改善アプローチの視点を理学療法士の立場から解説します。

股関節の痛みが出る部位を評価する

座位・立位での姿勢をチェックする

股関節痛の原因を仮説立てする

仮説に基づきリハビリ・治療を行う

股関節の痛みが出る部位を評価する

ハナさんの既往歴

黄色靭帯骨化症により左下肢にしびれがある

腰椎圧迫骨折

疼痛がある部分としては右股関関骨頭前面です。

疼痛が出る場面は右下肢で体重を支持し、左下肢を振り出そうとした瞬間です。(右立脚中期と推察)

右股関節前面に疼痛が生じる

右立脚中期で生じる

座位・立位での姿勢をチェックする

ハナさんの座位姿勢

座位は猫背であり、胸腰椎後弯・骨盤後傾・頭部前方偏位が確認されています。

特徴として1日中座っている事が多く、趣味はテレビ鑑賞です。

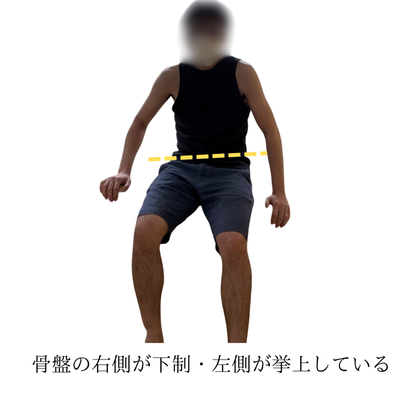

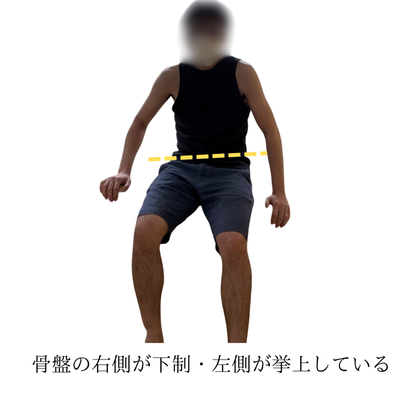

骨盤は右回旋・右側下制・左側挙上しています。

普段から座位で長時間過ごす

骨盤右回旋・右側下制、左側挙上

胸腰椎後弯、骨盤後傾位

ハナさんの立位姿勢

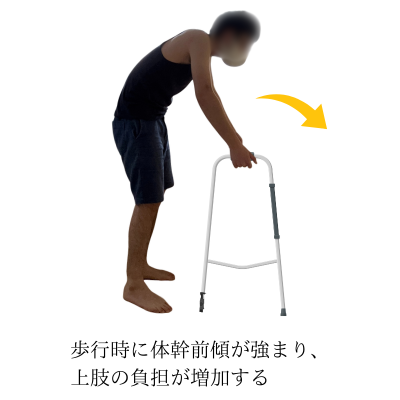

立位姿勢ではピックアップ歩行器を用います。

体幹前傾・胸腰椎後弯・骨盤後傾し、頭部前方偏位を強めながら立位になります。

立位は踵に体重が乗りやすい傾向があります。

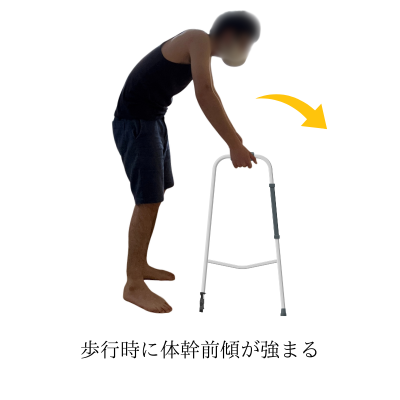

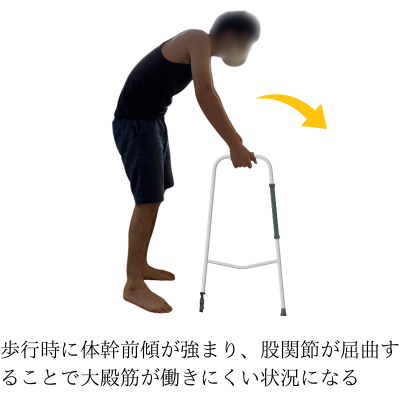

歩行時は体幹前傾が強まり、上肢の負担が増加します。

疾患の特徴もありますが、左足が振り出しにくく右立脚期が短いです。

歩行時に体幹前傾が強まる

右下肢の立脚が短い

股関節痛の原因を仮説立てする

股関節前面に疼痛が生じますが、変形性股関節症の既往はありません。

Dr.Kelly Starrettらは座っているとき、殿筋は基本的に眠っている。¹⁾と述べています。

ハナさんは長時間の座位が習慣であり、大殿筋が働く機会が失われています。

その為歩行中に、大殿筋の活動が得られにくいと考えます。

更に踵に体重が乗りやすく、体幹前傾・股関節屈曲が強まると考えられます。

小栢らは股関節伸展位では大殿筋下部がもっとも強い伸展トルクを有するが,屈曲するにつれて内側ハムストリングス,大腿二頭筋が大殿筋下部線維の伸展トルクより強くなったと述べています²⁾

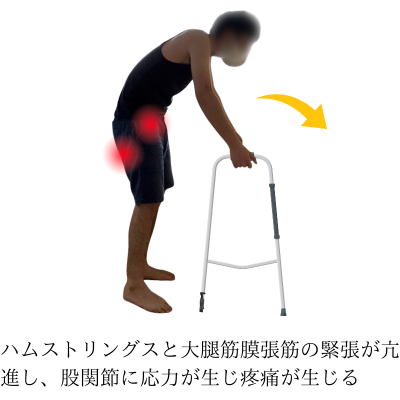

上記の知見によりハナさんの歩行中の姿勢は、大殿筋の活動よりもハムストリングスの活動が、増加すると考えられます。

建内らは大殿筋低下モデル大殿筋の出力低下に代わってハムストリングス(特に半膜様筋)の出力が増大する。しかし半膜様筋は股関節内転作用も有するため余分な内転筋力を打ち消すために大腿筋膜張筋の出力も増大させなくてはいけない。そのような調整の結果殿筋低下モデルでは股関節の応力が増大する³⁾と述べています。

更に上記の知見によりハムストリングスの活動が高まり、大腿筋膜張筋の筋緊張も併せて増加していると考えられます。

これにより股関節の応力が増大し、疼痛が生じていると考えられます。

仮説のまとめ

大殿筋の活動が得られにくく、踵に体重が乗りやすいため体幹が前傾します。

その結果ハムストリングスの収縮が増加し、大殿筋の活動はますます抑制されます。

ハムストリングスが収縮する事により生じる股関節内転作用を、大腿筋膜張筋が活動することによってつり合いをとります。

しかしそのパターンは股関節の応力が増加する為、股関節の疼痛につながったと考えます。

座位姿勢は右骨盤が下制しており、大腿筋膜張筋の筋緊張が高いと考察します。

大殿筋の筋緊張低下

踵に体重がのりやすい

ハムストリングス・大腿筋膜張筋の筋緊張が亢進

引用文献

1)Dr.Kelly Starrett.「ケリー・スターレット式座りすぎケア完全マニュアル.初版第1刷,溝渕知秀(訳),医道の日本社,2019,42.

2)小栢進也.関節角度の違いによる股関節周囲筋の発揮の変化-数学的モデルを用いた解析-.理学療法学.2011.38巻.2号

3)建内宏重.股関節〜強調と分散から捉える.ヒューマン・プレス.2020,68.

仮説に基づきリハビリ・治療を行う

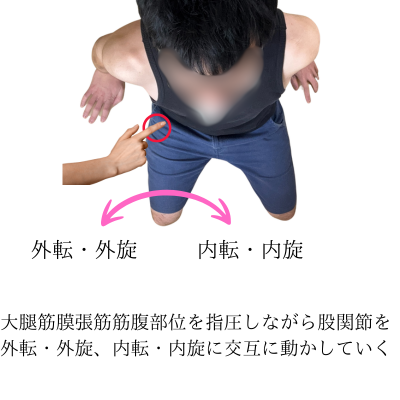

大腿筋膜張筋の緊張を緩和します。

筋腹にセラピストの指を当てがい、大腿遠位部を外・内旋方向に誘導します。

繰り返し行い、緊張がほぐれてくるのを確認します。

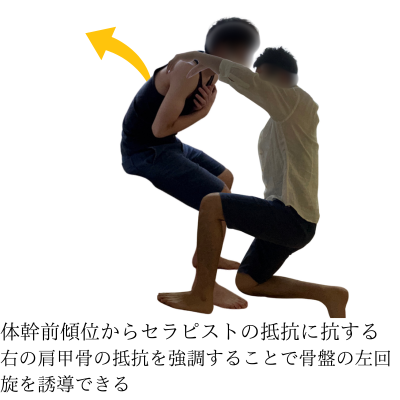

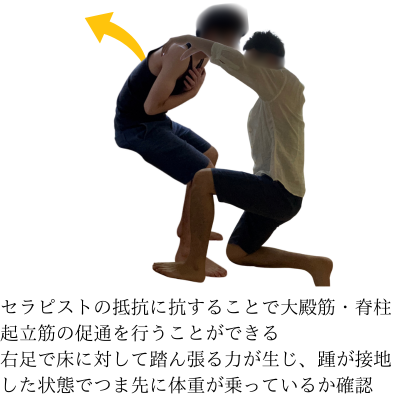

続いて大殿筋の促通を行います。

体幹前傾位にし、セラピストの手を両肩甲骨に当てがいます。

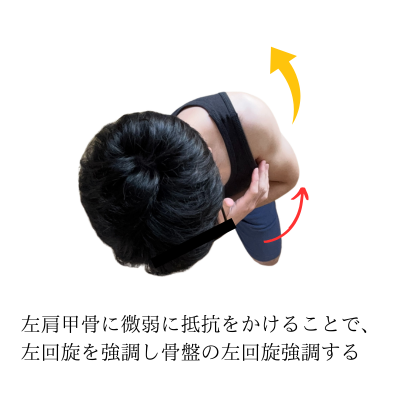

その位置から姿勢を起こしてもらう際、左肩甲骨に対し微弱に抵抗をかけつつ起こしてもらいます。

この動作で大殿筋・脊柱起立筋の活動を促し、骨盤の左回旋も促せます。

身体を起こす際に右下肢で床を踏む感覚と、つま先に体重が乗っているのを感じてもらいます。

つま先に体重が乗る感覚がない時は、別で促通する必要もあります。

ハナさんは感じることができていました。

その為大殿筋促通と、つま先周囲の感覚促通も併行して行いました。

この治療後抗重力伸展が高まり、立位時の股関節伸展が増加。

更に骨盤の左右差が改善したため、歩行を行ったところ疼痛が改善しました。

股関節が伸展し、大殿筋の活動が増加した事でハムストリングスの筋緊張が減少し、股関節応力を改善させたと考えられます。

自主訓練

座る時間が長く、大殿筋の緊張低下により再度問題が生じると考えられました。

その為時間を決めて短距離でも、歩行するようにお願いしました。

その後疼痛の訴えは聞かれなくなっています。

まとめ

今回は歩行の際に、股関節が痛むケースの対応を詳しく解説しました。

治療の手順としては、以下の通りになります。

股関節の痛みが出る部位を評価する

座位・立位での姿勢をチェックする

股関節痛の原因を仮説立てする

仮説に基づきリハビリ・治療を行う

股関節に限らず疼痛と聞くと、構えてしまいますよね。

でも疾患ではなく筋肉や姿勢の問題で、疼痛が生じているケースは非常に多いです。

理学療法士としては見逃さずに、疼痛を改善していきたいですね。

おすすめ書籍

今回の疼痛に対する評価とアプローチを考えるうえで、参考にした書籍をご紹介します。

大腿筋膜張筋と大殿筋の関係性について、本書の内容をもとに整理させていただきました。

他にも治療における視点を広げるヒントが多く掲載されており、臨床の引き出しを増やしたい方にとって有用な一冊だと感じました。

ご興味のある方は、ぜひ一度内容をご覧になってみてください。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

歩行中の股関節の痛みは、筋の使い方や姿勢、荷重バランスの影響を受けていることがあります。以下の記事も参考に、評価と改善のヒントを得てみてください。

✅ 歩行時の殿部のだるさ・痛みの原因は?理学療法士が徹底解説【CASE20】

✅ ふくらはぎが痛くて歩けないのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE13】

✅ 歩くと膝が痛い原因は?不良姿勢がもたらす負担と対策を理学療法士が解説【CASE17】

最後に

この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに、紹介した評価・治療が適応できるか、判断して頂いたうえで、使用して頂ければ幸いです。

患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。

そのため、今回ご紹介した治療は、万人に対して、再現性を担保できるものではありません。

それらを踏まえた上で、参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント