タケシさん歩きいいですね!

ではもう少し前を向いてみましょうか!

それが勝手に下向いちゃうんだ

そうなんですか!?

前を向いたほうがいいのは分かるんだけどね、、

歩いているときに、下を向いて歩く方をよく見かけます。

足元が気になってつまずかないように…そんな理由で下を向く方ももちろんおられます。

しかし、中には理由もなく自然と下を向いてしまい、「歩く姿が嫌で、なんとかしたい」と感じている方もいます。

見栄えが悪くなることで、自信を失ってしまうケースも少なくありません。

今回は、歩くときに下を向いてしまう原因と、自宅でできるケアについて解説していきます。

歩くときに下を見てしまうのはなぜ?考えられる原因と体の特徴

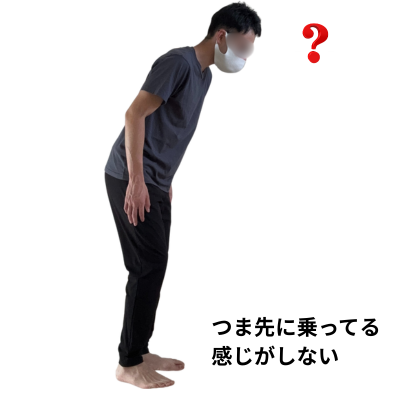

歩行中にこのような姿勢になってしまいませんか?

結論からお伝えすると2つ理由があると思っています

原因① 踵に体重がかかりすぎている姿勢

踵に体重が乗ってしまうと後ろに倒れそうになります。

その時に体を前に倒すことによって、バランスをとる場合があります。

あまりにも無意識に行われていることが多く、気づかない事がよくあります。

そのため、つま先に体重を乗せて!と言われても、

感覚がよく分からないと言われる方もおられます。

そういった方は無意識に踵に体重が乗っているかもしれません。

立ち上がった時にチェックしてみてください。

つま先に体重が乗っている感覚がありますか?

つま先で踏ん張る感覚がありますか?

原因② 背骨を支える背筋が弱くなっている

背筋が弱ってしまうと、体が前に倒れていったときにそれを止める事ができません。

そのため、背筋の筋力が落ちていく事は、猫背になりやすい1つの要因だと考えます。

では、ケアに移っていきましょう。

今回ご紹介するケアは体に強い痛みがない、手術歴がない方を対象にしています。

もし現在体に強い痛みや手術歴ある場合、ちょっと気になるなぁと感じる症状がある場合には、セルフケアを始める前に医療機関での評価を受けることをお勧めします。

ご自身の体を守るためにも無理せず慎重に取り組んでいきましょう。

下を見て歩く癖を改善するための自宅でできるケア

つま先に体重を乗せる為のケア

立った時につま先に体重が乗っている感覚がよく分からない場合、

つま先に感覚を入れていきます。

今回のケアでは皮膚に問題がなければ、

タオルなどでつま先をこすると認識出来る場合があります。

しかし皮膚が弱い方、荒れている方に関しては、

タオルを使ってしまうと刺激が強く、皮膚を痛めてしまう場合があります。

そういった方は指を使って擦っていきましょう。

擦る時のポイントは圧しながら擦る事です。

擦る時は痛みが強くならない範囲で行ってください。

体重が乗る感覚とは、圧力を感じ取る感覚ともいえます。

その似た感覚を座った状態で入れてあげることが重要です。

そして1番重要なポイントとして

擦っていた手を離した後に、

その擦られていた感覚が感じられているかが重要です。

人によってはジーンとした感じや、そわそわとしているなど

感じる感覚は人それぞれです。

そういった感覚を感じれていたら準備OKです。

その状態から体を前に倒していき、擦った部分に体重を乗せていきます。

この時に踵が浮きやすいので気をつけてください。

大事なのは足全体で体重を支えていくこと。

その時につま先にも体重が乗っていることです。

今までは踵に体重が乗りすぎています。

つま先にも体重を乗せていく意識を持って行ってください。

もし体重が乗る感覚が分かったということであればそこから立ってみましょう。

立った状態でその擦った部分に体重が乗っていますか?

乗っているならばうまくいっています。

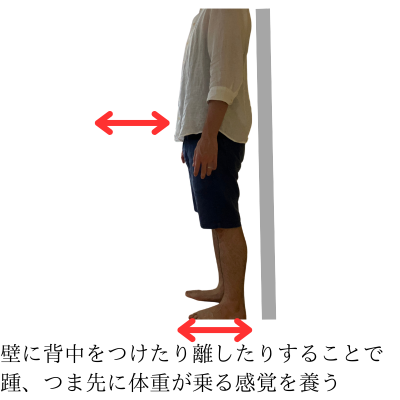

もし辛くない方であれば、壁に背を当てつつ、体重を乗せる練習をしてみましょう。

指先、踵と交互に体重を乗せるように練習してみてください。

もし壁にもたれるのが辛い方であれば、

何か支えるものを持った状態でも構いません。

感覚をつま先、踵に乗せていきましょう。

背筋を鍛えて姿勢を安定させる為のケア

続いて背筋を鍛えていきましょう。

もし肩に痛みがない方であれば、両肩を後ろに引きながら胸を張っていきます。

この時に肩甲骨と肩甲骨が寄るようにしていくと、背骨が伸びていきやすくなります。

その時注意したいのが一緒に腰が反っていく方がおられます。

軽くおへそを引き込みながら、肩を後ろに動かして胸を張っていきましょう。

もし肩が痛い方であれば、胸の前に手を持ってきてみぞおちに皮膚を集めます。

そこから深く息を吸っていきます。

息を吸ったときにみぞおちに集めた皮膚を両手で引き上げるようにします。

この動作によって背筋を起こしていきます。

そしてしっかり伸びきったところで、呼吸は止めずに、その姿勢を5秒間止めてみましょう。

5秒たったら緩めていく。

また同じように背筋を息を吸うときに合わせて、起こしていってみてください。

※みぞおちに皮膚を集める理由については以下の知見を参考にしております。

皺を左右から剣状突起方向に誘導し,さらに体幹上部前面皮膚を上方へ誘導すると,体幹伸展が行いやすくなる。

山口三國・福井勉・入谷誠.結果の出せる整形理学療法 運動連鎖から全身を見る.株式会社メジカルビュー社.2009,89.

まとめ

今回は、歩くときに下を向いてしまう原因と、自宅でできるケアについて解説しました。

下を向いてしまう原因には、

背筋の弱まりによる姿勢の崩れと、

踵に体重が偏りつま先に体重が乗らない歩き方の、2つのパターンがあります。

人によっては、この2つの要因が同時に関わっている場合もあります。

ぜひご自身の歩き方をチェックし、無理のない範囲でケアに取り組んでみてください。

🍀もっと深く学びたい方へ

今回のように、重心の偏りや前かがみ姿勢が続くと、

つまずきやバランスの崩れにつながることがあります。

姿勢や体の使い方を見直すことは、日常生活を安定させるための大切な第一歩です。

一方で、臨床現場ではこうした姿勢の崩れがどんな仕組みで転倒リスクに関係するのかを

正しく評価し、サポートしていく力が求められます。

noteでは、学生・若手セラピスト向けに、

現場で使える「転倒を遠ざけるための評価とバランス改善の考え方」を詳しくまとめています。

観察のポイントやリハビリの組み立て方を、図解を交えてわかりやすく整理しています。

臨床での視点を広げたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 首が反れない原因とは?自宅でできる改善方法を理学療法士が解説

歩行中に下を向くクセは、首や背中の可動性の低下が影響していることがあります。首の動きを改善することで、視線を前に保ちやすくなります。

✅ 片足立ちができるようになりたい!体のバランスを整えるコツをわかりやすく解説

下を向いて歩く原因の一つに、バランスへの不安があります。体幹や下肢の安定性を高めることで、自然と視線を上げやすくなります。

✅ 歩くと右足が出しにくいのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE5】

歩行時の姿勢や重心移動の癖は、視線の位置にも影響します。臨床的にどのように評価し、改善していくかを解説しています。

最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を参考にされる際は、決して無理をせず、痛みのない範囲で取り入れていただければ幸いです。

なお、疾患・既往歴・身体的な特徴は一人ひとり異なります。

そのため、本記事の内容がすべての方にとって効果的であるとは限らず、改善や予防を保証するものではありません。

また、当サイトの情報を参考にされたことで生じた損害等について、当方では責任を負いかねますことをご了承ください。

それらを踏まえたうえで、ご自身の判断で無理のない範囲で活用していただければと思います。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント