歩くときに、右のお尻がだるいな

歩くときに腰ではなく、お尻がだるいのは珍しい気が、、

腰だけじゃなくて、お尻に症状が出る方も少なくないよ。

しっかり評価していこうか。

歩くとお尻がだるくなり、20メートルも歩けない…」

そんな訴えは、臨床現場でもたびたび耳にします。

殿部のだるさや痛みによって、外出や活動が制限され、生活の質が大きく低下してしまうこともあります。

本記事では、歩行時の殿部痛が起こる原因を整理し、理学療法士の視点で評価とアプローチのポイントを解説します。

殿部のだるさ・痛みの症状を確認する

立位・歩行時の姿勢バランスをチェックする

股関節周囲の筋肉の動きと働きを理解する

殿部への負担を軽減するための治療アプローチを考える

殿部のだるさ・痛みの症状を確認する

タケシさんの既往歴

左脳梗塞 右半身不全麻痺

ブルンストロームステージ 上肢Ⅵ 下肢Ⅵ 手指Ⅵ

腰部脊柱管狭窄症の診断はなし

歩行距離20m前からじわじわとだるさが強くなる感覚で、右殿部下部に生じています。

腰部・殿部上部には症状が生じません。

脳梗塞後遺症の既往あり

随意運動に著しい問題はなし

右殿部下部に症状が生じる

立位・歩行時の姿勢バランスをチェックする

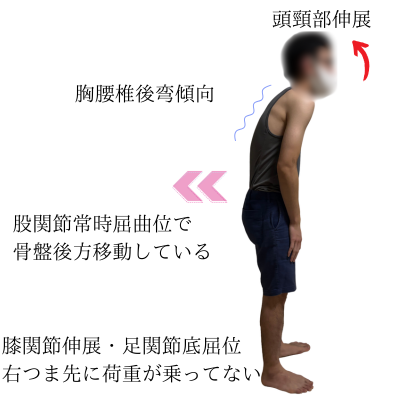

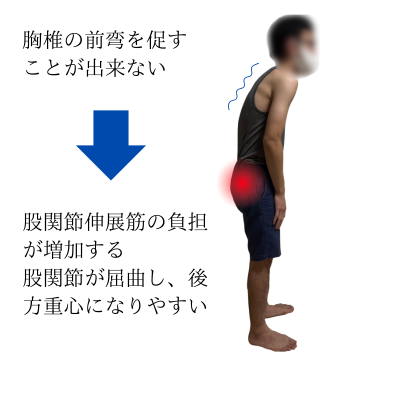

立位は体幹前傾、頭頸部伸展、胸椎・腰椎後弯、股関節屈曲位、骨盤は後方移動しています。

膝関節は伸展位で、足関節は底屈傾向、つま先よりも踵に荷重が乗る感覚との事。

意図的につま先に荷重を乗せると、右は乗っている感覚が鈍いとの事。

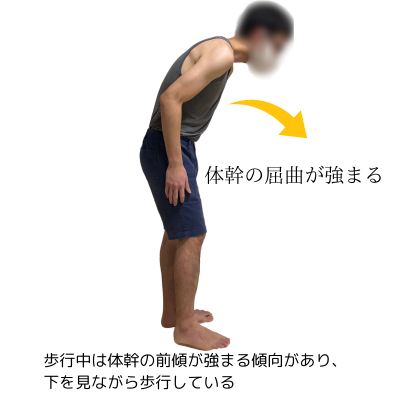

歩行中は体幹前傾が強まり、下を見る傾向にあります。

歩行距離が増加するにつれ、殿部のだるさが増加します。

歩幅が狭くなりすり足・突進歩行が出現します。

立ち止まるように静止すると止まる事ができます。

股関節周囲の筋肉の動きと働きを理解する

小栢らは股関節伸展位では大殿筋下部がもっとも強い伸展トルクを有するが,屈曲するにつれて内側ハムストリングス,大腿二頭筋が大殿筋下部線維の伸展トルクより強くなったと述べています¹⁾

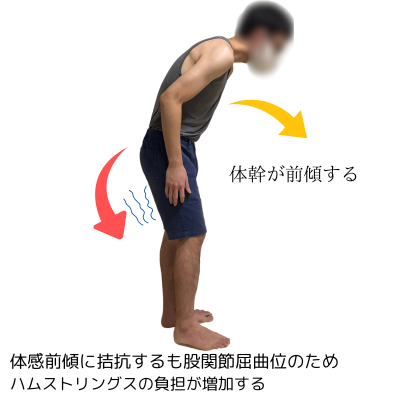

タケシさんは立位になると体幹前傾しており、股関節屈曲しています。

その為体幹が前傾方向に倒れてしまうモーメントを、股関節伸展筋によって打ち消していると考えられます。

しかし立位では股関節屈曲し、股関節を伸展する機会がありません。

その為大殿筋の活動が弱化する傾向にあると考えられます。

結果立位ではハムストリングスに、負荷が偏っていると考えられます。

歩行は前方へ進んでいく動作です。

前方への推進力により、体幹前傾が強まります。

姿勢を保つ為、より伸展モーメントが必要になります。

その為ハムストリングスの起始部である坐骨結節周囲の、右殿部下部にだるさが生じていると考えます。

引用文献

1)小栢進也.関節角度の違いによる股関節周囲筋の発揮の変化-数学的モデルを用いた解析-.理学療法学.2011.38巻.2号

体幹前傾し、股関節屈曲位となりやすい

大殿筋よりもハムストリングスに負荷が集中

殿部への負担を軽減するための治療アプローチを考える

だるさが生じている仮説として、以下の原因が考えられます。

(原因)体幹が前傾し股関節が屈曲したまま歩行している

- 胸腰椎の後弯

- 右つま先の荷重感覚が不明瞭

- 右大殿筋の筋力低下

立位・歩行中に股関節が伸展しない為、大殿筋の活動が低下しています。

代償としてハムストリングスへの負荷が増加し、右殿部にだるさが生じています。

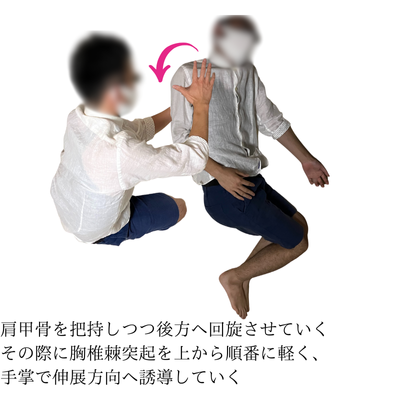

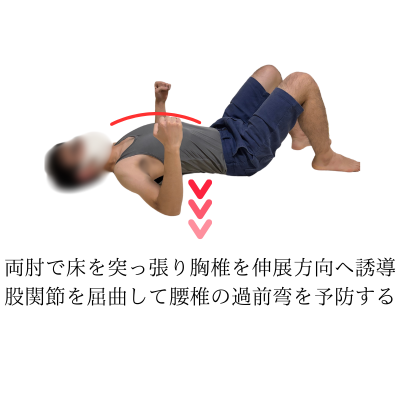

胸腰椎の後弯

胸腰椎後弯が常態化し、前弯する機会が減少します。

その結果抗重力伸展筋の最長筋・多裂筋といった、単関節筋の筋力低下につながります。

そのため体幹前傾を修正できず、股関節伸展筋による代償が求められます。

また胸腰椎後弯は後方に重心移動しやすく、股関節屈曲しやすくなります。

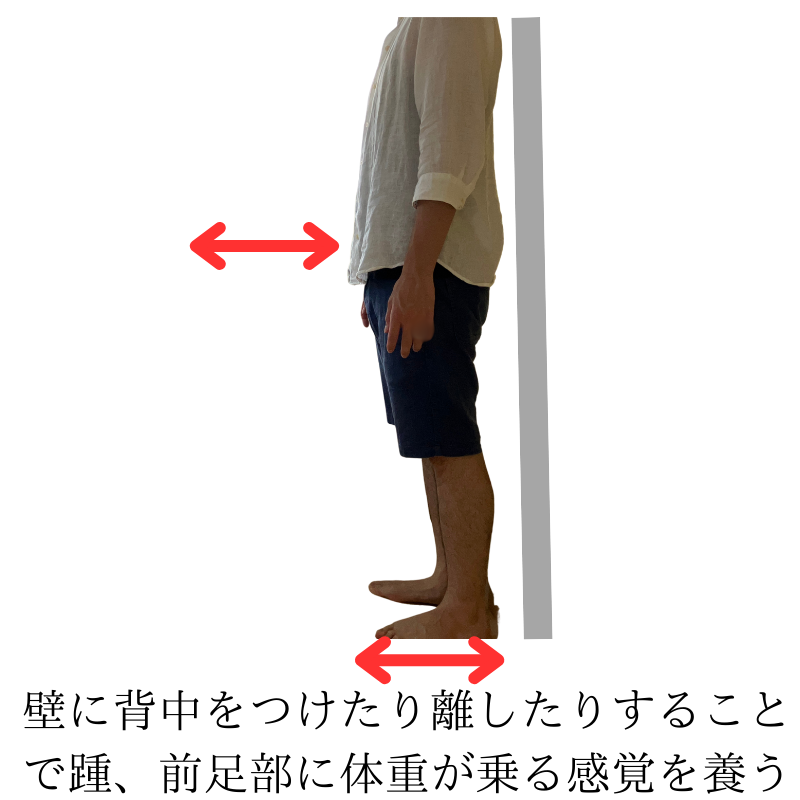

上記の事から胸腰椎前弯ができる柔軟性・筋力を獲得し、後方重心改善とハムストリングスの負担を、軽減していく事にしました。

どちらも疼痛が生じない範囲で行っていきます。

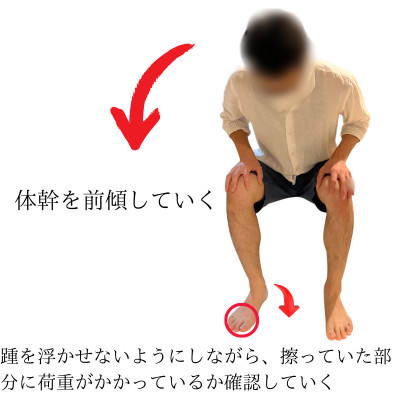

右つま先の荷重感覚が不明瞭

右のつま先の荷重感覚が乏しくなっています。

つま先の荷重が感じられないと、踵重心になり股関節屈曲位に誘導されてしまいます。

足趾・母趾球・小趾球をセラピストの手指、タオルで擦っていきます。

皮膚が脆弱な方にこの治療を行う場合は、タオルは使用せずセラピストの指先で、力加減に十分注意して行います。

タケシさんは擦ると、触れている感覚は分かりました。

しかし擦るのを止めると、触られていた感覚が残らず分からなくなるとの事。

擦られていた感覚が擦るのをやめた後でも、残っていることが重要です。

その為擦る・やめる・聞くを繰り返し行いました。

この訓練で足趾・母趾球・小趾球に集中してもらう機会を作り、意識付けを行います。

訓練を繰り返すと擦られた感覚が残り、分かってきたとの発言が聞かれました。

そこで座位で踵を接地し、体幹前傾していきます。

この時に擦っていた部分に、体重をかけてもらいました。

意図的に擦った部分で踵が浮かないようにしながら、床を踏んでもらいました。

繰り返すと体重が乗る感覚が分かってきました。

その後立位でつま先に、体重を乗せていきました。

右大殿筋の筋力低下

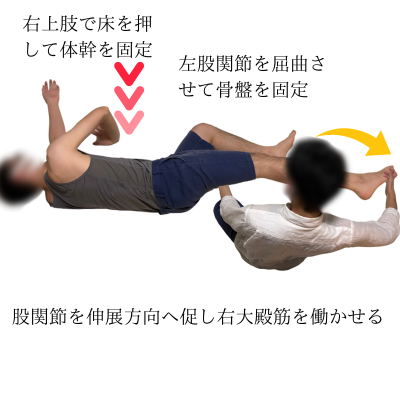

股関節屈曲位になる要素を治療後、ハムストリングスの負担を軽減する為に大殿筋を活動させます。

左側臥位で右手で床を押してもらい、左股関節を屈曲してもらいます。

右手で床を押す事で、腹部を働かせることが出来ます。

また左股関節を屈曲する事で、右股関節伸展時にモーメントが相反し骨盤が安定します。

骨盤が安定しますので、別の部分が過度に動いてしまう事を減らせます。

この姿勢で右大殿筋の活動を高めます。

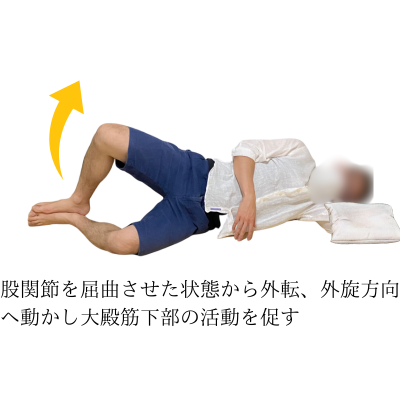

建内らは股関節伸展位ではすべての外旋筋が外旋筋力に寄与できるが,股関節屈曲位では外旋筋力に寄与できる筋が大殿筋下部線維,内閉鎖筋,外閉鎖筋,大腿方形筋に限られてしまう²⁾と述べています

上記の知見から股関節の屈曲角度を増す事で、選択的に股関節外旋筋のトレーニングを行います。

上記の治療後歩行中の殿部のだるさは改善し、20m以上歩行できるようになりました。

屋外では杖を用いてもらう事で体幹前傾を抑制し、股関節屈曲位になりにくいように配慮しました。

結果外出の頻度も増え、一人で買い物や散歩を実施できるようになりました。

タケシさんも外出が増えてから、とっても明るくなったで。

やっぱりしたいことができるって違うね!

引用文献

2)建内宏重.股関節〜強調と分散から捉える.ヒューマン・プレス.2020,55.

まとめ

今回は歩行中にお尻にだるさを訴える方への、対応を詳しく解説しました

治療の手順としては、以下の通りになります。

殿部のだるさ・痛みの症状を確認する

立位・歩行時の姿勢バランスをチェックする

股関節周囲の筋肉の動きと働きを理解する

殿部への負担を軽減するための治療アプローチを考える

症状の緩和が図れると趣味を再開したり、外出頻度が増えたりと一気に好転する事があります。

殿部の違和感・だるさは疾患だけでなく、姿勢から生み出される事もあります。

疾患から生じる場合は多々ありますが、姿勢から生じている症状を見落とさないように注意していきたいですね。

おすすめ書籍

今回、殿部のだるさについて解説するにあたり、筆者自身が参考にした一冊をご紹介します👇

股関節に特化した内容で、どのようなメカニズムで問題が生じるかが、理学療法士の視点で丁寧に解説されています。

股関節周囲の筋肉の特徴や、肢位によって活性化される筋の違いなど、臨床に活かせる視点が多数掲載されており、読み応えのある内容でした。

股関節の評価や治療に関心のあるセラピストや実習生の方にとって、日々の臨床にヒントを与えてくれる一冊になるかもしれません。

関心のある方は、ぜひ一度ご覧になってみてください。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

お尻のだるさや痛みは、股関節・姿勢・筋力のバランスの崩れからくることがあります。以下の記事もあわせてご覧いただくと理解が深まります。

✅ 歩くと股関節が痛い原因は?理学療法士が見るべきポイントを解説【CASE24】

✅ 段差を昇ると膝が痛いのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE8】

✅ 足を伸ばすとお尻が痛いのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE29】

最後に

この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに、紹介した評価・治療が適応できるか、判断して頂いたうえで、使用して頂ければ幸いです。

患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。

そのため、今回ご紹介した治療は、万人に対して、再現性を担保できるものではありません。

それらを踏まえた上で、参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。(koturiha_y.t)

コメント