立つ時太ももの前が、痛くて立てないの

うーん、膝の使い過ぎでしょうか

この悩みは多いよね

一緒に確認してみよう!

立ち上がると太ももの前が痛い…そんな経験はありませんか?

立ち上がろうとした瞬間、太ももの前あたりに痛みを感じる——

こうした訴えは、臨床でも非常によく耳にします。

特に膝蓋骨の上下部や大腿前面の痛みは、立ち上がり動作を妨げ、

日常生活動作(ADL)にも大きな影響を与えることがあります。

一方で、痛みの原因を適切に評価し、体に合ったケアを行うことで、

立ち上がりの負担が軽減する方も少なくありません。

この記事では、立ち上がりの際に大腿前面に痛みを感じる方への

評価の視点 と ケアの考え方 を、理学療法士の視点から解説します。

太ももの前が痛くなる原因はどこ?まず部位と姿勢をチェックする

立ち上がると太ももの前に痛みが出る場合、

まず「どこが痛いか」「どんな姿勢で立とうとしているか」を確認することが重要です。

痛みが出る部位・範囲を把握する

太ももの痛みは、膝蓋骨の上下や大腿前面に現れることがあり、

立ち上がり動作を妨げてしまうことがあります。

(ケース)

ハナさんは右大腿骨骨折の既往があり、

立ち上がりの際に右大腿前面へ痛みが出ていました。

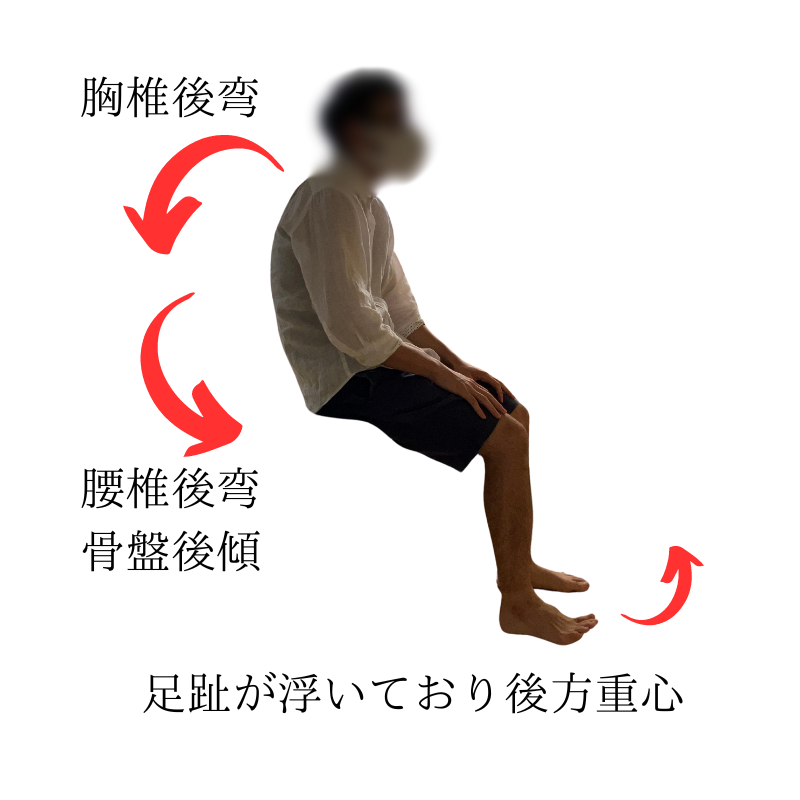

胸腰椎後弯や後方重心が痛みに影響する

姿勢を確認すると、胸・腰椎が後弯(猫背)し、

さらに右足趾が地面から浮いていました。

このような姿勢では、

- 骨盤が後傾

- 重心が後方へ残りやすい

- 足部に体重を乗せにくい

という状態になります。

結果として、太もも前に過剰な負担がかかりやすくなります。

立ち上がり動作を分析する|どこで負担が増えているのか?

太ももの前が痛む方の場合、

立ち上がり動作中の特定のポイントで負担が増えていることがあります。

太ももは痛いし、何回か勢いつけないと、立てないの

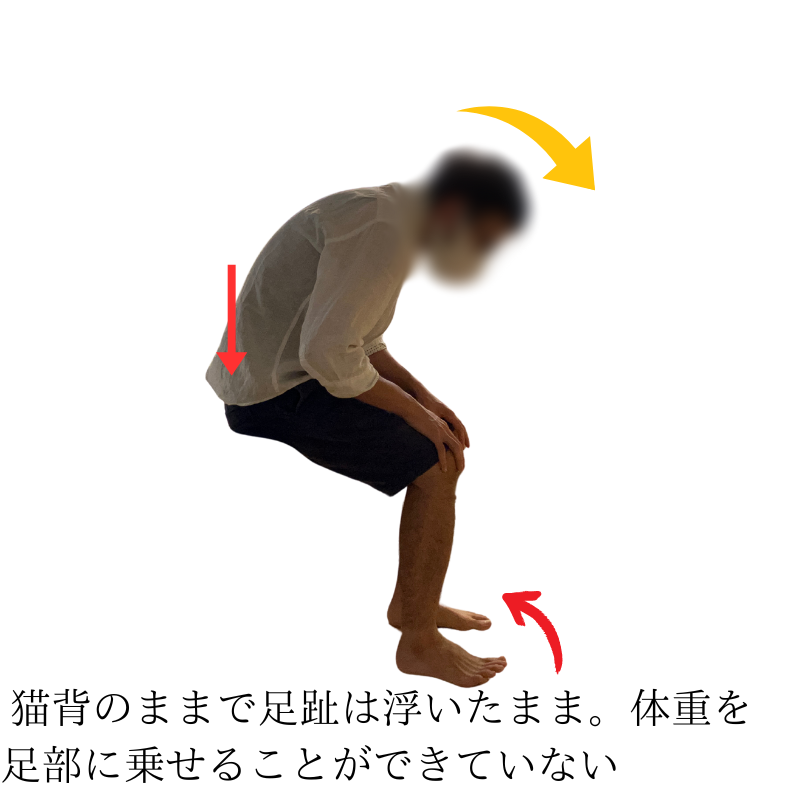

猫背のまま立とうとすると重心が後ろに残りやすい

胸腰椎が後弯したまま立とうとすると、

重心が後方へ残り、支持基底面に入りにくくなります。

その結果、身体を前に運ぶために

大腿直筋が必要以上に働きやすくなります。

大腿直筋は動作の安定が苦手|二関節筋の特性

大腿直筋は股関節と膝関節を跨ぐ二関節筋※です。

二関節筋は力を発揮しやすい一方で、起始・停止が離れており、

動作中の関節の安定には不向きなこともあります。

そのため、重心が後ろにある状態で立ち上がると、

大腿直筋が過剰に働き、痛みにつながることがあります。

※関節を二つ以上、跨いでいる筋肉の事。大腿直筋であれば股関節、膝を跨いでいる。

太ももの負担を減らすための姿勢調整とケア

痛みの原因となる姿勢・動作がわかれば、

それに合わせたケアを行うことで負担を軽減できる場合があります。

問題点

座位が後方重心であり、足部に体重が乗せにくい可能性がある

後方重心で立ち上がりを行うため、大腿直筋の負担が増加している可能性がある

上記の問題点に対して、ケアを提案していきます。

胸・腰椎後弯をやわらげて重心を前へ運びやすくする

後方重心の原因となる胸腰椎の後弯を軽減し、

重心を前へ移動しやすくするために、次のようなケアを行いました。

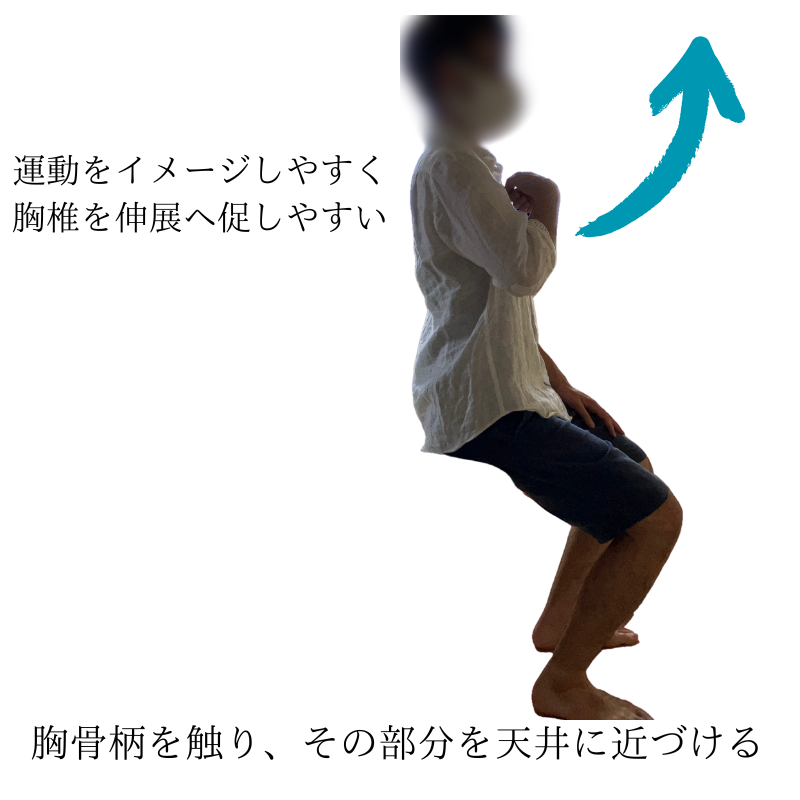

ケア①:胸骨柄を天井に近づける動き

胸骨柄を触りながら顎を軽く引き、

胸を天井へ近づけるように意識します。

→ 胸腰椎を自然と伸展方向へ誘導できます。

このケアの特徴として運動をイメージしやすいのがメリットです。

ケア②:胸郭を軽く上方へ誘導し深呼吸

セラピストが胸郭を軽く上方に持ち上げ、

そのまま深呼吸してもらいます。

→ 吸気により胸椎が自然に伸展し、細かい指示が不要。

胸郭は体幹の大きな割合を占めるため、

ここが整うと全体の姿勢が変わりやすくなります。

胸椎を伸展・前弯方向に誘導する事で、

腰椎を生理的前弯に近づける事が可能な場合があります。

どちらの方法も姿勢の修正を終えた後は、

姿勢を理解できているかを確認します。

こちらが介助をしなくても、

痛みなく姿勢を修正出来ることが目標です。

変形があって伸展が難しい方もいる

でも少し伸展出来ただけでも、効果があるかも!

足底3点で体重を感じる|痛みの予防にも重要

姿勢が整ったら体幹を少し前傾させ、

足部に体重が乗っているかを確認します。

ポイントは3つの接地感:

- 母趾球

- 小趾球

- 踵

この3点へ体重が乗ることで、

立ち上がりの準備が整いやすくなります。

もし感覚が分かりにくい場合は、

足底を指で擦るなどして刺激を入れるのも有効です。

(皮膚の状態には配慮します)

体幹前傾しつつ3点で床を押しこみ、

床を押せる感覚があれば準備完了です。

3点で押し込んだ時に、

足趾が浮かないか確認しておきます。

立ち上がり練習の難易度を調整して成功体験を増やす

姿勢が整い、足底で体重を感じられるようになったら、

実際に立ち上がり練習を行います。

ここで大切なのは「痛みを出さないこと」です。

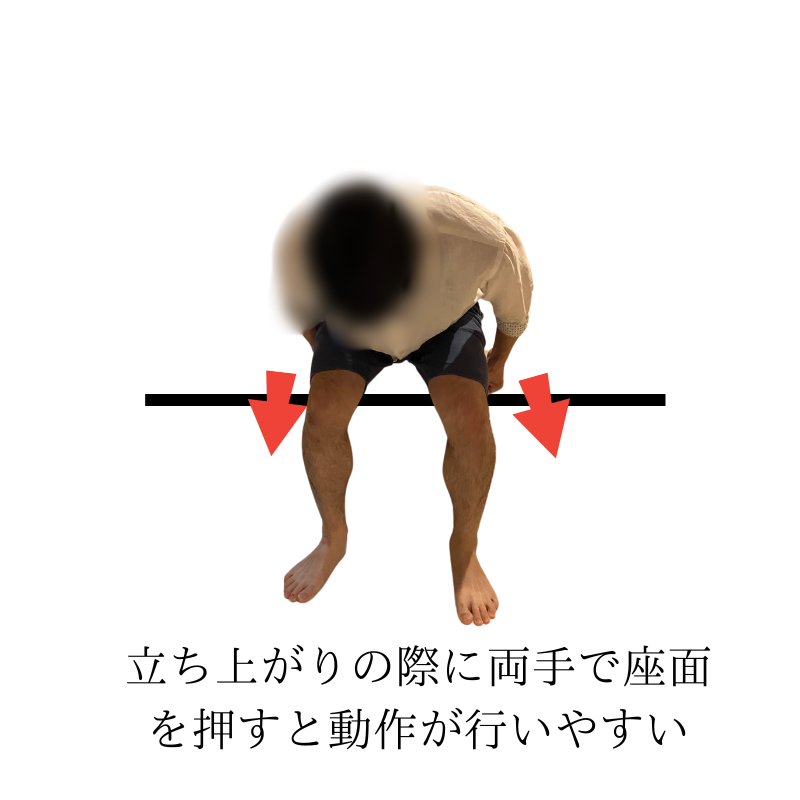

両手で座面を押して立つと負担が軽減しやすい

両手を座面につき、身体を前に傾けながら立つと、

太ももへの負担が軽減しやすくなります。

まずは“お尻を少し浮かせるだけ”でもOK

最初から最後まで立ち上がろうとせず、

お尻を数センチ浮かせる程度から始めることで、

痛みが出にくい動作を体験できます。

痛みがないと分かることで、

自信にもつながります。

支持物を利用しても良い

手すりなどの支持物を使うと、

重心移動を助けてくれるため立ちやすくなる場合があります。

(ケース)

ハナさんは姿勢修正と足底刺激を行った上で、

両手を使って立つと痛みが軽減しました。

自主練習として、

胸骨柄を天井に近づける体操を行いました。

1週間後再び訪問した際に、

疼痛が出ていないことを確認しました。

まとめ|姿勢と重心の整え方が太ももの痛みを左右する

立ち上がりで太ももの前に痛みが出る場合、

以下のポイントを確認してみるとヒントになることがあります。

- 胸腰椎後弯で後方重心になっていないか

- 足趾が浮いており足部に体重が乗りにくくなっていないか

- 大腿直筋へ負担が集中する姿勢・動作になっていないか

姿勢を少し整えたり、足部の感覚を引き出すことで、

立ち上がりが楽になる方もいます。

無理のない範囲で試し、

痛みや不安がある場合は医療機関への相談をおすすめします。

🍀もっと深く学びたい方へ

今回のように、姿勢や座り方の影響によって、

膝まわりに負担がかかり、痛みや違和感につながることがあります。

姿勢や体の使い方を見直すことは、日常生活を安定させるための大切な第一歩です。

一方で、臨床の現場では、

こうした姿勢の崩れがどんな仕組みで膝関節に影響を及ぼすのかを

正しく観察し、サポートしていく力が求められます。

noteでは、学生・若手セラピスト向けに、

実際の症例をもとにした「膝関節の疼痛に対する評価とケアの考え方」を整理しています。

現場での観察視点や、評価・介入の組み立て方を図解を交えて解説しています。

日々の臨床をより深く理解したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 段差を昇ると膝が痛いのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE8】

立ち上がりや段差昇降で膝・太ももに痛みが出る背景には、下肢の筋力バランスや荷重のかけ方の問題があることも。関節への負担をどう評価し、対処するかを解説しています。

✅ 歩くと膝が痛い原因は?不良姿勢がもたらす負担と対策を理学療法士が解説【CASE17】

太ももや膝の痛みは、姿勢の崩れや身体の使い方のクセが影響している場合もあります。姿勢評価のポイントと、リハビリで整える視点がわかる記事です。

✅ 体が硬い…そのままで大丈夫?理学療法士がリスクと対策を解説

太もも周囲の筋肉が硬いと、立ち上がりや動作時の痛みの原因になることがあります。柔軟性の大切さと、自宅でできるケア方法をわかりやすく紹介しています。

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント