肩甲骨のアライメントを、どう評価するか伝えるよ

肩関節の治療をするうえで、とっても大事ですよね

高齢者から若手セラピストまで、肩の評価で必ずと言ってよいほど重要なのが「肩甲骨のアライメント」です。

肩関節は肩甲骨・胸郭・体幹が協調して動くことで本来の可動性を保っています。そのため、肩甲骨の位置や動きが崩れると、肩の挙上制限や不快感が生じやすくなります。

今回は、肩甲骨のみかたや、評価のポイント、ケアの考え方を、理学療法士の視点からわかりやすく解説します。

※本記事は一般的なリハビリ評価やケアの考え方をまとめたもので、特定の効果を保証するものではありません。

実際の臨床では、状態に応じた専門的判断が必要です。

肩甲骨のアライメントはなぜ大切?|まずは姿勢と動きを観察する

猫背が肩甲骨の動きに与える影響

患者さんが猫背になっていないかは、肩甲帯評価の大切な第一歩です。

猫背姿勢では胸椎が後弯し、肩甲骨が

- 前傾

- 外転

- 下方回旋

の方向に誘導されやすくなります。

この状態では腹筋・背筋の活動が減り、靭帯・関節組織で姿勢保持をしてしまうため「楽だけど不安定」な姿勢になります。

さらに猫背が続くと、広背筋の緊張が高まり、上腕骨を内旋方向に引き込みやすくなります。その結果、肩甲骨が正しい軌道で動かず、肩の挙上が行いにくくなるケースもあります。

✔ 猫背は肩甲骨を前傾・外転・下方回旋へ誘導

✔ 広背筋の緊張が強まると、肩の挙上を妨げやすい

肩甲骨が前傾・外転・下方回旋しやすい理由

猫背では胸椎の後弯によって、肩甲骨の位置が前方に引かれやすくなります。

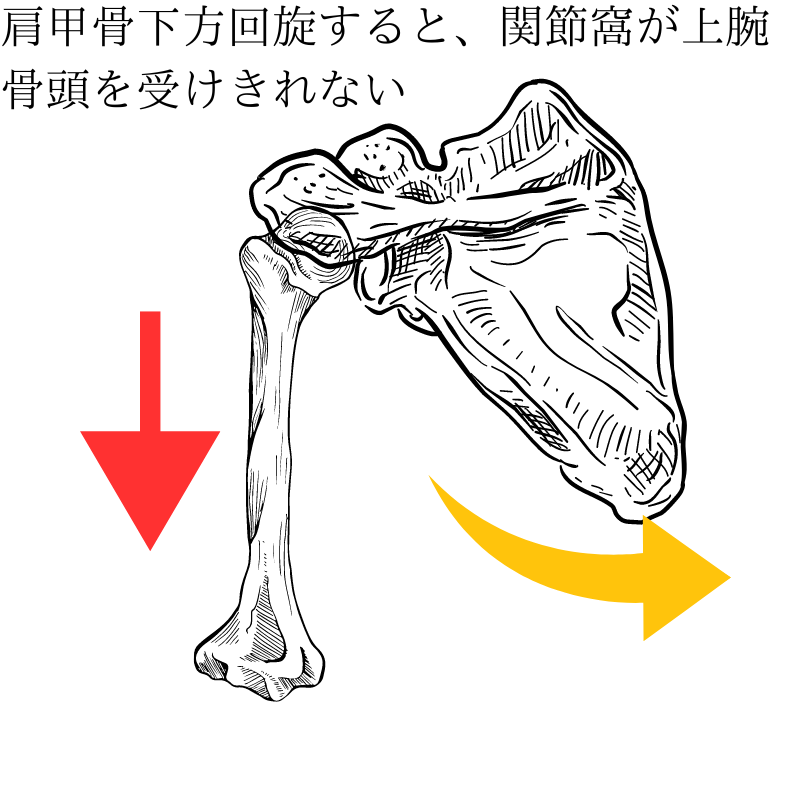

肩甲骨が下方回旋すると、関節窩の向きが変わり、上腕骨頭との協調が崩れます。これによって肩関節の安定性が低下し、周囲の筋に緊張・疼痛が生じやすくなることがあります。

僧帽筋や菱形筋などの肩甲骨を支える筋群も伸張され、筋疲労や不快感につながる場合があります。

あぁ!言われてみれば!

この状況だと、上腕骨と肩甲骨が協調して動けないよ

肩甲骨まわりの筋バランスの崩れをチェックする

猫背と肩甲骨の位置関係は、以下のバランスに影響します。

- 広背筋:緊張しやすい

- 大胸筋・小胸筋:短縮傾向

- 僧帽筋中部・下部:働きにくくなる

- 前鋸筋:弱化しやすい

まずは姿勢と動作を丁寧に確認することで、介入の方向性が見えやすくなります。

肩甲骨の安定性を高める“フォースカップル”とは

上方回旋に関わる筋の協調パターン

肩関節挙上では、肩甲骨が上方回旋することで関節窩が上を向き、可動域を確保します。

この「肩甲上腕リズム」を支えるのがフォースカップルです。

特に重要なのが以下の筋群:

- 前鋸筋

- 僧帽筋 上部線維

- 僧帽筋 下部線維

前鋸筋と僧帽筋上部線維および僧帽筋下部線維は上方回旋の主動作筋である

Neumann DA.筋骨格系のキネシオロジー.原著第2版,嶋田智明ほか(監訳),医歯薬出版,2012,176-179.

✔ 前鋸筋+僧帽筋の協調 → スムーズな挙上

✔ どれかが弱いと代償が生じやすい

協調性が崩れると肩に痛みが出たりするんですね

前鋸筋・僧帽筋の役割を理解する

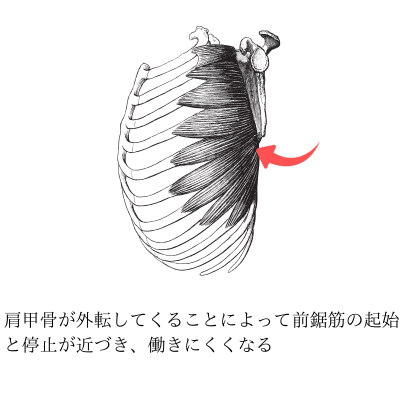

猫背になると肩甲骨が外転方向に、誘導されやすくなります。

すると前鋸筋の緊張が緩んでしまい、肩甲骨の上方回旋が困難となります。

前鋸筋がうまく働かないと、

肩甲骨は外転するだけで上方回旋が起こりにくくなります。

僧帽筋中部・下部が働きにくい場合は、

肩甲骨が挙上しすぎる代償(肩甲挙上)が出やすくなります。

フォースカップルが乱れるときに起きること

フォースカップルが破綻すると:

- 肩甲骨が先に上がる

- 肩関節が挙がりにくい

- 肩の不快感・疲労感が出やすい

肩甲骨と上腕骨頭が“噛み合わない”ため、動きがぎこちなくなります。

猫背で肩が挙げにくくなる理由|アライメント崩れのメカニズム

胸椎後弯が与える影響

胸椎の後弯は肩甲骨の位置を変化させ、肩関節の可動に影響します。

大胸筋・小胸筋の短縮とその結果

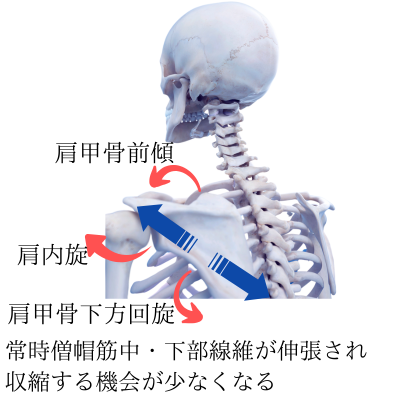

猫背は胸椎を後弯させると共に、

肩甲骨を前傾・下方回旋、肩関節を内旋させます。

この影響により大胸筋・小胸筋が短縮する傾向にあります。

僧帽筋中部・下部が働きにくくなるパターン

相反抑制の観点から、伸張された僧帽筋は活動が入りにくく、肩甲骨の安定性が低下します。

その結果肩関節を挙上する際に、

肩甲骨が先行し挙上してしまいます。

肩甲骨の挙上が生じると、

肩甲骨の後傾・上方回旋・内転の動きは乏しくなります、

そのため肩関節の可動域に制限が生じます。

肩甲骨が先行して挙上すると、肩は屈曲できないですね

肩甲骨の動きを改善するアプローチ|代償を抑えて動きを引き出す

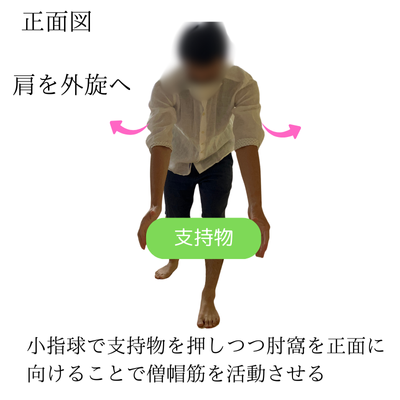

上肢を持ち上げずに行うステップバック法

肩を直接持ち上げるより、

肩甲骨を固定して体を後ろに動かす方法が有用なケースがあります。

- 上肢を机などに固定

- 後方にステップバック

- 肩甲骨の上方回旋・後傾が入りやすい

- 負荷を抑えながら安全に可動域を引き出せる(疼痛のでない範囲で行う)

胸椎伸展+肩関節外旋・肩甲骨後傾・内転を促す工夫

更にステップバック時、

肘窩を正面に向けつつ、胸椎を軽く伸展させると、

- 僧帽筋中部・下部の促通

- 大胸筋・小胸筋の伸張を促す

- 肩関節外旋・肩甲骨後傾・内転を促す

- 内旋代償の予防(広背筋の抑制)

などが期待できます。

負担を抑えながら前鋸筋を促通する工夫

前鋸筋は肩甲骨の上方回旋に不可欠です。

机を“軽く押す”ようにしながらステップバックすると、前鋸筋が働きやすくなります。

この方法なら負担が少なく、

普段働いていない筋肉も働きやすそうですね

代償が入りやすいのが、上肢を持ち上げる時!

あえて持ち上げないのも、一つの手だよ

まとめ|肩甲骨の位置と動きの理解が肩のケアにつながる

姿勢(猫背)のチェックポイント

- 胸椎後弯

- 肩甲骨の前傾・外転・下方回旋

- 広背筋・大胸筋の緊張

肩甲骨の動きと筋バランスを俯瞰する

- 前鋸筋と僧帽筋の協調が重要

- フォースカップルを意識した評価

日常の動きを通して肩への負担を減らす

- 姿勢の見直し

- 肩甲骨の位置を整える習慣づけ

- 代償の少ない動作トレーニング

肩甲骨のアライメントを理解することで、肩の動きを多角的に評価できるようになります。

日々の臨床の中でも非常に役立つ視点ですので、ぜひ明日からのケアに活かしてみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

肩甲骨の動きは、姿勢や四肢の痛みと深く関係しています。

姿勢の崩れや筋肉の連動不全が、さまざまな症状を引き起こすことも。

✅ 肩から指にかけての痛みはなぜ起こる?見逃してはいけない原因を理学療法士が解説【CASE15】

✅ 顔を洗うとき腰が痛いのはなぜ?隠れた原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE14】

✅ 歩くと膝が痛い原因は?不良姿勢がもたらす負担と対策を理学療法士が解説【CASE17】

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント