あいたた、、

どうしました!

肩が痛くて上げられないんだ

それはお辛いですね

なにかいい方法はないでいしょうか

肩は非常にトラブルが起きやすい関節です。

リハビリの現場でも、肩の痛みを訴える方はとても多く見られます。

肩に痛みが出てしまうと、日常のあらゆる動作に支障が出やすく、

何をするにも不便を感じます。

さらに動かすたびに痛みが出ると、気持ちまで落ち込んでしまいますよね。

今回は肩を上げようとしたときによく見られる痛みの原因と、

自宅でできるケアについて解説します。

肩が上がらないのはなぜ?脇から肩の外側が痛む原因を解説

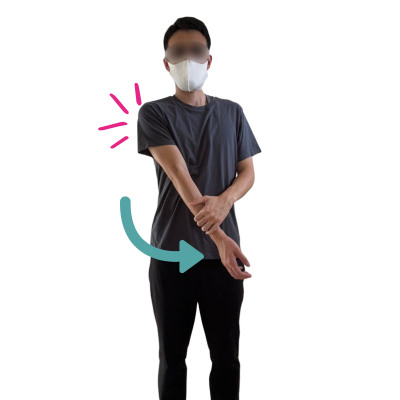

早速ですが肘を曲げて、脇腹につけてみてください。

つきますか?

これがつかない・つきにくい場合、肩が痛くなる可能性があります。

本来であれば、、

肘を脇腹につける際は、肩関節の動きだけで充分賄えるはずです。

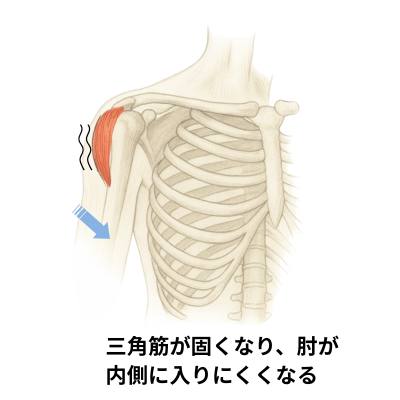

しかし、肩関節の三角筋と呼ばれる筋肉が硬くなってしまっていると、

肩の動きだけでは難しくなる場合があります。

そのため肩甲骨を内側に入れる動きを借りなければ、

脇腹に肘をつくことが難しくなる可能性があります。

位置関係としてはこのような位置関係になります。

脇腹に肘をつくために、肩甲骨を内側に入れています。

そのため肩甲骨の下の角が内側を向いてしまっています。

つまり肩と肩甲骨のバランスが崩れてしまいます。

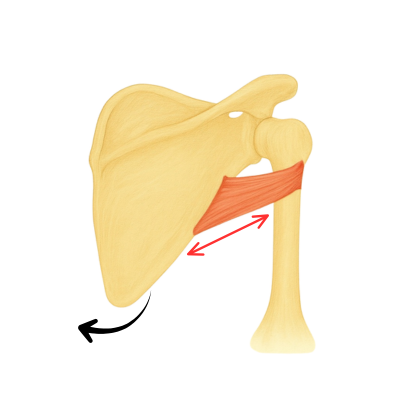

ここでポイントになるのが小円筋という筋肉です。

小円筋という筋肉は肩甲骨から肩にくっついています。

しかし肩甲骨が内側を向いてしまうと、

引き延ばされるような形になってしまいやすくなります。

そのため肩を持ち上げようとしても、小円筋が引き延ばされてしまい、

痛みが出てしまうことがあります。

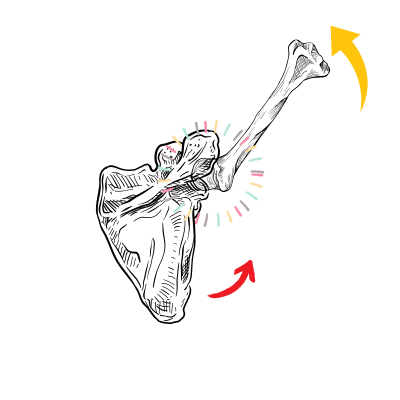

本来であれば肩が持ち上がっていく際は、

肩甲骨も一緒に持ち上がっていくことが理想です。

しかし最初から三角筋が硬くなっている状態だと、

肩甲骨のポジションが崩れてしまいます。

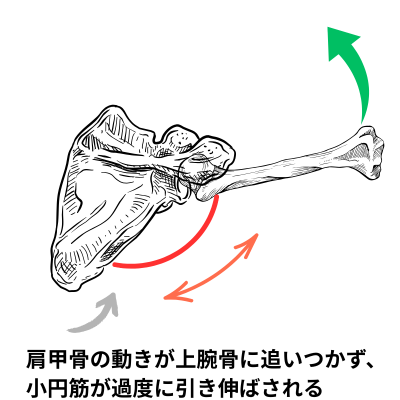

そのため肩を上げようとした際に、肩甲骨が適切なリズムでついていくことができず、

痛みが出ることがあります。

小円筋が引き伸ばされることによって、

脇から肩の外側にかけて痛みが出ることがあります。

以上のことから三角筋の柔軟性を改善し、

肩甲骨との位置関係を整えることが痛みを予防するために重要です。

ではケアに移行していきましょう。

今回ご紹介するケアは肩に強い痛みがない、手術歴がない方を対象にしています。

もし肩に強い痛みや手術歴ある場合、ちょっと気になるなぁと感じる症状がある場合には、セルフケアを始める前に医療機関での評価を受けることをお勧めします。

ご自身の体を守るためにも無理せず慎重に取り組んでいきましょう。

肩の痛みをやわらげるケア方法|自宅でできるストレッチと姿勢改善

肩甲骨の位置が乱れる原因は、三角筋が硬くなっていることです。

三角筋が原因の場合、

いくら小円筋にマッサージを行っても痛みがとれないことがあります。

そこで三角筋をつまむようにして、左右に動かすようにマッサージします。

マッサージのあとはストレッチを行っていきます。

ストレッチは2種類行っていきましょう。

①お腹の前で腕を内側に入れていきながら、伸ばしていく

②背中に手を回して伸ばしていく

無理のない範囲で行っていきましょう。

三角筋が柔らかくなり、肘が楽に脇腹につくようになってくると、

肩甲骨と肩の位置が整いやすくなります。

肩甲骨と肩のバランスが崩れてから経過が長いと、

肩甲骨周りの筋肉が硬くなっており、元に戻りにくい場合があります。

その場合は併せて、肩甲骨を回していく練習を追加して様子を見てみてください。

まとめ

今回は、肩を上げようとしたときによく見られる痛みの原因と、

自宅でできるケアについて解説しました。

肩を上げた際に痛む場合は、

肩甲骨と肩の位置が崩れている事が原因の場合があります。

ぜひ肩が脇腹につくかどうか確認してみてください。

もしつきづらいようであれば、無理のない範囲でケアに取り組んでみてくださいね。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 肩が重だるくて上がらないのはなぜ?考えられる原因とセルフケアのポイント

肩のだるさや動かしづらさは、筋肉の使い方や姿勢の影響を受けやすい部分です。痛みを軽減するためのセルフケアを紹介しています。

✅ 首が反れない原因とは?自宅でできる改善方法を理学療法士が解説

首から肩にかけての動きが悪いと、肩の上がりづらさや外側の痛みにもつながります。首まわりの柔軟性を整えるヒントを解説しています。

以下は少々専門的な記事ですが、参考になるかも知れません。

✅ 肩から指にかけての痛みはなぜ起こる?見逃してはいけない原因を理学療法士が解説【CASE15】

肩から腕にかけての痛みを訴えるケースでは、神経や筋肉の連動異常が関与していることもあります。臨床的な評価と改善の視点を詳しく解説しています。

最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を参考にされる際は、決して無理をせず、痛みのない範囲で取り入れていただければ幸いです。

なお、疾患・既往歴・身体的な特徴は一人ひとり異なります。

そのため、本記事の内容がすべての方にとって効果的であるとは限らず、改善や予防を保証するものではありません。

また、当サイトの情報を参考にされたことで生じた損害等について、当方では責任を負いかねますことをご了承ください。

それらを踏まえたうえで、ご自身の判断で無理のない範囲で活用していただければと思います。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント