肩があげると痛むわ、、

それは大変ですね

特に何をしたわけでもないんだけど、、

特に思い当たるきっかけはないのに、肩を上げると痛みが出る…

そんな経験をされたことはありませんか?

「歳だから仕方ない」と思いつつも、なかなか痛みが改善しないという方も少なくありません。

実はその痛み、肩甲骨と肩のバランスの崩れが関係しているかもしれません。

今回は、肩甲骨と肩のバランスが崩れてしまう原因と、自宅でできるセルフケアの方法をわかりやすくご紹介します。

肩が痛くなるのはなぜ?考えられる原因と体への影響

結論をお伝えすると猫背が肩の痛みの一因となることがあります。

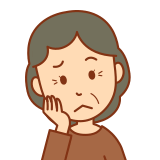

猫背になった際は、肩甲骨がこのようなポジションになります。

時々猫背になる程度なら良いのですが、ずっと猫背になっている場合、この肩甲骨のポジションに固定されてしまい、筋肉が硬くなってしまいます。

そうなるといざ肩を上げようとしても、肩の動きに肩甲骨がスムーズについて来れない場合があります。

本来、肩関節が動く際には、肩甲骨が肩関節を追っていくように持ち上がっていくことが基本となっています。

そうすることによって肩関節を肩甲骨のポケットで支えることができます。

しかし、肩を上げようとした際に、肩甲骨のポジションが悪いとうまく肩関節を支えることができず、肩の周りに痛みが出ることがあります。

ではケアに移行していきましょう。

ケアをご紹介する前に!

今回ご紹介するケアは、「強い痛み」や「強いしびれ」がない方向けの内容です。

特に、肩に突然の痛みが生じた場合は、早めに医療機関を受診すべきケースもあります。

少しでも「気になるな」と感じる症状がある際は、決して無理をせず、医療機関の受診をおすすめします。

ケアを行う際は、ご自身の体のサインに耳を傾けながら、無理のない範囲で、安全に取り組んでくださいね。

肩の痛みに試したい!自宅でできる簡単セルフケア

そのため、猫背の姿勢を正す時間を1日の中で作りましょう。

まず胸を張っていただいて良い姿勢になります。

胸を張ると、今まで硬くなっていた背中の筋肉から肩甲骨が解放されて、自由に動かしやすくなります

そこから肩を後ろに回して、肩を耳の方へ近づけつつづいたら、そこから肩を回すように動かしていく運動をお勧めします。

もし難しければ、最初は耳のほうに肩を近づけるような動きまででも構いません。

肩甲骨を正しいポジションに持っていくことが必要です。

そのためには胸を張る動き、つまりは肩を耳のほうに近づけるように動かしていくと、猫背とは反対方向の動きになりますので、肩甲骨のポジションが修正されていくことが期待されます。

このように1日の中で猫背ではない時間を設けることによって肩関節の負担を減らすことができます。

ぜひ無理のない範囲で行ってみてください。

まとめ

今回は、肩甲骨と肩のバランスが崩れる原因と、自宅でできるセルフケアをご紹介しました。

肩に痛みが出てしまうと、日常生活の動作に大きく影響してしまいます。

ぜひ、無理のない範囲でケアを続けてみてください。

特に猫背の姿勢が多い方は、この機会にご自身の姿勢や体の使い方を見直してみるといいかもしれません。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 首が反れない原因とは?自宅でできる改善方法を理学療法士が解説

肩の動きは首や背中の可動性と深く関係しています。頸部の柔軟性を高めることで、肩の動きやすさにもつながります。

✅ 体が硬い…そのままで大丈夫?理学療法士がリスクと対策を解説

柔軟性の低下は肩の可動域制限や痛みの原因になることがあります。全身の硬さを見直すヒントが得られます。

✅ 肩から指にかけての痛みはなぜ起こる?見逃してはいけない原因を理学療法士が解説【CASE15】

肩の痛みとともに腕や手まで違和感が広がる場合、神経や筋の障害が関与している可能性があります。臨床的な評価とアプローチを詳しく解説しています。

最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を参考にされる際は、決して無理をせず、痛みのない範囲で取り入れていただければ幸いです。

なお、疾患・既往歴・身体的な特徴は一人ひとり異なります。

そのため、本記事の内容がすべての方にとって効果的であるとは限らず、改善や予防を保証するものではありません。

また、当サイトの情報を参考にされたことで生じた損害等について、当方では責任を負いかねますことをご了承ください。

それらを踏まえたうえで、ご自身の判断で無理のない範囲で活用していただければと思います。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント