どうしました!

また足の親指が攣ってしまったの、、

何ででしょうね?

脱水かしら、、

足の親指が攣ってしまうことはありませんか?

一度だけなら気にならなくても、何度も繰り返すと心配になりますよね。

日常生活の中で突然足が攣ると、その痛みや不快感で動けなくなってしまうこともあります。

今回は、特別な動きをしていないのに足の親指がつってしまう原因と、自宅でできるケア方法について解説します。

なぜ足の親指が攣ってしまうのか?考えられる原因

親指が攣ってしまうと、親指に問題があるように感じますが、そうではない事があります。

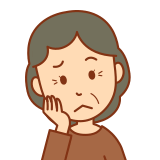

実は座っている姿勢によっては、親指の筋肉にとても負担になってしまう姿勢があります。

それが猫背です。

そして、猫背でも座っている体重が片側に偏っている、、

そういった姿勢をとっているときに、親指が攣りやすくなる場合があります。

猫背で座っている状態で、左のお尻に体重を乗せて後ろに倒れていくと、、

背もたれがない椅子であれば右の足首、足の指が持ち上がってくるような反応が出てくることがあります。

これは、バランスをとる為なのですが、この時に足首、足の指の筋肉に負担がかかる場合があります。

一時的ならば大きな負担にはなりませんが、座っている姿勢というのは毎日のことです。

毎日右の足首、足の指に負担がかかっていく場合、筋肉が疲労し攣ってしまうことがあります。

あたかも突然症状が出たように感じるため、驚くことがあります。

しかし、普段から疲労が蓄積しており、症状が出たのがたまたま今日だったということも考えられます。

体重の偏りを見つけよう|チェックすべきポイント

では、座っている姿勢を確認していきましょう。

一度立ち上がれる方であれば、立ち上がっていただき、座ってみましょう。

座った時にどちらのお尻に体重が乗りやすいか、お尻の後ろに体重が乗っていくような感覚がないか、はたまた猫背になっていないかを確認してみてください。

もし普段からソファーに座る傾向がある方は、柔らかい座面であるため、お尻の後ろに体重が乗りやすくなる場合があります。

更にそこからもたれる傾向がある方は、猫背を助長します。

その姿勢が癖になると、背もたれがない椅子で座る際に、足の指に負担をかける姿勢をとりやすくなります。

もし分かりにくい方がおられたら、お尻に両手をあてがってみましょう。

ここでポイントはいい姿勢になるのではなく、いつもの姿勢でいることです。

どちらのお尻に体重が乗っている感覚がしますか?確認してみましょう。

足の親指が攣るときのケア方法|自宅でできる予防法

どちらのお尻に体重乗っているか分かりましたか?

分かったら、できるところまでで構いませんので、胸を張ります。

そこから体重が乗っていない側のお尻に体重を乗せていきます。

今回は左のお尻に体重が偏っていましたので、右のお尻に体重をかけていくことになります。

乗せるポイントとしては、反対側の太ももの付け根を目指して体重乗せていきましょう。

そこのポジションで10秒間保持します。

この時にソファーや座面が低い椅子だと体重が乗せにくくなります。

キャスターのついていない座面の安定した椅子で練習していくとよいかもしれません。

また目安としては、お尻が膝の位置と平行か、少し高い位に座面の高さを設定します。

その後、両手をおしりの下に入れて、両手に均等に体重が載っているような感覚になるポジションで座っていきましょう。

これを1セットとして毎日継続してみましょう。

慣れてきたら増やしてきても構いません。

自分にあった頻度と無理のない範囲で行ってみてください。

まとめ

今回は特別な動きをしていないのに足の親指がつってしまう原因と、自宅でできるケア方法について解説しました。

実際にお尻に手を当ててみると、体重が片側に偏っていることが意外と多くあります。

しかも、その偏りに手を当てるまで気づかない方も少なくありません。

今回のチェックやケアは、無理のない範囲でぜひ試してみてください。

続けていくと、普段の座り姿勢にも意識が向くようになるはずです。

もちろん、一時的に猫背になったり、背もたれにもたれたりするのは誰にでもあること。

しかし、無意識に体重を片側へ偏らせたまま長時間座っていることが問題となる場合があります。

特に座っている時間が長い方は、この症状が出やすい傾向があります。

今回ご紹介したケアは、一時的でも負担を分散し、疲労を軽減することを目的としています。

ぜひ、日常の中でほんの少し姿勢に気を配り、自分の体が傾いていないか意識してみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 体が硬い…そのままで大丈夫?理学療法士がリスクと対策を解説

柔軟性の低下や筋肉のこわばりは、足の指のつりやすさにも関係します。全身の硬さを見直すことが予防につながります。

✅ 片足立ちができるようになりたい!体のバランスを整えるコツをわかりやすく解説

バランス機能や足底の感覚が低下すると、足の指への負担が偏りやすくなります。安定した立位や歩行のためのヒントを紹介しています。

✅ 朝起きると足がつるのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE28】

足の筋肉の緊張や循環不良など、つる原因を臨床視点で詳しく解説しています。再発予防のためのアプローチも紹介しています。

最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を参考にされる際は、決して無理をせず、痛みのない範囲で取り入れていただければ幸いです。

なお、疾患・既往歴・身体的な特徴は一人ひとり異なります。

そのため、本記事の内容がすべての方にとって効果的であるとは限らず、改善や予防を保証するものではありません。

また、当サイトの情報を参考にされたことで生じた損害等について、当方では責任を負いかねますことをご了承ください。

それらを踏まえたうえで、ご自身の判断で無理のない範囲で活用していただければと思います。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント