歩くと右足が出しにくい!

筋力がないのかしら?

右足に問題がありそうですかね?

筋力低下とか!

それが一概にそうともいえない

一緒に評価してみよう

歩行中に足が思うように前に出ない…。

そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

一歩が出にくいだけで、移動のたびにストレスや不安を感じてしまいます。

しかし、動きのポイントを整理しながら向き合うことで、足が前に出やすくなるケースがあります。

今回は、すり足になってしまう方への 動作の見方・ケアの考え方 を、理学療法士としての臨床経験をもとにご紹介します。

すり足歩行にみられる問題点を評価する

動作や姿勢から見える特徴を確認する

今回のケースでは

左変形性股関節症術後(左人工股関節全置換術後) の方で、

- 右足がすり足になりやすい

- 前に転びそうな感じがする

という訴えがありました。

このようなときは、

「すり足そのもの」だけでなく、体重がどの下肢に乗りやすいか も重要なポイントになります。

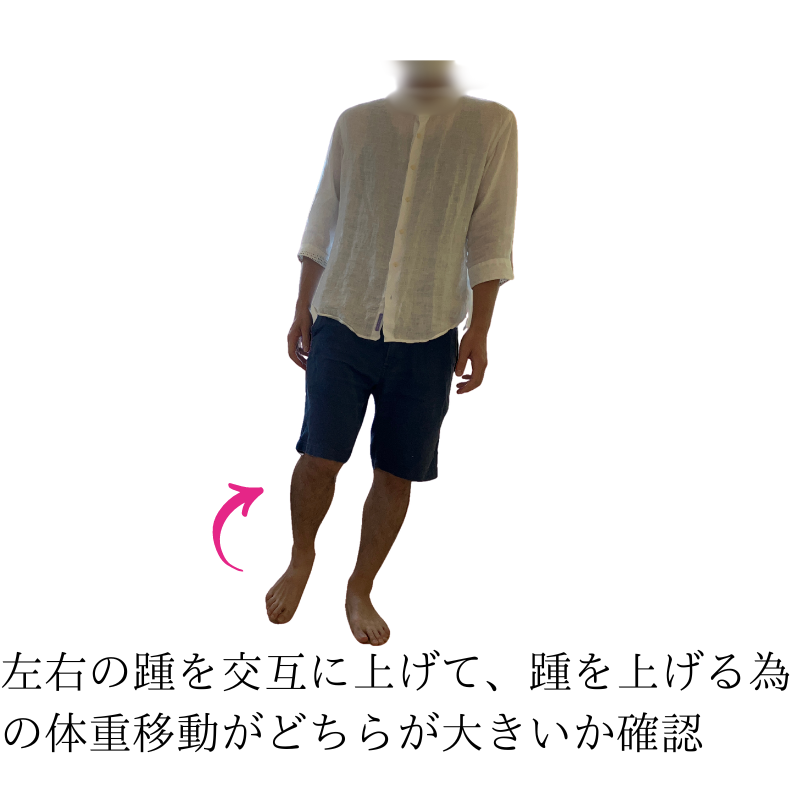

体重移動の偏りをチェックする

左右の支持性を簡便に評価する方法

簡単な確認方法として、左右の踵を交互に軽く上げてもらいます。

- 踵を上げたときに重心が大きく移動する側

→ 支持側の下肢には体重が乗りにくい傾向がある

今回の方では、

右踵をあげたときに重心移動が大きい=右に体重が偏りやすい

ことが分かりました。

右に偏ることで左足への体重移動が不足し、

結果として 右脚の振り出しが難しくなっている可能性 が考えられます。

左右の足底感覚を確認する

足底3点(母趾球・小趾球・踵)の認識を評価する

足底の感覚も動作に影響します。

確認したところ、

右と比べて 左の母趾球・小趾球・踵の感覚が分かりにくい とのことでした。

- 左足底の感覚が弱い

- 左下肢に体重が乗りにくい

この2つが揃うと、右足を軽くして前に出すタイミングが生まれにくくなる と考えられます。

すり足に対するケアの考え方

問題点

左足底の感覚低下の可能性がある

左下肢に体重が乗りにくい可能性がある

足底感覚を促すアプローチのポイント

足底の感覚を認識しやすくするため、

以下の 3 点へ刺激を与えます。

皮膚が弱い方には指で刺激します。

- 母趾球

- 小趾球

- 踵

タオルでこすったり、指で触れて刺激を入れる方法などがあります。

この3点の感覚を捉えられると、

“どこに体重が乗っているか” が分かりやすくなります。

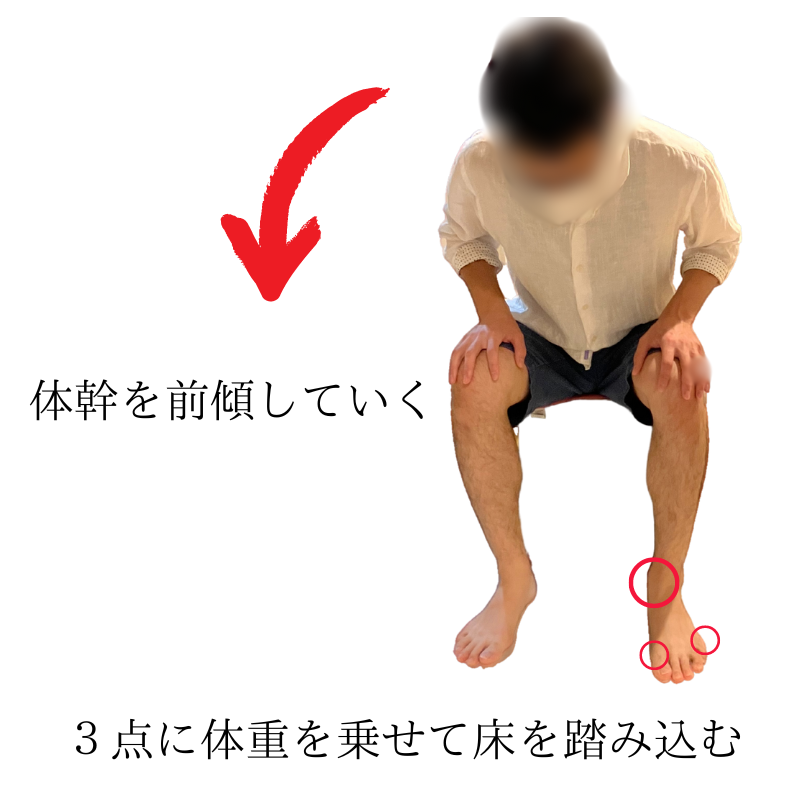

体幹前傾で足裏に体重を乗せる意識づくり

感覚を促したあとは、体幹を前傾して

足裏の3点に体重が乗る感覚 をつかんでもらいます。

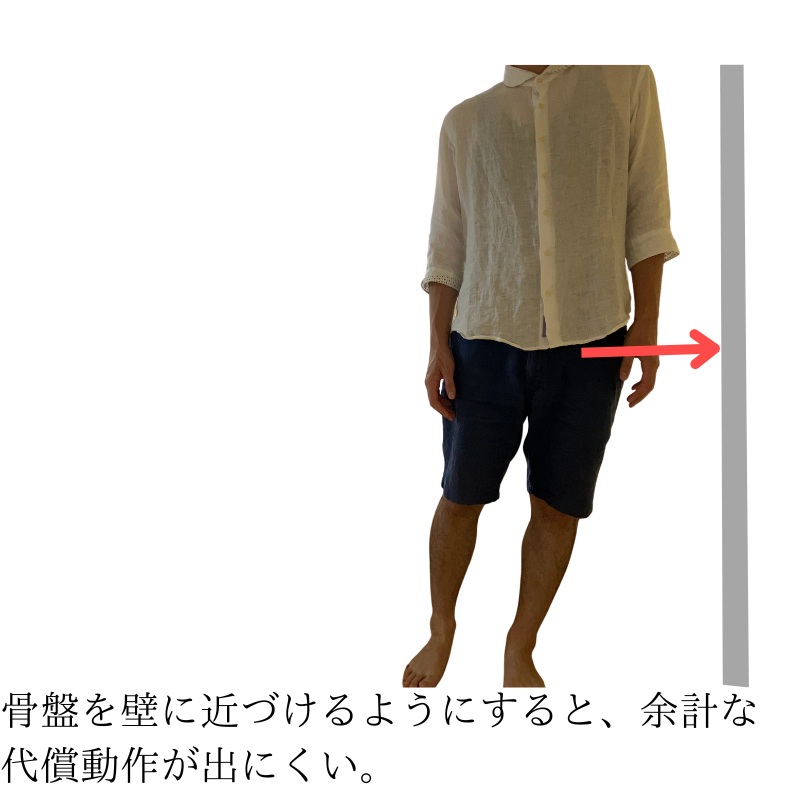

重心移動を改善するためのポイント

左右方向の重心移動を感じる練習

骨盤を壁や目標物に近づけるようにして、

左右方向へ体重をゆっくり移動していきます。

左足に体重が乗る感覚がわかると、

右足の重さが軽くなっていくのを感じられる場合があります。

恐怖心があれば、支持物を触りながらでも良いよ

踵から前足部への体重移動を捉える練習

先程はほぼ真横に体重移動を行ってもらい、

左下肢に体重を感じてもらいました。

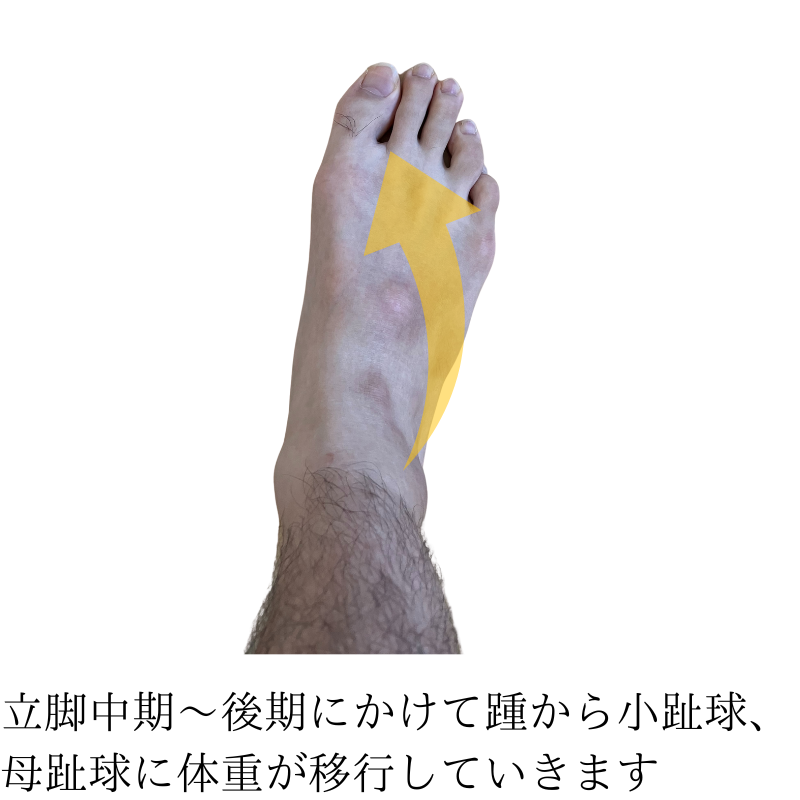

立脚中期〜後期では、

体重は「踵 → 前足部 → 母趾」という流れで移動することが多いです。

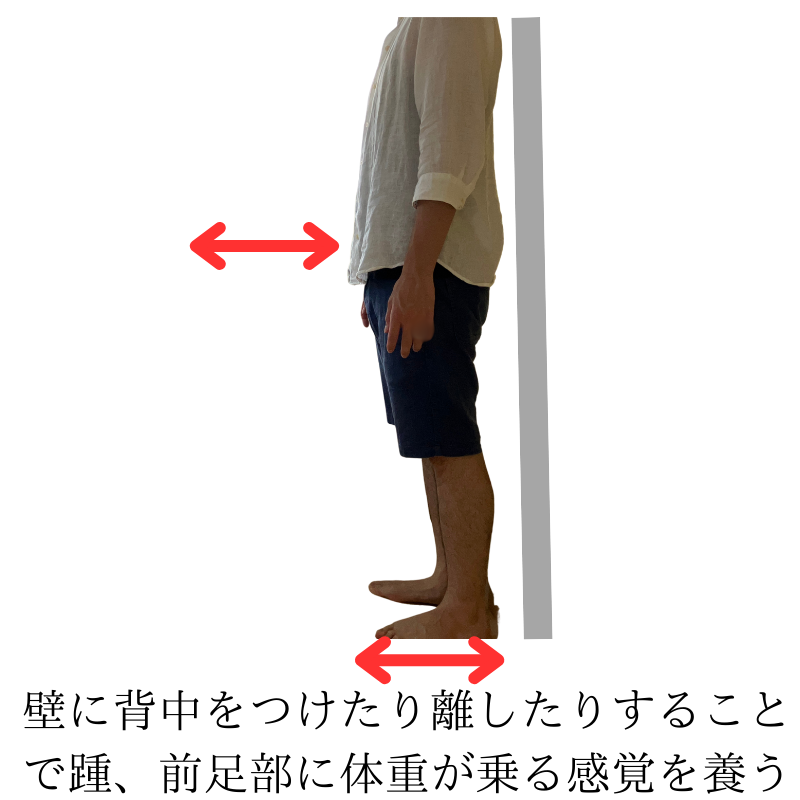

そこで、壁に背中や骨盤を近づけたり離したりして、

踵から前足部へ移動する重心の流れ を感じてもらいました。

立脚中期〜後期は体重が前方に移動する

その感覚に気づくための訓練だね

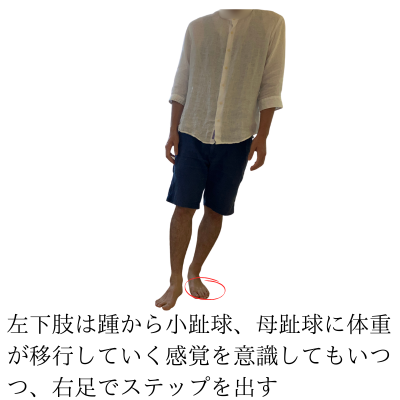

ステップ動作につなげるための練習

足が“軽くなる瞬間”をとらえて一歩を出す

前足部へ体重が移動すると、反対側の踵が自然と浮いてきます。

右踵が浮いたら、そのまま軽くステップ。

この動作を繰り返すことで、

「右足が軽くなる → 前に出せる」

というタイミングがつかみやすくなりました。

そのため支持物が近くにある状態で、

このステップ訓練を自主練習としました。

歩行中にすり足が出そうになった場合は、立ち止まり

重心移動を意識してもらいました。

徐々に歩行にも変化が出て、

数週間後には「すり足が気になりにくくなった」との声がありました。

ハナさんは、

左足底の感覚低下の可能性がありました

左下肢に体重が乗りにくい可能性がありました

上記のケアとして、足底の感覚入力を行い、左下肢で体重を支える認識を持ってもらうことを意識しました。

また体重移動によって右下肢が軽くなる感覚を養い、右下肢を振り出すタイミングを掴んでもらいました。

以上のことで右下肢が振り出しやすくなったと考えられます。

最初は軽くなったら振り出してもらう

慣れたら無意識に歩いてもらうよ

右足が軽くなる感じが分かったわ

てっきり右足が悪いと思ってた

まとめ

今回のケースで整理したケアの手順

- 左足底(母趾球・小趾球・踵)の感覚低下と、左下肢に体重が乗りにくい可能性を整理する

- 足底に軽い刺激を入れて感覚を促通し、左下肢に体重が乗りやすい姿勢に整える

- 左へ体重が乗ったときの「右下肢が軽くなる感覚」をつかんでもらう

- 左右の体重移動を繰り返し、右下肢が軽くなったタイミングで小さくステップする

- 歩行中にすり足が出そうなら一度止まり、体重移動を再確認する

- 足底感覚の改善と体重移動の習得により、右下肢が振り出しやすくなり、すり足が軽減した

すり足になると、「足が悪いのでは?」と考えがちですが、

実際には 体重移動や足裏の感覚 が大きく関係する場合があります。

動作の背景を丁寧に見ていくことで、

歩きやすさにつながるヒントが得られるはずです。

🍀もっと深くを学びたい方へ

noteでは、学生・若手セラピストの方に向けて

臨床で使える「転倒を遠ざけるための評価とバランス改善」の考え方をまとめています。

現場での観察視点や、リスク低下につながるリハビリアプローチを

図解を交えながら詳しく解説しています。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 歩行時の殿部のだるさ・痛みの原因は?理学療法士が徹底解説【CASE20】

足が出にくい背景には、股関節まわりの筋機能や殿部の負担が関係しているケースもあります。立脚期の観察や評価視点を深めたい方におすすめです。

✅ ふくらはぎが痛くて歩けないのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE13】

歩行中のふくらはぎ痛も、重心の乗り方や足部の使い方が関係することがあります。評価のポイントと、臨床で使えるアプローチを紹介した記事です。

✅ 片足立ちができるようになりたい!体のバランスを整えるコツをわかりやすく解説

右足が出にくい原因のひとつに、片脚支持の不安定さがあります。バランスを整えることで歩行の安定性が向上します。

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント