立つ時に、足が踏ん張れないんだ

踏ん張れない、、とっても多いお悩みですよね

足が踏ん張れないと転倒のリスクが高まるね

一緒に確認していこうか

「立ち上がろうとすると、足に力が入らず踏ん張れない…」

そんな訴えは、臨床でよく耳にします。

支持基底面が足底だけになる立位では、踏ん張れなさは転倒のリスクを高め、動作への不安や恐怖にもつながります。

本記事では、立ち上がり時に右足で踏ん張れない原因と、その評価・アプローチの視点を解説します。

右足の状況を確認する|筋力・荷重・感覚の状態に注目

立ち上がり動作と立位バランスを確認する

足底感覚を引き出し、踏ん張れる感覚を再学習する

右足の状況を確認する|筋力・荷重・感覚の状態に注目

タケシさんの既往歴

左視床出血による右半身麻痺 感覚低下・しびれあり

ブルンストロームステージ上肢Ⅴ 手指Ⅴ 下肢Ⅴ

足底面は常にしびれる感覚があります。

触覚・圧覚は感じる事ができています。

指で足底を擦ると、なんとなく理解できるとの事。

他動での運動覚も理解できていました。

しかし位置覚に関しては鈍麻していました。

位置覚が鈍麻している

立ち上がり動作と立位バランスを確認する

立ち上がりの際骨盤前傾・体幹前傾を行えています。

その為両下肢に体重を乗せる事が出来ています。

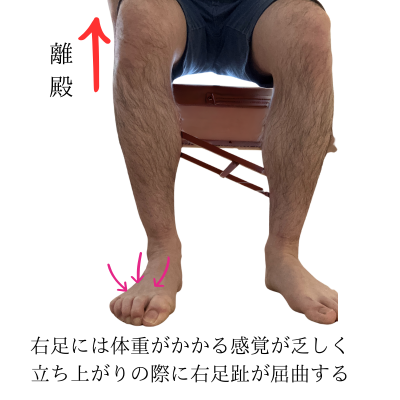

離殿もゆっくりですが支持物なく可能です。

しかし右足に体重がかかる感覚が乏しいとの事。

また離殿の後、殿部が後方に移動し踵に重心が移動します。

また立ち上がりの際に、足趾が屈曲するのも特徴です。

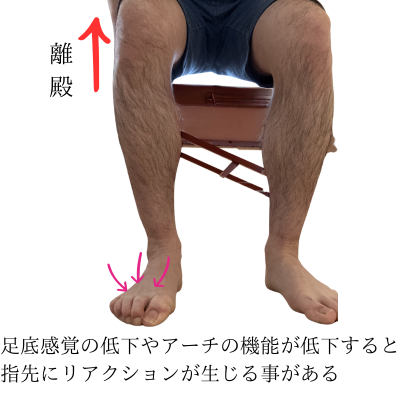

本来足底を支える機能として、内側縦アーチ・外側縦アーチ・横アーチがあります。

上記のアーチが機能する事で足部が安定し、下肢の踏ん張りに直結します。

しかし足底からの感覚が乏しかったり、アーチに分類される筋肉の働きが乏しいと、安定性を担保しようと、指先に過剰に力が入る事があります。

内側縦アーチは,~中略〜筋力低下によってアーチを低下させる筋は,後脛骨筋,長腓骨筋,短腓骨筋,長趾屈筋,足底筋(短趾屈筋,虫様筋,母趾外転筋)である.

外側縦アーチを機能させるためには,短腓骨筋,長腓骨筋,小趾外転筋,下腿三頭筋,第三腓骨筋,長趾伸筋などの筋トレーニングが有効である.

引用文献

安倍浩之・中川法一.インソールマニュアル 姿勢と歩行を快適にする運動連鎖アプローチ第2版.三輪書店.2022,13-14.

足趾が屈曲してしまうと、足底の支持基底面が小さくなります。

足趾に体重が乗せられない事で、立ち上がりの際に踵寄りの重心となり、バランスが悪くなっていました。

足部のアーチは安定性に寄与する

アーチの機能に問題が生じると足趾に反応が生じる

足底感覚を引き出し、踏ん張れる感覚を再学習する

アーチが適切に機能しているかを見定めます。

タケシさんは体重がかかる感覚が乏しいとの事であった為、触覚・圧覚に働きかけます。

足底の母趾球・小趾球を触ります。

しかし触っていると分かるが、離すと触られていた感覚は残らないとの事。

その為手を離しても触られていた感覚が残る事を目的に、指先で足底面を圧するように擦りました。

刺激を反復すると微弱にジワジワした感じが、残っているとの反応を得ました。

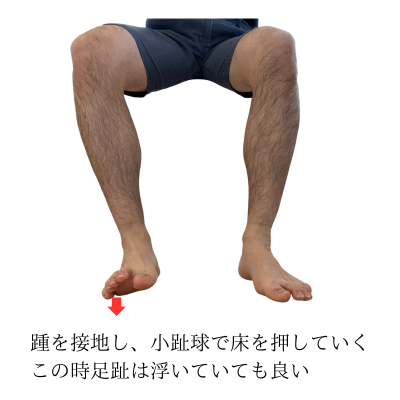

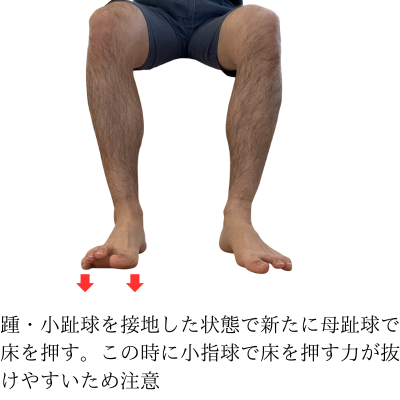

そこで踵を接地したまま小趾球で床を押してもらいました。

小趾球で押せている事を確認しましたので、母趾球でも床を押してもらいました。

母趾球で床を押す際に、膝が内側に入ってきそうになりました。

注意してもらいつつ、小趾球と母趾球を同じ程度に押せるように働きかけました。

訓練を続けると指先に力が入らなくなりました。

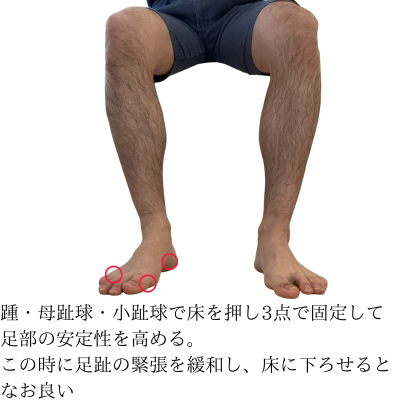

体幹前傾し、踵・母趾球・小趾球の3点に、体重が乗るのを感じてもらいました。

またその3点で床を押し、出力を高めました。

その際に内・外側縦アーチの部分に、力が入っている事を認識できました。

この時点で足底の感覚を認識し、筋のアーチが機能したと推察しました。

アーチが機能したところで立ち上がりへと誘導し、3点に体重を乗せるように意識してもらいました。

結果立ち上がる際に、3点で床を押せている感じがするとの事でした。

また右足も踏ん張れており、不安定な感じがしないとの発言もありました。

同時に足趾屈曲も、改善している事を確認しました。

足底の感覚を養う

足部のアーチを機能させる

3点で踏ん張るイメージを認識してもらう

自主訓練

自主訓練として今回の3点固定を意識してもらいつつ、体幹前傾し床を押すようにしてもらう事としました。

その際に足趾屈曲しない事を意識してもらいました。

また立つ前に両足部が同じ位置にあるかを確認してもらう事で、立ち上がりを円滑にしてもらいました。

今後は目線を外した状態で、足部の位置を合わせる訓練も行っていきたいと考えます。

まとめ

今回は立ち上がった際に、右足が踏ん張れないというお悩みを持った方への対応を解説しました。

治療の手順は以下の通りとなります。

右足の状況を確認する|筋力・荷重・感覚の状態に注目

立ち上がり動作と立位バランスを確認する

足底感覚を引き出し、踏ん張れる感覚を再学習する

今回は足部の安定性が低下し、立ち上がりが不安定になっていました。

脳卒中・整形疾患・疾患が無い方でも、足部の機能が低下している事はよくあります。

足部の機能が低下している方に治療を行う際に、最初は触ってもよく分からないと言われてしまいがちです。

しかし足部の3点で固定できるイメージを、本人が理解できると動作が安定します。

この機会に是非足部の確認をしてみてください。

おすすめ書籍

足部の不安定性について理解を深めるにあたり、参考になった書籍をご紹介します。

インソールや足部の構造、アーチ機能の破綻に伴う問題などが丁寧に解説されており、臨床に活かせる視点が多いと感じました。

私自身、足部に対して漠然とした苦手意識がありましたが、この本を通じて整理されたように思います。

興味のある方は、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

立ち上がりで踏ん張れないのは、足底や下肢の感覚・荷重バランスに原因があるかもしれません。

以下の記事も参考に、下肢機能の評価と改善のヒントを得てみましょう。

✅ 歩くと右足が出しにくいのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE5】

✅ 歩行時の殿部のだるさ・痛みの原因は?理学療法士が徹底解説【CASE20】

✅ ふくらはぎが痛くて歩けないのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE13】

最後に

この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに、紹介した評価・治療が適応できるか、判断して頂いたうえで、使用して頂ければ幸いです。

患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。

そのため、今回ご紹介した治療は、万人に対して、再現性を担保できるものではありません。

それらを踏まえた上で、参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント