車に乗っていると、左腰が痛いわ

車に乗ってて腰が痛いと、移動が辛いですね

外出する機会が減っちゃうね

車での移動は機会が多いと思うし、、

今や車での移動は、多くの人にとって日常の一部になっています。

通院・通所や買い物など、座り姿勢を長く保つ場面が増える中で、

「車に乗っていると腰が痛くなる」

という声は珍しくありません。

特に痛みを我慢しながら座り続ける時間が増えると、

身体的にも精神的にも負担が大きくなり、

結果として外出の機会そのものが減ってしまうこともあります。

今回は、15分ほど車に座っていると腰痛が出てしまう方への

姿勢評価の視点と、負担を軽減するためのアプローチ例 を紹介します。

車に乗ると腰が痛くなるのはなぜ?|まず確認すべきポイント

痛みが出る部位と座位姿勢を観察する

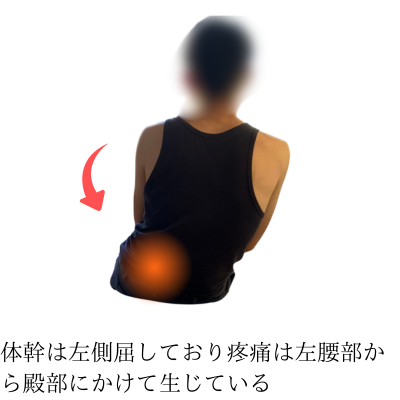

ハナさんは「左殿部〜腰部」に痛みを感じていました。

座位姿勢では、

- 左大腿が内旋

- 左下腿が外旋

- 左膝は外反位

- 重心は右殿部に偏り、体幹左側屈

- 本人は “真っ直ぐ座っている” つもり

という状態でした。

また自宅では背もたれに寄りかかる際、

右腰部だけが背もたれに触れる癖があるとのこと。

こうした姿勢上の偏りが、長時間の車移動で負担につながる可能性があります。

車の座席に座っていて左腰部の痛みが強くなれば、

車中の手すり(以下アシストグリップ)を左上肢で引き付けると楽になるとの事。

左右の重心の偏りと体幹の傾きに注目する

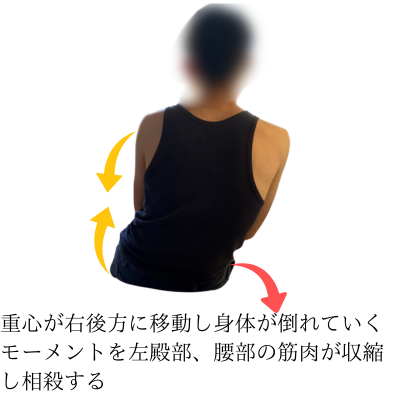

右殿部に体重が偏ると、

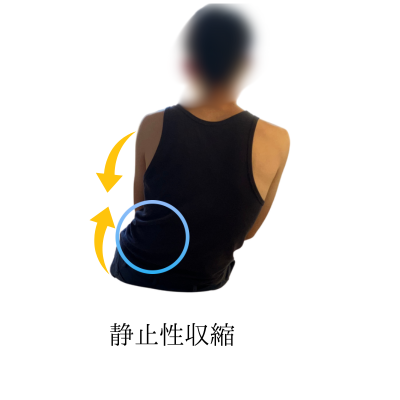

体幹が左側屈 → 腰椎後弯 → 骨盤後傾

という連鎖が起こり、腰部の筋は静止性収縮を強いられます。

こうした姿勢が長く続くと左腰部が疲労しやすいと推察されます。

本人の「真っ直ぐ座っている感覚」と実際の姿勢のズレ

本人が“正しい”と思っている姿勢が、

実際には偏っていることはよくあります。

この「正中位の感覚のズレ」がある場合、

座位補正がうまくできず、特定部位に負担が偏ることがあります。

腰痛につながりやすい姿勢の崩れを読み解く

左膝外反位と右重心がもたらす負担

左膝外反位 ( 大腿内旋+下腿外旋)→体幹を左側屈に誘導する場合がある。

結果、左殿部・腰部の筋は短縮位→筋肉を使い続ける姿勢につながります。

右殿部に重心が偏り続ける → 更に左殿部・腰部の筋が「支え役」に

なるので痛みが出やすくなります。

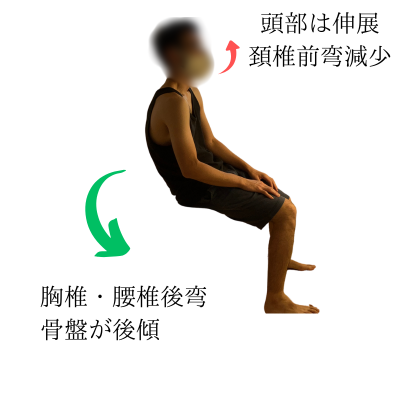

骨盤後傾・後方重心が起こりやすい理由

左殿部・腰部の負担と同時に、

- 体幹の左側屈

- 胸椎・腰椎後弯

- 骨盤後傾

- 後方重心

が起こりやすい状態でした。

この姿勢は、座っている間ずっと腰部の静止性筋活動を必要とし、疲労につながります。

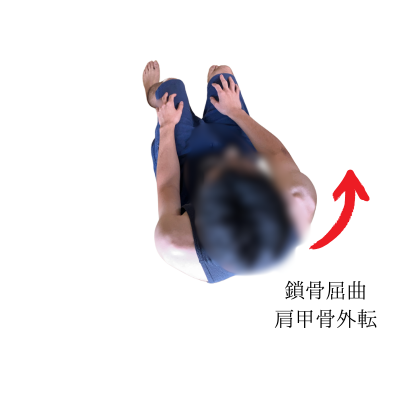

アシストグリップで一時的に楽になる仕組み(仮説)

ハナさんは、痛みが強いときにアシストグリップを左上肢で引くと楽になるとのこと。

これは、

- 重心が一時的に左殿部へ移る

- 骨盤が前方へ誘導され、後方重心が減る

という変化が一時的に左殿部・腰部の負担を軽減し、

楽さにつながった可能性があります。

ただし、原因をひとつに断定することは避ける必要があります。

腰への負担を減らすために行ったアプローチ

問題点

常時右殿部に体重が偏り、体幹が左側屈することで

→左腰部・殿部に負担を強いている可能性あり

①左膝外反位によるもの?

②姿勢の崩れが認知できないからなのか?

上記2点を精査していきます。

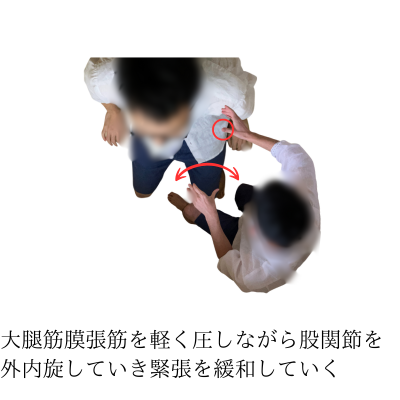

下肢アライメントを整える|大腿筋膜張筋・腸脛靭帯の調整

左膝外反位の要因として、

- 大腿筋膜張筋

- 腸脛靭帯

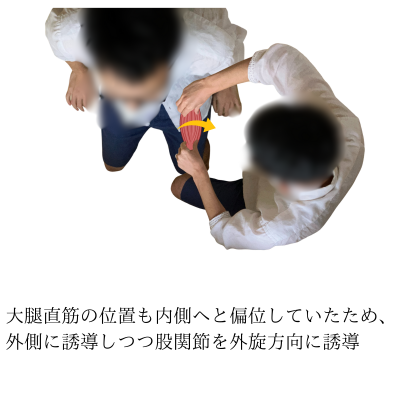

- 大腿直筋の位置偏移

などの緊張が関係している可能性があり、

これらを調整すると大腿外旋が得やすくなり、

「腰痛が少し楽」とのフィードバックが得られました。

このことから、

姿勢の崩れに影響していた因子の一つが大腿のアライメントだった可能性 が示唆されます。

大腿外旋誘導で腰痛が軽減した理由(推察)

左大腿が外旋すると、

- 左殿部筋群の緊張が減る

- 重心が整いやすくなる

- 左腰部の静止性負担が減る

と推察されます。

固有感覚のずれを考慮した姿勢評価のポイント

姿勢が整っても本人が「これが正しい姿勢」と認識できなければ、

日常では再現が難しくなります。

このため、座位姿勢を修正しながら

固有感覚の再学習 を行う視点も重要です。

車での腰痛を予防する座位姿勢のつくり方

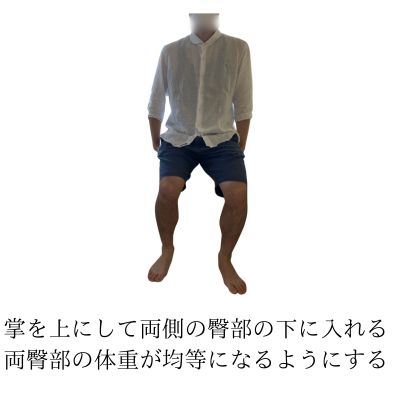

両殿部で均等に体重を支える座り方の練習

両殿部に手を置き、

左右均等に体重を感じる座り方を練習してもらいました。

これが再現できると痛みなく座れたため、

自主練習としても提案しました。

下肢のアライメントを保つための工夫

- 左大腿が内旋しすぎない

- 左下腿が外旋しすぎない

- 左膝が外反しない

など、姿勢を崩しやすいポイントを一緒に確認し、

そのうえで自主練習として継続してもらいました。

本症例は自主練習を始めて、2週間後に家族との外出で、

1時間半車に乗車する機会があったとのこと。

その際は痛みなく過ごせたとのことでした。

痛みの少ない姿勢を自分で再現するためのセルフチェック方法

- 殿部の荷重左右差を確認

- 骨盤が必要以上に後傾していないか

- 腰部が過度に丸まっていないか

こうしたセルフチェックは、再発予防にも役立ちます。

まとめ|車での腰痛に悩む方へのヒント

評価からケアまでの流れ

- 腰痛が出る姿勢を確認

- 左膝外反位・右重心を評価

- 下肢アライメントを調整

- 坐位で左右均等荷重を練習

- 日常で再現できる姿勢を提案

腰痛は“腰だけ”を見てもわからない

腰痛は腰の問題だけでなく、

- 下肢アライメント

- 重心位置

- 骨盤・体幹の連動

- 固有感覚のずれ

など多くの因子が関係します。

姿勢崩れが“本人にとって普通”だと、

不利な姿勢に気づけないまま負担が蓄積するので注意です。

🍀もっと深く学びたい方へ

臨床では「どこを見るか」「どう考えるか」で結果の見え方が大きく変わります。

note の CASEシリーズでは、

“評価の順序” “動作分析のポイント” “仮説が揺れた瞬間” を、実際の症例をもとに整理しています。

もし、

「動作分析の深め方を知りたい」

「先輩がどう考えているのかを知りたい」

という方は、ぜひチェックしてみてください。

おすすめ書籍

今回は、姿勢の評価と解釈を通じて腰痛の改善に取り組んだケースでした。

姿勢は日常の中で無意識に繰り返される動作であり、腰痛の原因となることも少なくありません。

そんな「姿勢」について、評価やアプローチの視点を広げるヒントが得られた一冊をご紹介します。

本書は、筆者にとって臨床経験を積んだ今だからこそ、理解が深まると感じられた内容が多く、特に姿勢に関する考え方を整理する上で大変参考になりました。

学生の方はもちろん、現場経験を経てから読むと、より多くの気づきが得られるかもしれません。

興味のある方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

車の運転や長時間の座位で腰痛が悪化する背景には、骨盤や体幹のバランス、下肢との連動の乱れが関係している場合があります。

似たような症状を感じる方は、以下の記事も参考にしてみてください!

✅ 前かがみ姿勢で腰痛が出る?お皿洗い時に注目すべきポイント【CASE19】

✅ 立つと太ももが痛いのはなぜ?理学療法士が原因とリハビリ法を紹介【CASE1】

✅ 足を伸ばすとお尻が痛いのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE29】

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント