脳卒中の患者さんでは、歩行中に下肢を振り出すタイミングで、肘が屈曲してしまう場面をよく目にします。

このような上肢の緊張亢進が続くと、移動動作だけでなく、その後の更衣や日常生活動作にも支障をきたすことがあります。

なぜ歩行中に肘が屈曲してしまうのか。今回はそのメカニズムと臨床での評価・対応のポイントについて解説します。

歩行中に肘が屈曲する理由

歩行中に肘が屈曲する理由

今回は右麻痺があり、右肘が屈曲するケースを考えます。

ぶんまわし歩行の主動作筋

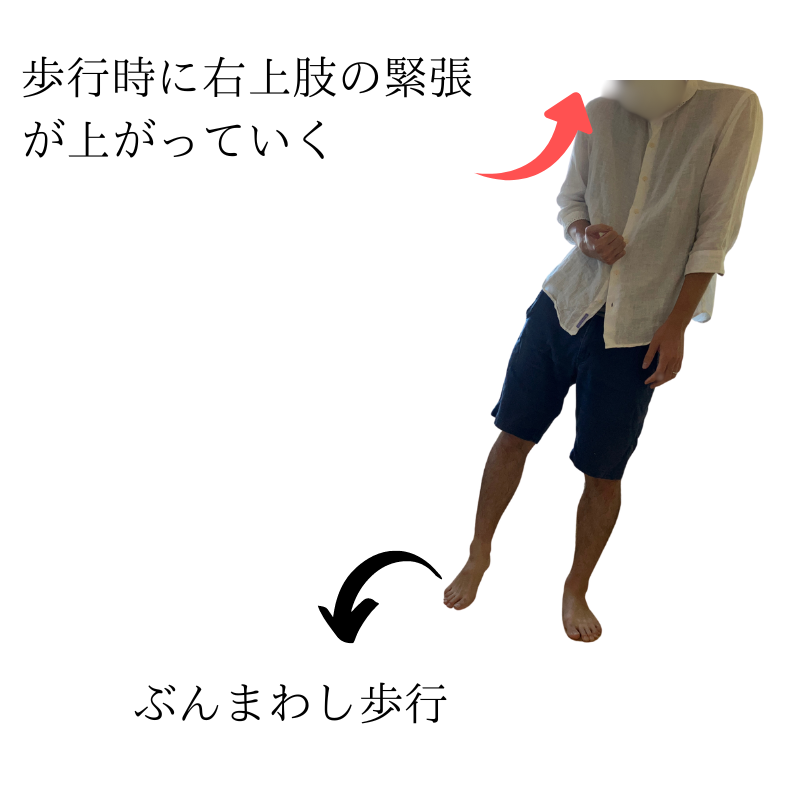

歩行中に肘が屈曲する理由として、ぶんまわし歩行をしている点です。

ぶんまわし歩行と上肢の緊張は、セットになっている事が多いです。

ぶん回し歩行は腰方形筋を、主とした骨盤の挙上によって引き上げられます。

その為体重が反対側に移行していなくても、その引き上げによって強引に遊脚を作る事が出来ます。

たしかに股関節や膝関節もさほど屈曲していなくても、足と床との距離(以下クリアランス)を作れる気がしますね。

ぶんまわし歩行のメカニズム

腰方形筋の収縮によってクリアランスを保てます。

しかし腰方形筋の走行は、腸骨稜の後面から肋骨へと付着しています。

右腰方形筋の収縮によって下肢を引き上げると、下部体幹は右回旋します。

その状態で足を前に振り出すと、より背側の筋肉を使用します。

その結果身体を反らせるようにして振り出す事になります。

そうなると右側後方に、バランスを崩しやすくなります。

本来は腰方形筋ではなく、腸腰筋で遊脚を作っていきます。

しかしぶんまわし歩行を選択するということは、出来ない理由があると解釈できます。

腰方形筋が収縮すると下部体幹が同側に回旋

腰方形筋主体のぶんまわし歩行は後方にバランスを崩しやすい

確かに後方に転倒しそうになりますね

腰方形筋で引き上げた後、股関節の屈曲筋を使用できませんか?

それは難易度が上がるから患者さんとしては選択しづらいかもな〜

ぶんまわし歩行の際には、腰方形筋が骨盤を固定したまま、下肢を引き上げ振り出します。

ここで腸腰筋に切り替えれば、後方にバランスが崩れるリスクは軽減します。

しかし腸腰筋に切り替える場合、途中で腰方形筋の引き上げを解除しなければなりません。

選択的に屈曲筋に切り替える事になるので、動作の難易度が上がりますし不安定になります。

患者さんも腰方形筋で引き上げて、振り出したほうが動作が単一で簡単です。

随意性が低下している場合、主動作筋の切り替えが困難

腰方形筋で骨盤を引き上げ、振り出す方が、動作が単一

ぶんまわし歩行のバランス戦略

でも後方に転倒するリスクは抱えてますよね?

そんな時に肘を屈曲して、後方に倒れないようにするんだ

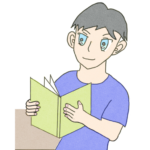

右腰方形筋による下肢の引き上げによって下部体幹の右回旋が生じます。

その際に右肘を屈曲する事で上部体幹に左回旋が生じます。

上部体幹は左回旋、下部体幹は右回旋する為、つり合いがとれ体幹が安定します。

体幹が安定する事で、ぶんまわし歩行の際に多少体幹を伸展しても、バランスを崩しにくくなります。

つまり歩行中肘の屈曲が生じるのは、バランスを保つ為であったと考えられます。

腰方形筋が生み出す回旋を肘の屈曲によって打ち消している

バランスの戦略として肘を屈曲していると解釈できる

まとめ

今回は脳卒中の患者さんが足を振り出す時に、肘を屈曲させる理由について解説しました。

肘が屈曲する理由として、以下の理由が挙げられます。

ぶんまわし歩行の主動作筋は腰方形筋

腰方形筋は下部体幹を同側に回旋させる

バランスを保つ為、同側の肘が屈曲する

代償動作で歩行をしている場合、バランスを保つために特有の戦略をとります。

この記事が少しでも参考になれば嬉しく思います。

以上、ユウセイでした。

歩行中の上肢の動きには、体幹や下肢の協調性、バランス補正戦略が関係していることがあります。

以下の記事でも、歩行動作や非対称性、連動性に注目した評価と対策を解説しています。

✅ 歩くと膝が痛い原因は?不良姿勢がもたらす負担と対策を理学療法士が解説【CASE17】

✅ 歩行時の殿部のだるさ・痛みの原因は?理学療法士が徹底解説【CASE20】

✅ ふくらはぎが痛くて歩けないのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE13】

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。(koturiha_y.t)

コメント