正座をしようとすると、太ももの前がピリッと痛むんです

正座ですか、、正直むずかしいかもしれませんね

確かに難しい

でも知識があれば、患者さんの助けになれるかも!

ほんとですか!

正座は膝関節の大きな可動域を必要とする動作です。

しかし日常生活でも求められる場面が多く、できないことで困る方も少なくありません。

本記事では、正座しようとすると膝前面に痛みが出るケースについて、

一般的な評価の視点とケアの考え方をまとめています。

正座できない原因を評価する|膝関節の可動域と筋機能に注目

ハナさんの症状と正座時の痛みを整理する

ハナさんは、正座の途中で大腿前面に痛みが出る状況でした。

最後まで曲げると、太ももの前が痛いね

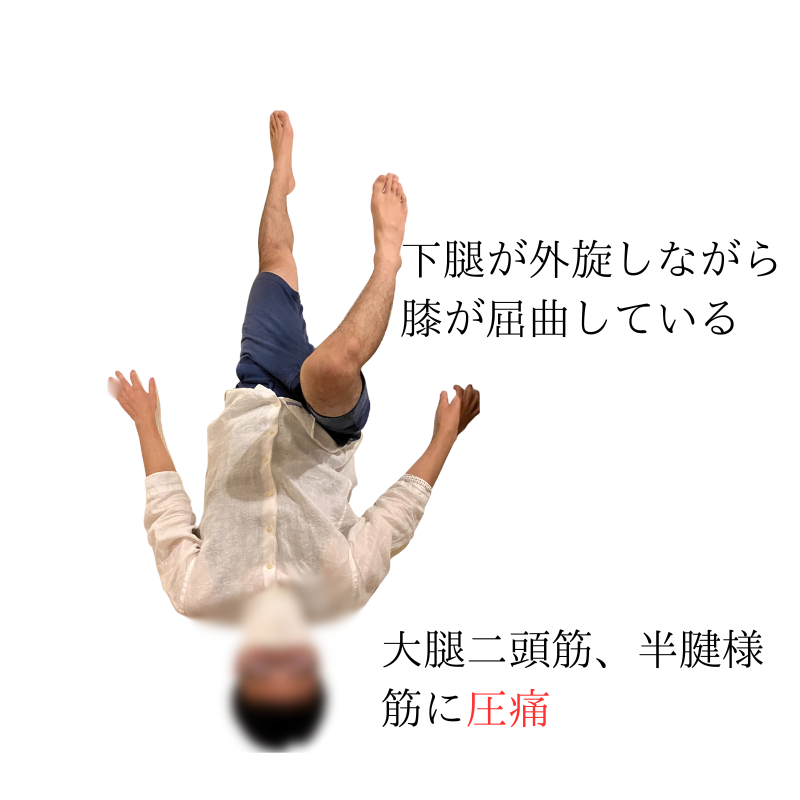

触診・可動域評価

- 膝関節屈曲:140°付近で制限

- 屈曲時に下腿が外旋

- 大腿二頭筋・半腱様筋の過緊張・圧痛を確認

筋短縮だけで判断するのではなく、関節の動き方を含めて確認する必要があります

膝関節の屈曲可動域と下腿の動きを評価する

膝屈曲時の下腿外旋が強いと、最終域で抵抗や痛みにつながる場合があります。

どの程度外旋しているか、左右差を比較して把握します。

筋短縮か関節運動の問題かを整形テストで見極める

トーマステスト類似肢位で大腿直筋の状態を評価したところ、

強い短縮が原因とは言えない可能性がありました。

「筋の短縮なのか」「関節の運動軌跡が問題なのか」

この見極めが重要になります。

大腿直筋の短縮でしょうか

踵もお尻につかないし、ストレッチですかね?

短縮と判断する前に整形テストを行おう!

筋短縮なのか、関節の動きが阻害されての制限なのか、精査しよう

膝屈曲時の下腿内旋に着目して関節運動を捉える

膝屈曲では一般的に 下腿が内旋方向に動きやすい とされています(個人差あり)。

宇都宮らは屈曲初期のみならず、90°を超えて角度が増すにつれ、脛骨が内旋する

宇都宮初夫.SJF関節ファシリテーション.第2版,丸善出版株式会社,2017,124.

屈曲に合わせて下腿が内旋しやすい軌跡を探ると、

抵抗感が減ったり痛みが軽くなったりする場合もあります。

その場合は筋短縮が原因ではなく、関節の運動軌跡に問題があった可能性があります。

誘導する際は微弱な力で、緊張を高めないように行います。

まっすぐ屈曲していくわけじゃないんですね

基本的には内旋していく

特に屈曲角度が増すと傾向は強まるよ

正座を妨げる要因に対するケア

膝屈曲を妨げる要因(下腿外旋・ハムストリングス緊張)を整理する

ハナさんは以下の特徴がありました

- 屈曲時に下腿が外旋してしまう

- 大腿二頭筋・半腱様筋の緊張が高い

- 脛骨の前方移動がスムーズでない

これらが屈曲深度や違和感に影響している可能性があります。

実際下腿を内旋に誘導しながら屈曲していくと、

抵抗感が増加しうまくいきませんでした。

問題点

半腱様筋・大腿二頭筋の過緊張により下腿が後方偏位しており、適切な位置にない

大腿二頭筋の過緊張によって下腿内旋が困難になっている

下腿の内旋・前後移動を促すモビライゼーションのポイント

下腿が外旋へ逃げる直前で、

脛骨・腓骨を優しく把持し、

- 内旋方向

- 前後方向

へ軽く誘導します。

脛骨裏には脛骨神経・膝窩動脈、

腓骨頭周囲には浅腓骨神経などがあるため、必ずソフトに触れます。

ハムストリングスへのリラクゼーションで緊張を和らげる

場合によっては半腱様筋・大腿二頭筋の筋腹を軽く押圧し、

緊張を軽減させながら屈曲を促します。

緊張が緩むと、下腿内旋が誘導しやすくなる場合があります。

ハムストリングスへのリラクゼーションで緊張を和らげる

場合によっては半腱様筋・大腿二頭筋の筋腹を軽く押圧し、

緊張を軽減させながら屈曲を促します。

緊張が緩むと、下腿内旋が誘導しやすくなる場合があります。

可動域訓練の注意点と自動介助・自動運動へのつなぎ方

- 屈曲制限(または外旋が強まる)直前で無理に押さない

- モビライゼーション後は必ず一度膝を伸展させる

- 痛みがないか必ず確認する

- 可動域が改善したら 自動運動・自動介助運動へ切り替える

拘縮原因の軟部組織・筋は、伸張・弛緩を繰り返す事で柔軟性を取り戻します。

ここで伸展せず屈曲し続けると、膝の疼痛が生じる場合がありますので注意です。

また他動だけで終えると、獲得可動域に筋が追いつかず痛みを生むことがあります。

正座しやすい姿勢と訓練環境を整える

介入後の可動域変化と正座時に残る痛みを評価する

1ヶ月後:

- 膝屈曲:140° → 165°

- 下腿外旋の軽減

- 大腿二頭筋・半膜様筋の圧痛:消失

仰臥位で深屈曲はできるようになりましたが、

正座になると膝前面に痛みが残っていました。

寝ている時に、膝を曲げられても痛くないね

でも正座をすると、やっぱり痛いわね

体重が乗っていくから、仰臥位と状況が違うね

原因を突き詰めていこう!

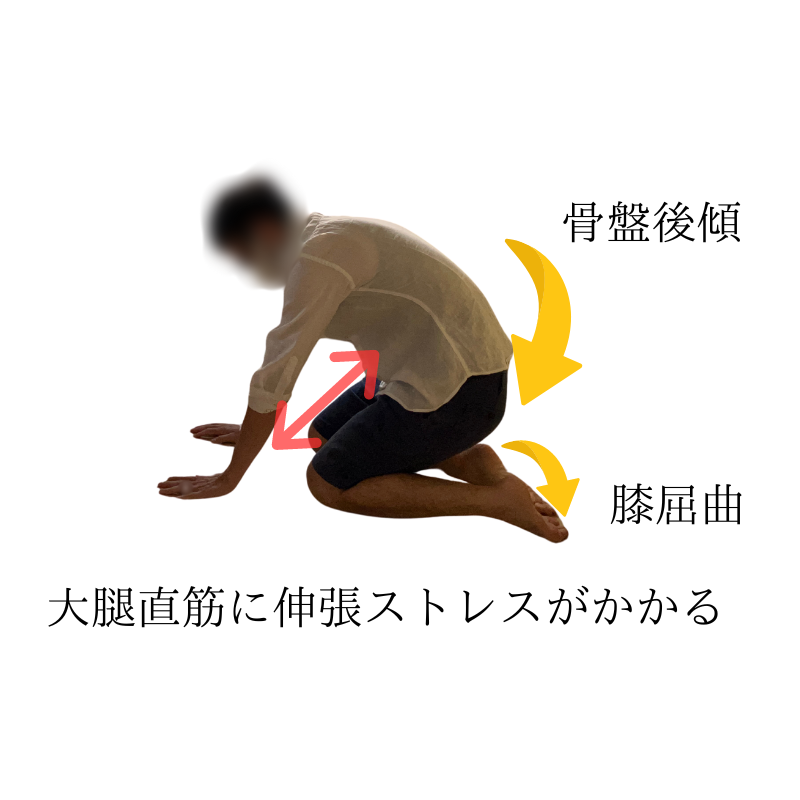

正座時の骨盤後傾と大腿直筋への負担を確認する

正座動作を観察すると、骨盤が後傾したまま正座していました。

骨盤後傾

→ 大腿直筋の起始・停止が離れる

→ 体重も乗り、遠心性負荷が増える

→ 大腿直筋に負担がかかる

このようなメカニズムで痛みにつながる場合があります。

大腿直筋が原因の場合、膝の皿の下が痛いって言われる事も多いよ

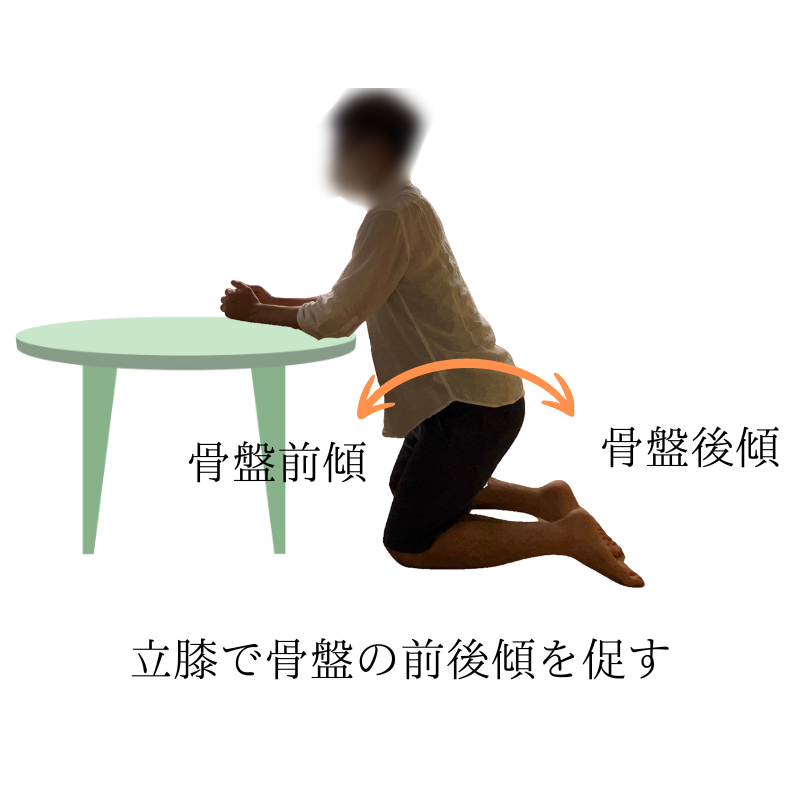

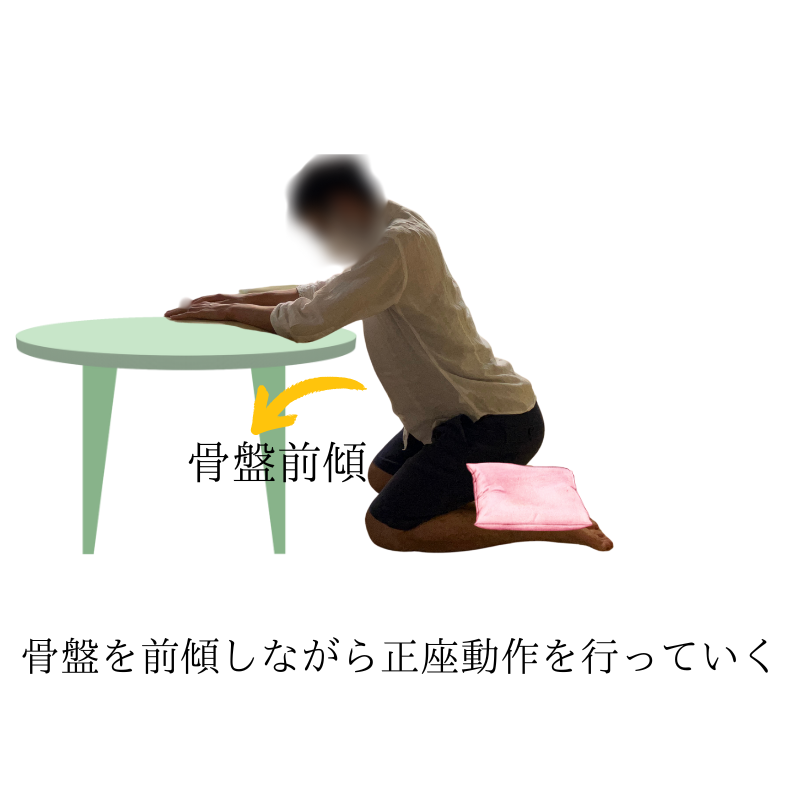

骨盤前傾を促すエクササイズと正座動作の練習

- 座位・四つ這い・立膝で骨盤の前後傾練習

- テーブルに手をつき「おへそをテーブルへ近づける」イメージで骨盤前傾

- 大腿直筋の負担が軽くなる姿勢で正座へ誘導

疼痛が生じる動作に近い姿勢で訓練をしていきます。

最初は座布団・クッションを膝の間に挟んで負担を軽減しながら行います。

テーブルや座布団を用いて負荷を調整しながら正座を獲得する

- 厚めの座布団から始める

- 痛みがなければ少しずつ薄くする

- 骨盤前傾を維持できる高さで練習

この工夫でハナさんは、痛みなく正座しやすくなりました。

ピリッとしなくなったし、お正月に正座で過ごせたわ!

まとめ

正座で膝前面に痛みが出る背景には、

- 下腿の内旋不足

- ハムストリングスの過緊張

- 脛骨の動きの制限

- 骨盤後傾による大腿直筋への負荷

など様々な要因が関係している可能性があります。

ケアの流れ(一般的な考え方)

- 屈曲時の下腿外旋や筋緊張の有無を評価

- 必要に応じてモビライゼーションやリラクゼーション

- 可動域拡大後は自動運動へつなぐ

- 骨盤前傾を促して正座動作に近い姿勢で練習

- 座布団などで負荷を調整しながら正座を獲得

動作や痛みの原因は人によって異なるため、

状況に応じて評価と調整を行うことが重要です。

おすすめ書籍

今回は関節には、それぞれ特有の運動軌跡があることをお伝えしました。

この軌跡から外れることで、可動域の制限や疼痛につながることもあります。

そのため、各関節の運動軌跡を知っておくことは、治療の幅を広げ、無理のないアプローチを行ううえで有用だと考えます。

以下でご紹介する書籍では、関節の角度によってどのように動くかを丁寧に解説されており、関節可動域の改善を考えるうえでも参考になる知見が多く掲載されています。

筆者自身も臨床に取り入れる中で、関節の動きを理解する重要性を再確認する機会となりました。

関節の疼痛や拘縮への対応に悩んでいる方、あるいは今一度運動学を整理したいと感じている方にとって、学びの多い一冊だと感じています。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

膝の屈曲制限や筋緊張によって、正座だけでなく歩行や日常動作にも支障が出ることがあります。

以下の記事も参考にしてみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 段差を昇ると膝が痛いのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE8】

段差昇降時に膝へ負担がかかる背景には、筋力や関節の動き、重心移動の問題が隠れていることがあります。膝に痛みが出るケースの評価と対策を詳しく解説しています。

✅ 歩くと右足が出しにくいのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE5】

歩行時に足がスムーズに出ない場合、体重のかけ方や姿勢の崩れが影響していることがあります。原因の見つけ方と改善のアプローチを理学療法士の視点で紹介しています。

✅ 体が硬い…そのままで大丈夫?理学療法士がリスクと対策を解説

柔軟性の低下は、日常動作での痛みや不調につながることがあります。体が硬くなることで起きるリスクと、自宅でできる対策をやさしく解説しています。

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント