今回は、寝返り動作を分析する際の基本的なポイントについて解説します。

ポイントを押さえることで、動作を客観的に捉え、評価や治療へスムーズにつなげることが可能になります。

本記事では、寝返り動作を分析していくために必要な具体的なステップと臨床での活かし方を、理学療法士の視点からわかりやすく紹介します。

下肢(股関節)の動き方を理解する|寝返り時の役割に注目

負担の少ない寝返り動作とは?姿勢と運動のつながりを考える

下肢の動きが寝返り動作に追従しているかを確認する

下肢(股関節)の動き方を理解する|寝返り時の役割に注目

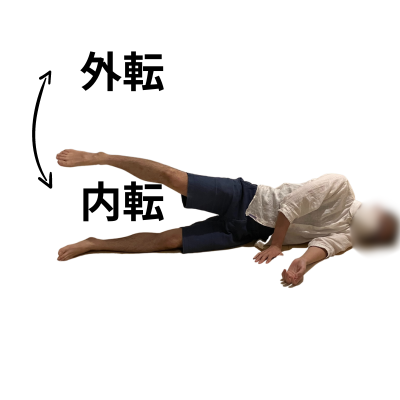

股関節には6種類の動きがあります。

この動きを覚える事で、どの方向に問題があるのかを推察できます。

とても大事な動きですので覚えておきたいですね。

負担の少ない寝返り動作とは?姿勢と運動のつながりを考える

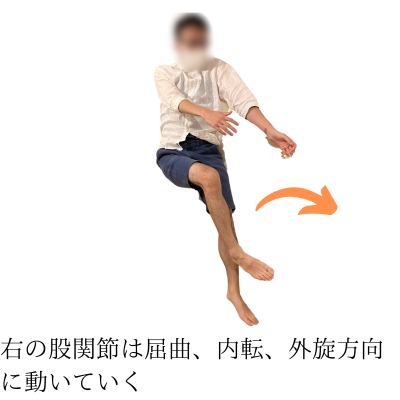

負担の少ない動きを考えるにあたり、ポイントは寝返る方向に股関節が追従出来ているかです。

左側に寝返りを行う場合、右股関節は屈曲・内転・外旋方向に動く事が重要です。

右の股関節が屈曲・内転・外旋に動く事で、下部体幹の動きを出す事が出来ます。

下肢は上肢に比べて長く太い骨であり、重量もあります。

股関節が寝返りの方向に動く事が出来れば、自然と寝返りを行いやすくなります。

下肢の動きが寝返り動作に追従しているかを確認する

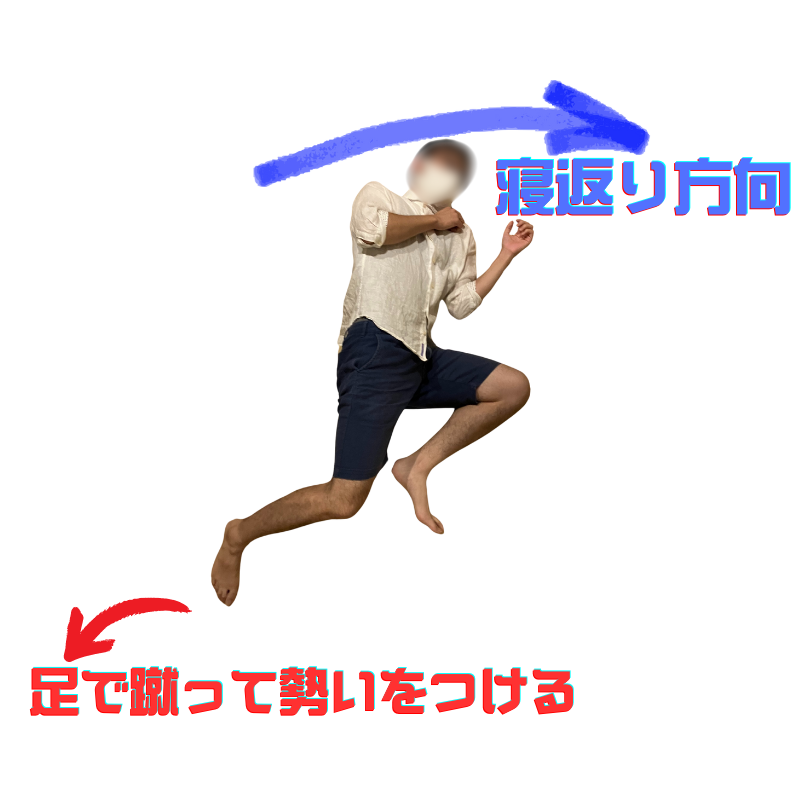

問題は股関節が屈曲・内転・外旋しない場合です。

寝返りを確認すると床を足で蹴っています。

この場合股関節伸展の動きが強まっています。

その為寝返りの方向に股関節が追従していません。

ここは見逃さないようにします。

しかし疑問を持つ方がおられるかもしれません。

ベッドを蹴る運動は、寝返りの方向に身体が動いていきそうです。

しかしここで確認する事があります。

それは患者さんが、足で床を蹴らなくても寝返りができるか確認する事です。

本来効率の良い寝返りは、寝返り方向に股関節が追従していく事です。

しかし床を蹴らなければ、寝返りを行えない場合には注意が必要です。

足で蹴っていく際に腰椎が前弯してしまい、脊柱起立筋の内圧が上昇する事で、腰痛の危険性があります。

更に腰椎が前弯した状態で寝返ると、腹斜筋・腹直筋・腹横筋は働きにくくなります。

もし股関節を屈曲・内転・外旋出来ない場合、体幹の筋力低下で体幹を回旋させる事ができないのかもしれません。

もしくは腸腰筋・ハムストリングス・前脛骨筋などの筋力低下が生じて、足を持ち上げることができないのかもしれません。

はたまた股関節の可動域が、制限されているのかもしれません。

このように仮説が挙がると、評価項目をリストアップしやすいです。

評価を行い仮説が正しいか検証しましょう。

寝返りの運動方向に、股関節が動いてるか見よう

反対方向に動くって事は、何か理由があるよ!

まとめ

今回は寝返り動作を分析する際の、ポイントを解説しました。

寝返り動作は就寝時の体圧を分散します。

また起床してから初めの動きになりやすく、重要な動きになります。

寝返りに問題があれば、後々の動きにも問題が生じます。

寝返りを評価する為に、必要なステップは以下の通りです。

下肢(股関節)の動き方を理解する|寝返り時の役割に注目

負担の少ない寝返り動作とは?姿勢と運動のつながりを考える

下肢の動きが寝返り動作に追従しているかを確認する

誰しも楽に動ければ、それに越した事はありません。

しかし患者さんは効率的な動きが、何らかの問題によって出来ない事があります。

その動作を見逃さずに、評価・治療へと繋げていきましょう。

左側に寝返りを行う際は、右股関節が屈曲・内転・外旋しているか確認します。

この時寝返りの方向に股関節が追従せず、床やベッドを右足底で蹴る場合は注意が必要です。

特に腰痛がある患者さんは、見逃さないようにしましょう。

寝返り動作の下肢の動きには、股関節の柔軟性や連動性が大きく関与します。

以下の記事も参考に、動作分析と評価視点の幅を広げてみましょう。

✅ 寝返りで横腹が痛い原因とは?理学療法士がみるべきポイントを解説【CASE25】

✅ 膝が伸ばせないのはなぜ?寝ながら起こるトラブルを理学療法士が解説【CASE23】

✅ 歩くと股関節が痛い原因は?理学療法士が見るべきポイントを解説【CASE24】

最後に

この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに紹介した評価・治療が適応できるか判断していただいた上で使用して頂ければ幸いです。

患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。

そのため、今回ご紹介した治療は万人に対して、再現性を担保できるものではありません。

それらを踏まえた上で参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。(koturiha_y.t)

コメント