歩く時に膝の外側が痛いのよね

なんでかしら?

今回は膝に痛みがあるケースですね!

そうだね!

どこに痛みが出ているか確認しよう!

歩行中に膝の痛みを訴える方は、臨床の現場でも少なくありません。

痛みを避けるために活動量が減り、結果として「座りがち」「動かない時間が長い」状態につながってしまうケースもあります。

今回は、歩行中に膝の外側が痛む方に対して、アライメント(姿勢・配列)に着目することで改善がみられたケースを、理学療法士の視点から整理します。

歩行時に出る膝の痛みと症状を確認する

ハナさんの既往歴と主訴

- 右大腿骨骨折術後(髄内釘)

- 歩行中、左膝の外側に疼痛が生じる

痛みは一点を指すのではなく、膝周囲を手掌で擦るように表現され、局所的な鋭い痛みというよりも、広がりのある不快感として訴えられていました。

不良姿勢や動作パターンを分析する

座位姿勢からみた膝外反位の特徴

座位姿勢を確認すると、

- 大腿は内旋

- 下腿は外旋

- 左膝は外反位

となっており、この姿勢では大腿筋膜張筋が短縮位になりやすい状態でした。

大腿筋膜張筋は上前腸骨棘に起始し、腸脛靭帯を介し大腿の外側面を下方へと走行しながらGerdy結節に付着している

林典雄.改訂第2版運動療法のための機能解剖学的触診技術. 青木隆明(監修),株式会社メディカルビュー社,2012,p151.

大腿筋膜張筋は腸脛靭帯を介して膝外側へ影響するため、緊張が高まると膝外側の違和感や疼痛につながる可能性があります。

実際に、Gerdy結節から腸脛靭帯にかけて触診すると圧痛が確認されました。

筋硬結局所への圧迫刺激は発赤や発熱等の反応の他,圧痛や関連痛を発現させる部位への圧迫刺激は圧痛や関連痛を発現させる。

筋硬結の病態である局所の循環不全を改善するためには血流及び血管透過性の増大が必要である。

小林紘二.マイオセラピー.理学療法学.1995,Vol22 No1.

大腿筋膜張筋が短縮位のまま日常生活を送ることで緊張が亢進し、

併せて腸脛靭帯の緊張も高まり、循環不全によって圧痛が出現したと考えました。

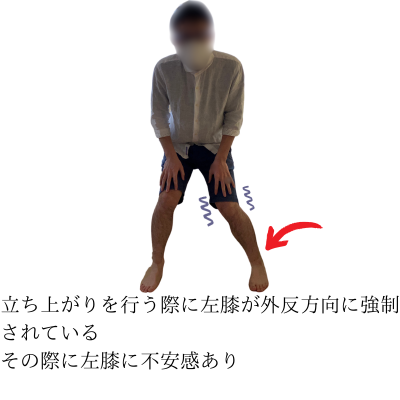

立ち上がり動作でみられた不安定性

立ち上がり動作では、左膝の外反がさらに強まります。

この時点では明確な疼痛はありませんが、「不安定な感じがする」との訴えがありました。

座位で大腿内旋位が続くことで、

大殿筋は伸張位となり、十分な収縮が得られにくい状態になります。

その結果、立ち上がり時に膝外反位が助長され、

大腿筋膜張筋の活動が優位になると考えました。

さらに大腿筋膜張筋は二関節筋であり、

起始と停止が離れやすい特性から、関節の安定性を供給する役割には向きにくいと考えられました。

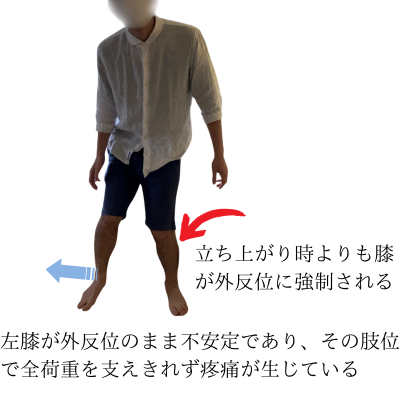

ステップ動作で疼痛が出現した理由

ステップ動作では、左下肢が単脚支持となります。

立ち上がりでは両下肢で荷重を分散できますが、単脚支持では左膝が不安定な状態で全荷重を支える必要があります。

この場面で膝外反位が強まり、大腿筋膜張筋・腸脛靭帯への負担が増加し、疼痛が出現したと考えました。

膝への負担を減らすためにアライメントを調整する

問題点

日常的に左膝が外反位となり、動作の際に強まる傾向がある

→大殿筋が伸張位で活動が得られにくく、左大腿筋膜張筋に負担が集中しやすい

大腿筋膜張筋・大腿直筋へのアプローチ

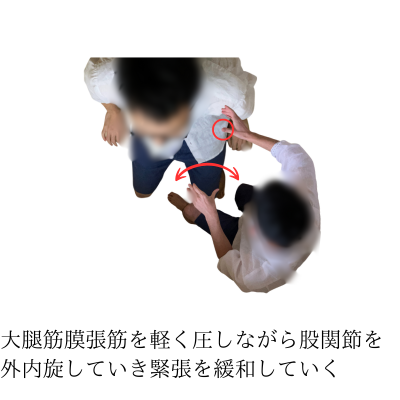

まず、大腿筋膜張筋の筋腹を軽く圧迫しながら、股関節を外旋・内旋方向へ誘導しました。

反復することで、筋腹および腸脛靭帯の緊張と圧痛の軽減を確認します。

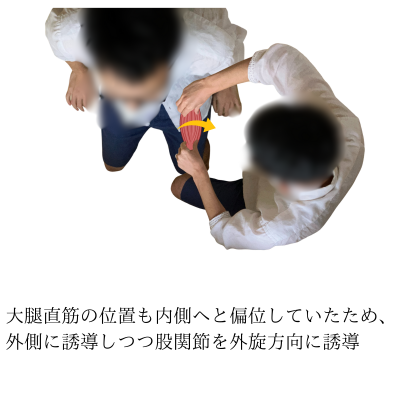

さらに、大腿直筋が内側へ偏位していたため、外側へ誘導しつつ股関節外旋位へ修正しました。

この調整により、膝外反位が緩和し、大殿筋が働きやすいアライメントへ近づけていきます。

足部の感覚と支持性に着目したアプローチ

足部感覚の評価と促通

足部の感覚を確認すると、

- 母趾球

- 小趾球

特に小趾球の感覚低下が目立ちました。

ハナさんのように膝外反位が習慣化している場合、距骨下関節は回内方向に誘導されやすく、小趾球への荷重が不足しやすくなります。

そこで、母趾球・小趾球・踵を指先で擦る刺激により感覚入力を行いました。

ハナさんは指先刺激でも十分に感覚を認識できたため、皮膚状態に配慮しながら実施しました。

立ち上がり動作の再学習

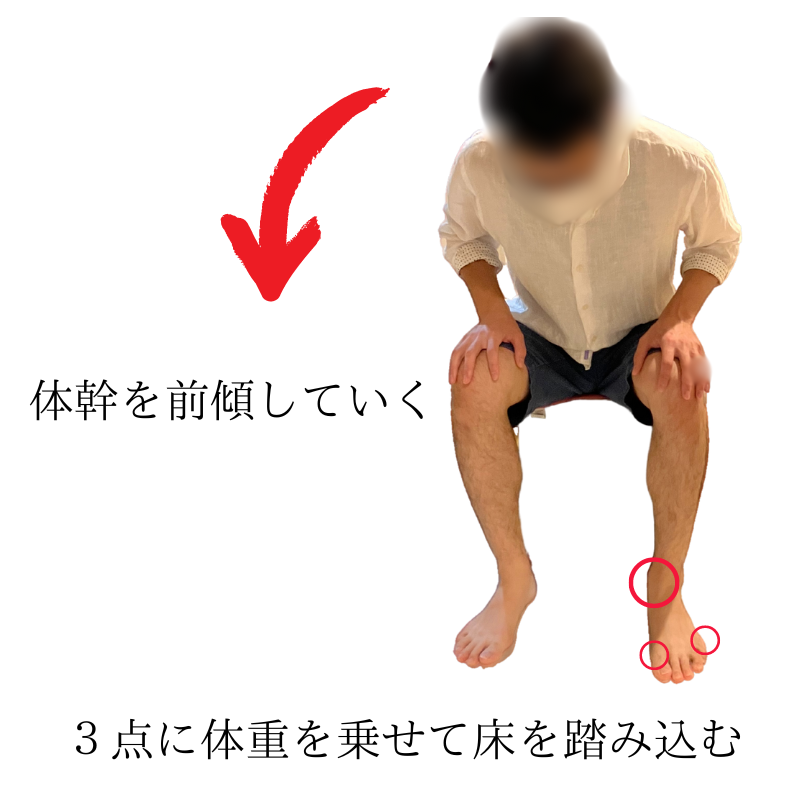

座位で体幹前傾しながら、足部3点(母趾球・小趾球・踵)で床を押す感覚を意識してもらいます。

踵が浮かないよう注意しつつ反復すると、徐々に床を均等に押せるようになりました。

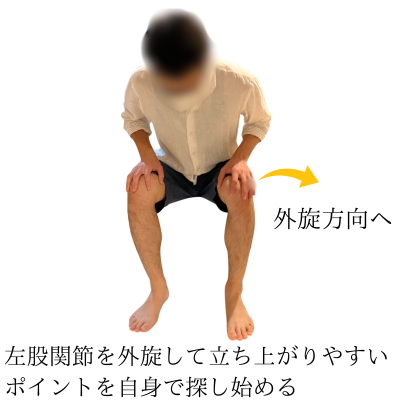

「少し股を開くと立ち上がりやすい」という発言があり、身体イメージの改善がみられたため、本人が踏み込みやすい姿勢で動作を継続しました。

その後立ち上がり動作、ステップ動作を確認しました。

本症例ではその際に膝外反位が緩和し、膝外側の疼痛は軽減していました。

日常生活で意識してもらった自主練習

- 立ち上がり時に股関節を軽く開く意識

- 足部3点で床を押す感覚を確認しながら動作を行う

無理のない範囲で、日常動作の中に組み込める形で提案しました。

まとめ|膝の痛みを評価する際に大切にしたい視点

今回は、歩行中に膝の外側が痛む方に対し、アライメントと足部感覚に着目した対応を紹介しました。

ケアの流れとしては、

- 歩行中に左膝外側痛を訴え、座位・立位ともに膝外反位が目立った。

- 大腿内旋・下腿外旋により大腿筋膜張筋・腸脛靭帯の緊張亢進と圧痛を確認。

- 立ち上がり・ステップ時に膝外反が強まり、単脚支持で疼痛が出現していた。

- 股関節外旋方向へアライメントを修正し、大腿筋膜張筋の緊張緩和と大殿筋の活動を促した。

- 足部3点(母趾球・小趾球・踵)の感覚入力と立ち上がり動作の再学習により、膝外反と疼痛が軽減した。

膝の疼痛は、必ずしも膝関節そのものだけが原因とは限りません。

股関節や足部、姿勢や動作の癖が影響している場合も多くみられます。

膝の治療を繰り返しても改善が乏しい場合、股関節・足部を含めた全体の評価が、ヒントになることもあります。

筆者自身も、膝に疼痛がある方を診る際は、これらの視点を大切にしながら関わるよう心がけています。

おすすめ書籍

今回はアライメントの崩れを確認し、治療につなげるうえで、運動連鎖の知識が非常に役立ちました。

運動連鎖を理解することで、患者さんがどのような問題を抱えやすいか、その背景にある要因を仮説立てる手助けになります。

筆者自身、運動連鎖を学ぶ中で特に参考になった一冊がありましたので、興味のある方へご紹介します👇

アライメント評価や動作分析に関心のある方にとっては、臨床のヒントになる部分も多いかと思います。

ご自身の学びを深めるきっかけとして、一度手にとってみるのも良いかもしれません。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

🍀もっと深く学びたい方へ

臨床では「どこを見るか」「どう考えるか」で結果の見え方が大きく変わります。

note の CASEシリーズでは、

“評価の順序” “動作分析のポイント” “仮説が揺れた瞬間” を、実際の症例をもとに整理しています。

もし、

「動作分析の深め方を知りたい」

「先輩がどう考えているのかを知りたい」

という方は、ぜひチェックしてみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

歩行中の膝の痛みは、膝だけでなく姿勢や股関節・体幹の使い方にも影響を受けている場合があります。

もし似たような症状や違和感がある方は、こちらの記事も参考にしてみてください!

✅ 立つと太ももが痛いのはなぜ?理学療法士が原因とリハビリ法を紹介【CASE1】

✅ 歩くと股関節が痛い原因は?理学療法士が見るべきポイントを解説【CASE24】

✅ 前かがみ姿勢で腰痛が出る?お皿洗い時に注目すべきポイント【CASE19】

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント