痛いなぁ

どうしました?

車を駐車する時に、首が痛くて後ろ向けないんだ

えぇ!それは大変ですね

これはよく聞く相談だね

「車の運転中、首が痛くなる…」

特にバック駐車のときに後ろを振り返る動作で、首に痛みを感じる方は少なくありません。

実際にご相談を受けることも多く、

体の動かし方や筋肉の使い方が関係している可能性があります。

今回は、運転時の首の痛みについて、

理学療法士の視点から一般的な考え方と、無理なくできるセルフケアをお伝えします。

なぜ首が痛くなるの?|バック駐車で起こりやすい理由

運転の頻度が多いと、首を動かす回数も自然と増えます。

中でも負担がかかりやすいのが、バック駐車の動きです。

バック駐車では、

正面から後ろまで大きく視線を移動させるため、

首を大きく回す動作が繰り返されます。

この動きが続くことで、

首まわりの筋肉や関節に負担がかかり、痛みや違和感につながることがあります。

ただし、同じように運転していても痛みが出ない方もいます。

この違いの一つとして考えられるのが、**「首だけでなく胸も一緒に動いているかどうか」**です。

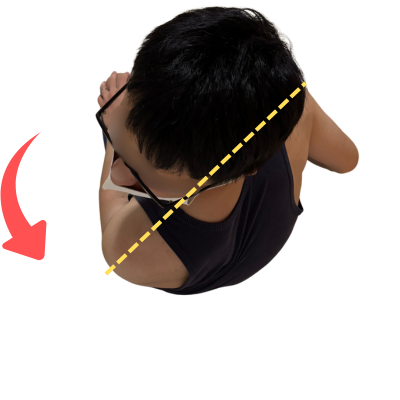

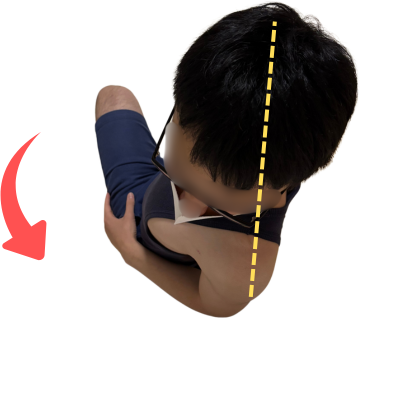

首だけをひねって後ろを向こうとすると、首に負担が集中します。

一方で、胸(胸椎)ごと体が回ると、首への負担が分散されやすくなります。

・左図では首の動きが主

・右図は首と胸が一緒に動けている

右図では胸が捻れたことによって、首の負担を軽減出来る場合があります。

つまり後ろを向く際に、胸の骨が動いているかが重要になります。

実際に体の動きをチェック!

一度、座った状態で体を左右にひねってみてください。

・左右でひねりやすさに差はありませんか?

・首だけ動いて、胸はあまり動いていませんか?

運転の習慣がある方は、

特定の方向(たとえば左)だけひねりやすく、反対側が硬くなっていることもあります。

首に痛みが出ている方は、左側に体をひねりにくくなっているかも知れません。

胸の動きが少ないと、

その分だけ首が頑張って動くことになり、負担が増えやすくなります。

首の痛みをやわらげるために|自宅でできる簡単ストレッチ

先ほど行った「体をひねる動き」自体が、実はとても良い練習になります。

普段あまり体を捻じることは少ないですよね。

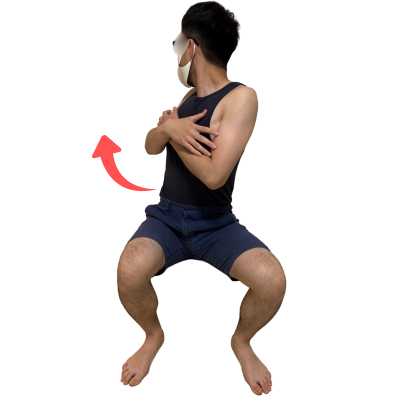

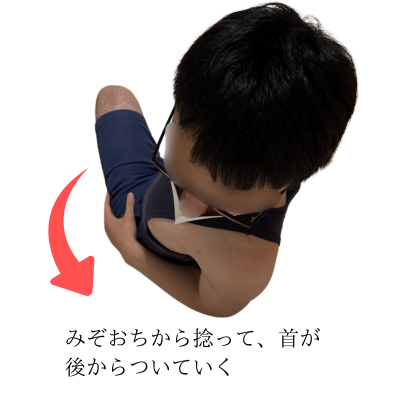

ポイントは、

- 無理のない範囲で背すじを少し起こす

- 首ではなく、みぞおち(胸の中心)から体をひねるイメージを持つ

ことです。

ありがち!?ケアする時の姿勢に注意

ケアをする時に猫背のまま体をひねらないようにしましょう。

猫背のままだと胸の骨が動きにくくなり、

ひねっているつもりでも首だけが動いてしまうことがあります。

背筋を出来るだけ起こして、みぞおちを意識して体をひねることで、

胸の動きが出やすくなり、首への負担が軽くなる方が多いです。

重要なのはみぞおちからひねることです。

首は「後からついてくる」くらいの感覚で十分です。

やり方の目安

- 息を吐きながら、ゆっくり体をひねる

- 痛みの出ない範囲で行う

- 1回あたり数回、1日1~3回程度から

早く動かしたり、回数を多くしすぎると、筋肉に負担がかかることがあります。

「気持ちいい」「少し伸びる」くらいで止めるのがコツです。

まとめ

運転中の首の痛みは、

首だけの問題ではなく、胸や姿勢の影響を受けていることがあります。

後ろを振り向くときに胸があまり動かず、

首だけで頑張っていると、負担がたまりやすくなります。

無理のない範囲で体をひねり、

胸の動きを引き出してあげることで、首の負担が軽くなる可能性があります。

少しずつ、ご自身のペースで試してみてください。

🍀体の仕組みから不調を読み解く note 記事はこちら

痛みや不調って、

『これって大丈夫なのかな…』と不安になったり、

『とりあえず我慢しておこうか…』となりやすいですよね。

それでも…もう少し詳しく知って、自分でケアできるようになりたい!

という方のために、ただの知識ではなく“納得できる理解”を目指した note 記事

をまとめています。

無理なく取り入れられるヒントを中心に書いていますので、

よければ、こちらもチェックしてみてください👇

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 首が反れない原因とは?自宅でできる改善方法を理学療法士が解説

首を後ろに反らすと痛む方には、筋の緊張や姿勢のクセが関係していることがあります。この記事では、可動域の改善に向けたセルフケアをやさしく解説しています。

✅ 「体が硬い…」そのままで大丈夫?理学療法士がリスクと対策を解説

身体の柔軟性が低下すると、運転時の視線移動や動作にも支障が出ることがあります。この記事では、体が硬いことによるリスクとその改善策を紹介しています。

以下の記事は少し専門的な内容ですが、参考になるかもしれません。

✅ 肩から指にかけての痛みはなぜ起こる?見逃してはいけない原因を理学療法士が解説【CASE15】

運転動作中に首から腕にかけて痛みやしびれを感じる場合、神経・筋の評価が重要になります。この記事では、関連部位の評価ポイントと注意すべき疾患について詳しく解説しています。

最後に(免責)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を参考にされる際は、決して無理をせず、痛みのない範囲で取り入れていただければ幸いです。

なお、疾患・既往歴・身体的な特徴は一人ひとり異なります。

そのため、本記事の内容がすべての方にとって効果的であるとは限らず、改善や予防を保証するものではありません。

また、当サイトの情報を参考にされたことで生じた損害等について、当方では責任を負いかねますことをご了承ください。

それらを踏まえたうえで、ご自身の判断で無理のない範囲で活用していただければと思います。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント