昨日寝た時右手が冷えて、寝れなかったわ

あと右胸が少し重たくて、息がしにくいのよね

え、大丈夫ですか?

念の為病院に、行ったほうが良いんじゃないですか?

でも右胸が少し重だるい程度だから

それでも息がしにくいのはおかしいね

評価してみようか!

「息がしにくい…」と、突然訴えられたことはありませんか?

驚くような場面ですが、上肢の冷えや胸部の筋緊張が関与しているケースもあります。

呼吸に関わる筋の評価や姿勢調整など、理学療法士にもできる対応は少なくありません。

本記事では、胸の息苦しさと上肢の冷えを訴えるケースに対して、評価とアプローチの視点を解説します。

息苦しさの症状を具体的に確認する

呼吸機能テストで病態を把握する

息苦しさの原因を仮説立てする

息苦しさの症状を具体的に確認する

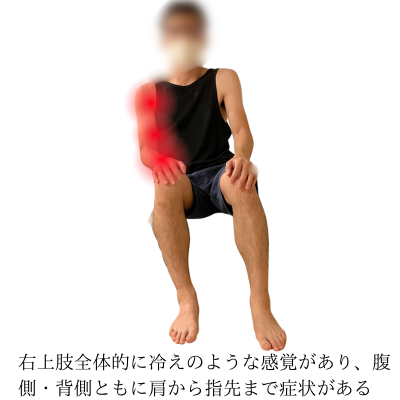

ハナさんの症状

冷えが右肩〜指先に腹側・背側に生じる

右胸〜右脇腹に疼痛・重だるい感覚があり、呼吸がしにくい

左胸と比較し、右胸では深く呼吸する事ができません。

吸うと疼痛で呼吸が浅くなります。

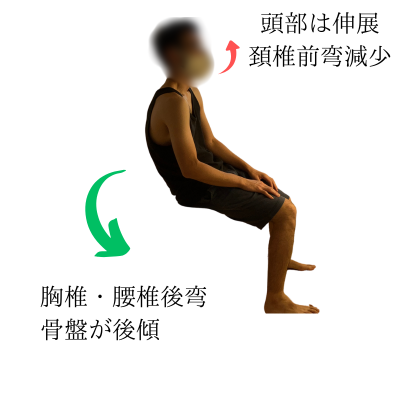

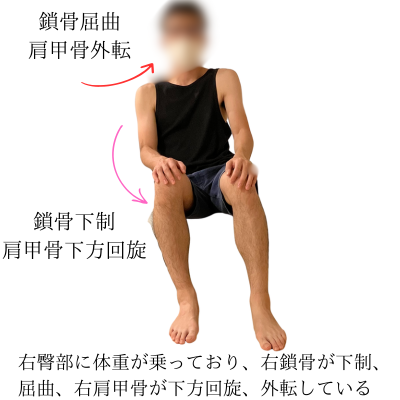

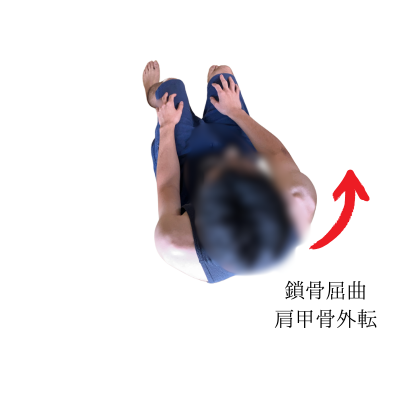

姿勢を確認する

呼吸機能テストで病態を把握する

上肢を他動で90度挙上すると、右胸の違和感・疼痛が強まります。

下げると緩和するとのこと。

林らは上肢挙上時に肩から上肢にかけての疼痛が特徴的である。小胸筋が攣縮状態にある場合,上肢挙上に伴う神経・血管の圧迫が強く加わり、疼痛が出現する。¹⁾と述べている。

上記の知見に併せ、小胸筋を触診すると圧痛、胸の重だるさが増しました。

小胸筋は呼吸補助筋としての機能も持ち合わせており、今回の息苦しさに関与していると考えました。

上肢を挙上すると症状が強まる

小胸筋を触診すると症状が強まる

1)林典雄.改訂第2版運動療法のための機能解剖学的触診技術. 青木隆明(監修),株式会社メディカルビュー社,2012,215-216.

息苦しさの原因を仮説立てする

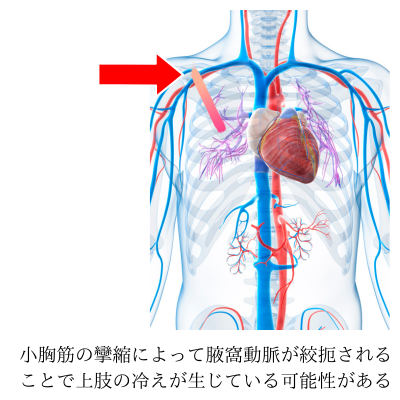

今回の訴えに関して小胸筋の関与が疑われました。

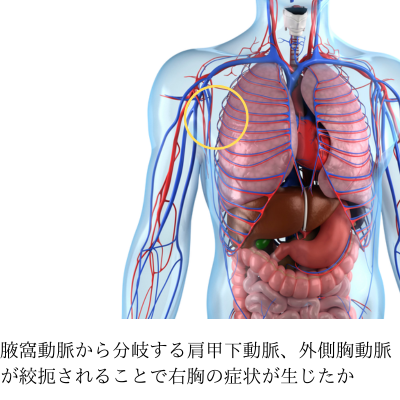

小胸筋深部には、腋窩動脈及び静脈・腕神経叢が通過しています。

小胸筋の攣縮により、腋窩動脈が絞扼されると上肢の冷えが生じます。

また腋窩動脈が絞扼されることによって、肩甲下動脈・外側胸動脈の血流も制限されます。

肩甲下動脈は分岐し、肩甲回旋動脈と胸背動脈に分かれます。

前者は小円筋・棘下筋、後者は広背筋・大円筋に分布しています。

外側胸動脈は前鋸筋・大胸筋・小胸筋に分布しています。

これらの血流が絞扼されることで、右胸~脇腹に重だるい違和感と、吸気時の疼痛が生じていたと考えられます。

腋窩動脈の絞扼で右上肢が冷える

腋窩動脈の絞扼で違和感・疼痛が生じる

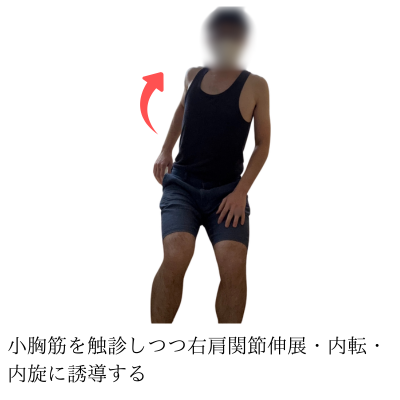

小胸筋を触知し疼痛が強まらない範囲で、上肢を伸展・内転・内旋へ誘導していきます。

肩甲骨を下方回旋・前傾方向に誘導し、小胸筋を短縮位にできます。

続いて疼痛が強まらない範囲で、上肢を屈曲・外転・外旋方向へ誘導していきます。

この動作を繰り返し、小胸筋の短縮・伸張を反復して攣縮を改善させます。

治療を開始してから、触診部位から脈打つ感覚が出ました。

同時にハナさんも右手・右胸が温かくなってきたとの発言があり継続しました。

その後深く呼吸をしても、疼痛・違和感が生じないとの事で治療を終了しました。

自主訓練

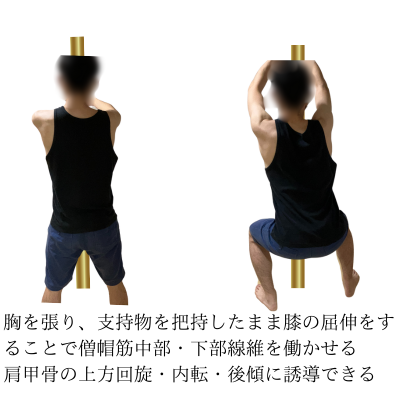

小胸筋の柔軟性と攣縮を、抑制する為の自主訓練として、自宅内の手すりで、肩を挙上したままのスクワットを提案しました。

柔軟性と攣縮の予防の為、スクワットは一度に何回もしてもらうのではなく、適宜気づいた時に数回してもらうように提案しました。

1週間後、寝る際の右手の冷えと、胸の違和感・疼痛が改善した事を確認しました。

その為自主訓練を継続してもらうようにお願いしました。

まとめ

今回は上肢の冷えと、胸の息苦しさを訴える方への対応を解説しました。

治療の手順は以下の通りとなります。

息苦しさの症状を具体的に確認する

呼吸機能テストで病態を把握する

息苦しさの原因を仮説立てする

冷え性の方は多いので、見落としてしまいそうになりますが、血管の絞扼によって冷えや息苦しさが生じる事があります。

疾患によるものもありますので全てとは言えませんが、セラピストによる知識・技術が役に立つ場面もあります。

今回のように突然症状が出た方に関しては、不安・恐怖感を感じます。

理由が分かるだけでも非常に安心されますので、筆者自身も見落とさないように注意していきたいなと考えます。

おすすめ書籍

今回、小胸筋の攣縮によって上肢の冷えや胸の息苦しさが見られましたが、こうした症状の背景にはさまざまな要因が関与することがあります。

一般的には胸郭出口症候群に分類されることが多いですが、実際には血管系・神経系の問題など、多岐にわたる知識と評価技術が求められます。

筆者自身も、「理屈はわかっているけれど治療の引き出しが少ない」「効果が思うように出せない」と感じた経験がありました。

そうした中で臨床のヒントになった一冊をご紹介します👇

肩関節疾患について、概要から評価・治療までが体系的にまとめられており、私自身も繰り返し読み返しながら理解を深めました。

ご自身の臨床と照らし合わせながら読み進めることで、これまでの学びがつながっていく感覚が得られるかもしれません。

関心のある方は、ぜひ一度ご覧になってみてください。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

呼吸がしづらいと感じる場合、姿勢や筋肉の働きが影響していることがあります。以下の記事もあわせて、呼吸と姿勢の関係を見直してみましょう。

✅ 食事中にむせるのはなぜ?理学療法士が原因と改善ポイントを解説【CASE22】

✅ 肩から指にかけての痛みはなぜ起こる?見逃してはいけない原因を理学療法士が解説【CASE15】

✅ 腰が痛いのは歳のせい?理学療法士が姿勢から読み解く原因と改善策を解説【CASE7】

最後に

この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに、紹介した評価・治療が適応できるか、判断して頂いたうえで、使用して頂ければ幸いです。

患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。

そのため、今回ご紹介した治療は、万人に対して、再現性を担保できるものではありません。

それらを踏まえた上で、参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。(koturiha_y.t)

コメント