うーん

どうかしましたか?

毎日太ももの内側が痙攣して、

夜眠れないんだ

夜眠れないのは問題だね

しっかり評価してみよう

夜間に足がつったり、痙攣が起きて目が覚めてしまうと、睡眠の質が大きく低下します。

十分に休めない状態が続くと、倦怠感や集中力の低下だけでなく、ふらつきや転倒リスクにもつながる可能性があります。

特に「毎晩のように起こる」「原因が分からない」といった状況では、不安感も強くなりやすく、生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼします。

今回は、夜間に太ももの内側が痙攣し、眠れなくなってしまったケースについて、理学療法士の視点から評価と対応の考え方を整理します。

今回のケース概要(夜間の大腿内側の痙攣様症状)

タケシさんの訴え

「毎日、夜になると太ももの内側が痙攣して、眠れない」

既往歴として、頚髄の不全損傷があり、上肢・下肢ともにしびれを自覚されています。

ブルンストロームステージは、上肢Ⅳ・下肢Ⅳ・手指Ⅴでした。

痙攣が起きている部位と症状の特徴を整理する

痙攣が生じている部位と頻度

痙攣は右大腿内側(内転筋群)に出現しており、

多いときには夜間に4〜5回生じていました。

いわゆる「こむら返り」に似た感覚で、突然強い収縮と痛みが出るとのことでした。

日常的に感じているしびれとは異なる感覚である点も、

本人から明確に聞き取ることができました。

左右差・圧痛・こむら返り様症状の有無

左右を比較すると、内転筋群の筋緊張には明らかな差があり、

右側の内転筋群に圧痛が認められました。

寝ている姿勢と筋緊張の関係を評価する

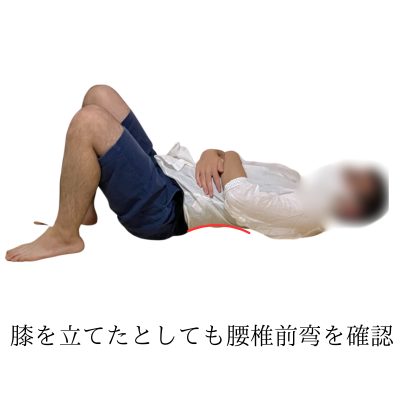

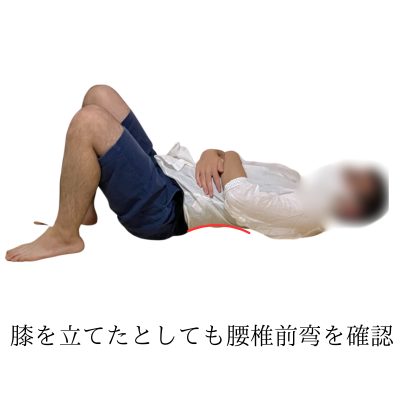

背臥位姿勢の特徴(腰椎前弯・骨盤前傾)

背臥位を確認すると、

- 腰椎前弯が強く

- 腰背部の筋緊張が亢進

している状態でした。

この姿勢では、腹直筋の収縮が得られにくくなります。

腹直筋は剣状突起から恥骨結合に付着しており、

日常的に腰椎前弯・骨盤前傾が強い姿勢では、常に伸張された状態になります。

寝ているときの姿勢と筋緊張の関係を確認する

腹直筋・殿筋群の活動低下と内転筋群への影響

筋は引き伸ばされるほど、十分な張力を発揮しにくくなるとされています。

その結果、腹直筋の筋力・筋緊張が低下しやすくなります。

竹井らは筋は引き伸ばされるほどアクチンフィラメントに接するミオシンフィラメントの頭部の数が少なくなり発揮できる筋力が弱くなってしまうと述べています。¹⁾

さらに、腰椎前弯・骨盤前傾が強まることで、

大殿筋・中殿筋の活動も低下しやすくなると考えられています。²,³⁾

更に緊張が低下した大殿筋・中殿筋に対して

大腿筋膜張筋・内転筋群は筋緊張が亢進すると考えられています。³⁾

本症例では腰背部の緊張が亢進していました。

その結果、腰椎前弯・骨盤前傾が強まることで、腹直筋・大殿筋・中殿筋の活動が低下し、

代償的に内転筋群の筋緊張が亢進し痙攣していると仮説を立てました。

また常時内転筋群の筋緊張が亢進する為、循環の悪化に繋がり圧痛も生じたと考えます。

引用文献

1)竹井仁.正しく理想的な姿勢を取り戻す 姿勢の教科書.ナツメ社.2015,82-100.

2)Phil page・Clare C.Frank・Robert Lardner.ヤンダアプローチ マッスルインバランスに対する評価と治療.小倉秀子(監訳) 三輪書店.2020,P45-59.

3)Philipp Richter・Eric Hebgen.手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖.森岡望(監修)産調出版株式会社.2009,P67-71.

姿勢と筋緊張から考えた痙攣出現の仮説

問題点

- 腰椎前弯・骨盤前傾が強い

- 腹直筋・殿筋群の活動が低下

- 内転筋群が代償的に緊張

- 循環不全も重なり、夜間に痙攣が出現

このような流れが考えられました。

太ももの筋緊張を緩和するためのアプローチ

骨盤後傾・腰椎後弯を促す関わり

内転筋群の緊張が姿勢由来である可能性を踏まえ、

まず骨盤後傾・腰椎後弯を促すことを目標としました。

背臥位で膝を立てられれば、腰部へのストレッチとして効果的ですが、

タケシさんは自力での保持が困難でした。

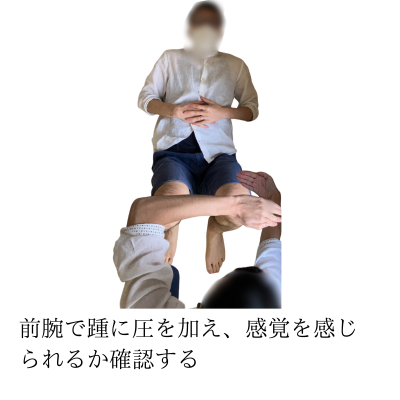

そのため介助下で膝を立て、セラピストの前腕で踵に圧をかけていきました。

タケシさんに踵に圧を感じてもらいながら、圧をキープします。

そこからセラピストの手を腰の下にあてがいます。

本症例では腰部に容易に手が入ったため、腰椎にあてがいました。

口頭指示で腰でベッド(または手)を潰すように促しました。

その動作により腰椎後弯、骨盤後傾に誘導できます。

この時に下腹部に収縮が感じられればより良いです。

タケシさんは下腹部の収縮を、感じることができました。

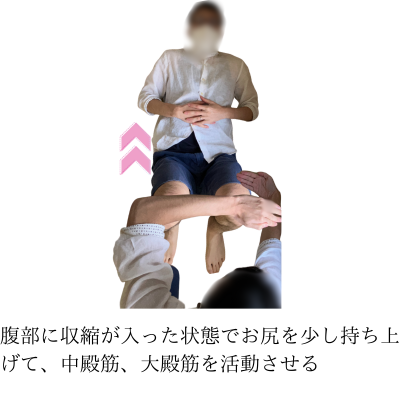

腹部・殿筋群の活動を引き出す工夫

下腹部に収縮感が得られた後、

その収縮を保ったままお尻を少しだけ持ち上げる動作を行いました。

持ち上げすぎると腰椎前弯が強まるため、

必ず骨盤後傾・腰椎後弯を確認しながら実施します。

これにより、

腹部・殿筋群の活動を引き出すことを狙いました。

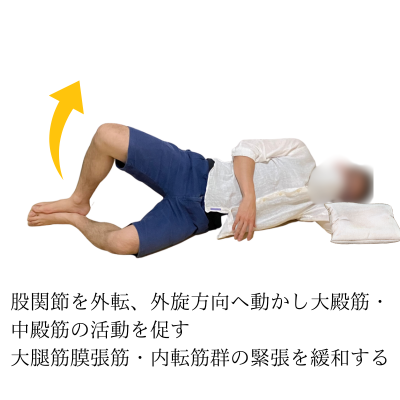

側臥位での殿筋促通と内転筋緊張への配慮

続いて側臥位で、クラム動作を用いて殿筋群の促通を行いました。

殿筋群の活動を高めることで、

相反抑制の観点から内転筋群の緊張緩和が期待できます。

初回は疲労感が強く、

無理のない範囲で各5回程度としました。

建内らは大腿筋膜張筋に対して殿筋群の活動を高めたい場合は

クラムや股関節伸展・外旋運動などが効果的であると述べています。⁴⁾

クラムにより相反抑制による、内転筋群の緊張緩和を期待しました。

介入後の変化と経過の確認

痙攣頻度・睡眠状況の変化

本症例では1週間後に再訪問すると、

夜間の痙攣が無いか、あっても1回と明らかに減少していました。

完全に消失したわけではありませんが、

「以前より眠れる日が増えた」との発言が聞かれました。

無理のない継続と経過観察の重要性

症状には日による波もあるため、

引き続き無理のない範囲での継続と、経過観察を行う方針としました。

引用文献

4)建内宏重.股関節〜強調と分散から捉える.ヒューマン・プレス.2020,78-80.

まとめ|夜間の太ももの痙攣をどう捉えるか

本症例は、夜間に大腿内側へ痙攣が生じていたケースです。

今回のケアの流れは以下の通りです。

- 夜間に右大腿内側の痙攣が頻発し、圧痛と左右差を伴う内転筋群の過緊張を確認した。

- 背臥位で腰椎前弯・骨盤前傾が強く、腹直筋・殿筋群の活動低下がみられた。

- 姿勢由来の代償として内転筋群の緊張亢進が生じ、夜間の痙攣につながっていると仮説立てた。

- 骨盤後傾・腰椎後弯を促し、腹部と殿筋群の活動を引き出す介入を行った。

- クラム動作などで殿筋群を促通した結果、痙攣頻度が減少し睡眠状況が改善した。

姿勢と筋バランスが症状に影響する可能性

夜間の筋痙攣は、

必ずしも局所の問題だけでなく、

日常の姿勢や筋バランスの崩れが関与している場合があります。

痙攣症状に対する理学療法士としての視点

今回のケースでは、

- 腰椎前弯・骨盤前傾

- 殿筋群の活動低下

- 内転筋群の代償的緊張

といった連鎖が、症状に影響している可能性が考えられました。

痙攣という症状だけに目を向けるのではなく、

姿勢・筋活動・生活状況を含めて評価することの大切さを改めて感じたケースでした。

本記事が、同様の悩みを抱える方や、臨床で関わる方の参考になれば幸いです。

おすすめ書籍

今回、痙攣の原因について仮説を立てる際に参考になった一冊がありますのでご紹介します。

以前から気になっていた本でしたが、実際に読んでみると、これまで漠然と感じていた臨床の感覚が整理されていくように感じました。

特に、筋肉間の交差的なつながりに関する記述は、臨床のヒントとして非常に興味深く、今回の記事でも引用させていただいています。

筆者自身、大いに学びがあったと感じた一冊ですので、同じような課題を感じている方にはチェックしてみる価値があるかもしれません。

▼書籍リンクはこちら

※本記事で紹介した書籍は、筆者の個人的な感想・経験に基づくものであり、すべての方に同様の理解や効果を保証するものではありません。

🍀もっと深く学びたい方へ

臨床では「どこを見るか」「どう考えるか」で結果の見え方が大きく変わります。

note の CASEシリーズでは、

“評価の順序” “動作分析のポイント” “仮説が揺れた瞬間” を、実際の症例をもとに整理しています。

もし、

「動作分析の深め方を知りたい」

「先輩がどう考えているのかを知りたい」

という方は、ぜひチェックしてみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

夜間の筋痙攣や体のこわばりは、日常の姿勢や筋緊張にも影響を受けています。

もし似たような症状や違和感を感じる場合は、こちらの記事も参考にしてみてください!

✅ 寝ているとき足が重たいのはなぜ?理学療法士が原因と動きやすくなる方法を紹介【CASE11】

✅ 前かがみ姿勢で腰痛が出る?お皿洗い時に注目すべきポイントを理学療法士が解説【CASE19】

✅ 立つと太ももが痛いのはなぜ?理学療法士が原因とリハビリ法を紹介【CASE1】

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント