痛いわぁ、、

どうしましたか?

立ったり、歩いたりすると足の趾の魚の目が痛いの

魚の目ですか!僕もできた事あるけど、痛いですよね

なんでできるの?

なんででしょうか、、

魚の目って意外と、分からない事が多いよね!

一緒に調べてみようか!

「魚の目」と聞いて、ピンとくる方は多いのではないでしょうか。

筆者自身も一度経験がありますが、立つのも歩くのもつらく、本当に困った記憶があります。

治療や薬で一度よくなっても、しばらくするとまた同じ場所にできてしまう…。

そんなお悩みを、リハビリの現場でもよく耳にします。

今回は、足の趾(あしのゆび)に魚の目が繰り返しできてしまう理由と、

日常で気をつけたいポイントについて、理学療法士の視点からわかりやすく解説します。

なぜ魚の目ができる?繰り返す原因と足の負担のしくみ

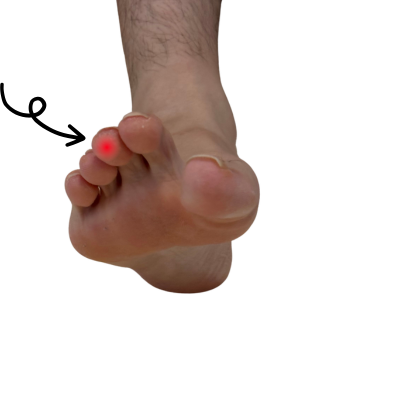

まず、なぜ足の趾に魚の目ができてしまうのでしょうか。

一般的には、同じ場所に繰り返し摩擦や圧迫が加わることが原因とされています。

合わない靴を履いている場合などは、比較的イメージしやすいですよね。

一方で、

「靴は変えていないのに…」

「特に思い当たる原因がない…」

という方も少なくありません。

そのような場合、足の裏の筋肉の働きが弱くなっていることが、

魚の目ができやすくなる一因になっていることがあります。

ここでよく聞くのが、「扁平足(へんぺいそく)」という言葉です。

扁平足とは、足の土踏まずが潰れて低くなった状態を指します。

土踏まずがうまく保たれなくなると、足全体のバランスが崩れやすくなり、

足首や膝にまで負担が及ぶことがあります。

以下の図ように土踏まずが潰れると、膝が内側に入りやすくなります。

土踏まずがつぶれやすい状態では、

体は無意識に足の指を曲げて踏ん張ることでバランスを取ろうとします。

指を曲げることで、土踏まずを引き上げ、

足首や膝を安定させようとする働きが起こるのです。

これにより足首、膝を守りつつ安定させる事ができます。

しかし、立ち上がりや歩行といった体重がかかる動作のたびに指先で踏ん張る状態が続くと、

指先に負担が集中しやすくなります。

このような状態が続くことで、

足の趾に魚の目ができやすくなるケースもあります。

自宅でできる扁平足対策|足裏のアーチを意識した簡単な体操

では、足の裏の筋肉をどのように意識すればよいのでしょうか。

ここでは、自宅で簡単にできる体操を一つご紹介します。

- 裸足になります

- かかと同士をつけた状態を保ちます

- かかとを浮かせるように持ち上げます

このとき、

- かかと同士が離れないこと

- 親指の付け根(母趾球)と小指の付け根(小趾球)が床についていること

を意識してみてください。

この動きによって、土踏まずを支える筋肉に刺激が入りやすくなります。

最初は数回程度で構いません。

無理のない範囲で、少しずつ回数を増やしてみてください。

⚠ 注意点

すでに魚の目があり、痛みが強い場合は無理に行わないでください。

魚の目がある場合は、まず治療を優先することが大切です。

また、痛みが続く場合や悪化する場合は、

皮膚科や整形外科などの医療機関を受診することをおすすめします。

ここで紹介した体操は、あくまで予防を目的としたものです。

痛みを我慢して行うことで、かえって負担が増えることもあるためご注意ください。

まとめ

今回は、足の趾に魚の目ができやすくなる原因として、

扁平足による足のバランスの崩れや、指先への負担についてお話ししました。

土踏まずを支える筋肉の働きが弱くなると、

足の指に負担が集中しやすくなり、トラブルにつながることもあります。

「もしかして自分も当てはまるかも…」と感じた方は、

無理のない範囲で、今回ご紹介した体操を生活の中に取り入れてみてください。

少しの意識が、足への負担を減らすきっかけになるかもしれません。

🍀体の仕組みから不調を読み解く note 記事はこちら

痛みや不調って、

『これって大丈夫なのかな…』と不安になったり、

『とりあえず我慢しておこうか…』となりやすいですよね。

それでも…もう少し詳しく知って、自分でケアできるようになりたい!

という方のために、ただの知識ではなく“納得できる理解”を目指した note 記事

をまとめています。

無理なく取り入れられるヒントを中心に書いていますので、

よければ、こちらもチェックしてみてください👇

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 体が硬い…そのままで大丈夫?理学療法士がリスクと対策を解説

柔軟性の低下や姿勢の崩れが繰り返しの負荷を生み、手指や足趾など特定部位にトラブルを起こすことも。全身のバランスを見直すヒントになる記事です。

✅ ものを持ち上げると腰が痛い…原因と体にやさしい動き方をわかりやすく解説

不良姿勢や動作の癖は、身体の一部に負担を集中させやすく、魚の目ができる原因のひとつになります。日常動作を見直したい方におすすめです。

以下の記事は少し専門的な内容ですが、参考になるかもしれません。

✅ 歩くと右足が出しにくいのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE5】

荷重のかかり方や立ち方に左右差があると、手や足に繰り返し負担がかかりやすくなります。立位・歩行のアライメントを評価する視点が得られる記事です。

最後に(免責)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を参考にされる際は、決して無理をせず、痛みのない範囲で取り入れていただければ幸いです。

なお、疾患・既往歴・身体的な特徴は一人ひとり異なります。

そのため、本記事の内容がすべての方にとって効果的であるとは限らず、改善や予防を保証するものではありません。

また、当サイトの情報を参考にされたことで生じた損害等について、当方では責任を負いかねますことをご了承ください。

それらを踏まえたうえで、ご自身の判断で無理のない範囲で活用していただければと思います。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント