肘を伸ばそうとすると、肩が痛いです。

どうなってるんでしょう?

肘ではなく肩が痛いんですか?

そんな時は日常の動きを、確認してみると良いかも!

脳卒中の方で「肩の痛み」が問題となることは少なくありません。

しかし、痛みの原因が肩そのものではなく、

肘や体幹の使い方、歩行中の体重移動に隠れているケースもあります。

特に

「肘を伸ばすと肩が痛い」

という症状は見逃されやすく、原因を取り違えるとケアがうまくいかないこともあります。

今回は、肘を伸ばすと肩に疼痛が出るケースについて、

原因の考え方と、安全な範囲で行えるケアの工夫をまとめました。

まず確認したいこと|痛みの部位と背景を整理する

患者さんの既往歴と症状の特徴

タケシさんの背景(観察した情報)

- 左視床出血の既往

- 右片麻痺(感覚低下・しびれあり)

- ブルンストロームステージ:上肢Ⅴ / 手指Ⅴ / 下肢Ⅴ

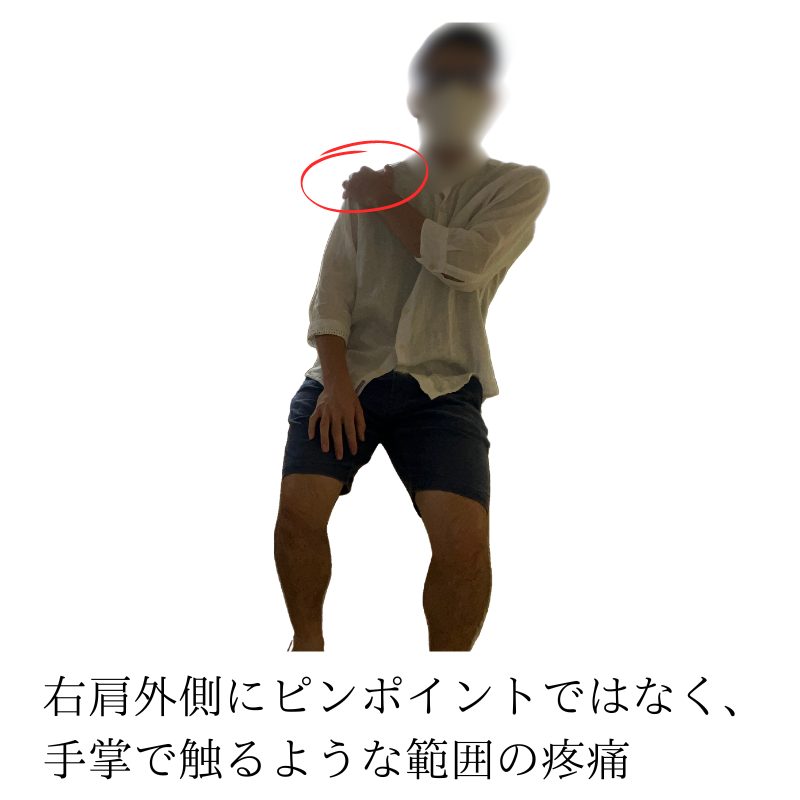

- 座位で右肘を伸ばすと肩外側に痛み(VAS8)

- 肘の屈曲時にも軽い痛み(VAS4)

日常生活動作でのクセを確認する

観察したところ、

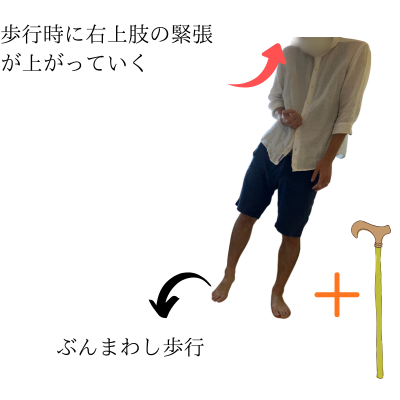

- 杖歩行時に右肘が常に屈曲

- 右下肢振り出しの際、右肘の緊張が強まる

- ぶん回し歩行がみられる

タケシさんは排泄・整容・入浴の際に杖で移動します。

右上肢が「いつも緊張している状態」が、疼痛の背景にあると考えられました。

肘の動きで肩が痛むのはなぜ?|原因を考える視点

肘の緊張と肩への負担の関係

肘の屈伸だけで肩に痛みが出る場合、

上腕二頭筋(特に腱部・関節唇)への負荷が関連することがあります。

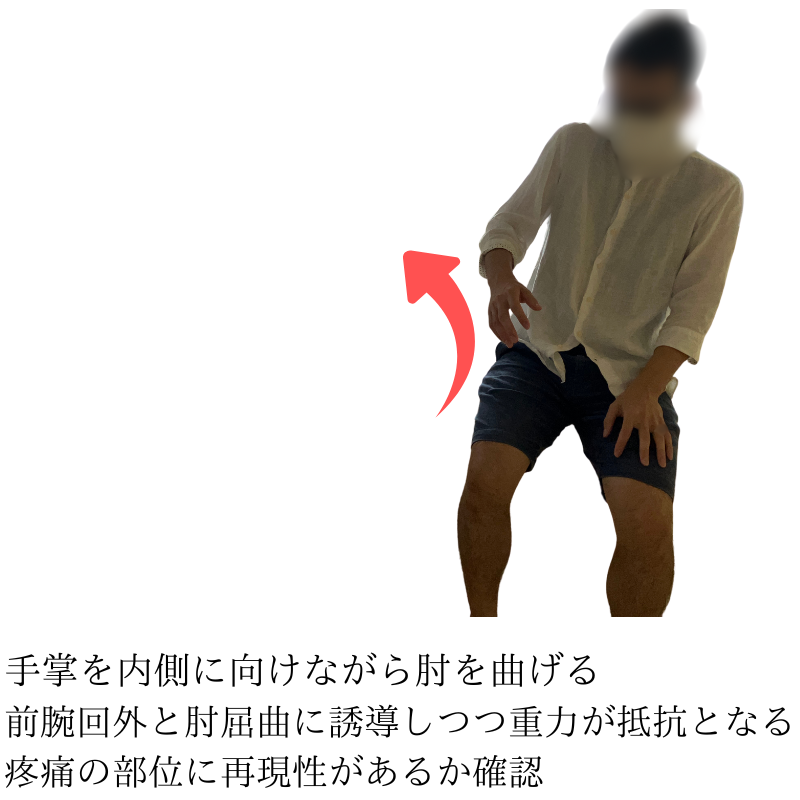

痛みが強く、一般的なヤーガソンテスト姿勢は困難だったため、

代替評価を実施しました。

まず膝に手をつきます。

続いて回外するようにしながら肘を屈曲します。

この時重力が生じる為、抵抗の代わりになります。

正確なテストの肢位・方法ではありませんが、要素を含める事ができます。

似た痛みが再現し、

上腕二頭筋腱の負担が疑われる状況でした。

上腕二頭筋に負担がかかって、

起始部の関節唇に疼痛が出たと!

本当はテストを忠実にしたいけど、できない事もある

臨床では相手にマッチさせたやり方で工夫しよう

歩行中の“右肘の過剰屈曲”が肩に与える影響

右肘の屈曲が強まる → 上腕二頭筋が緊張 → 肩前面〜外側に負荷

という流れが推察されました。

加えて、

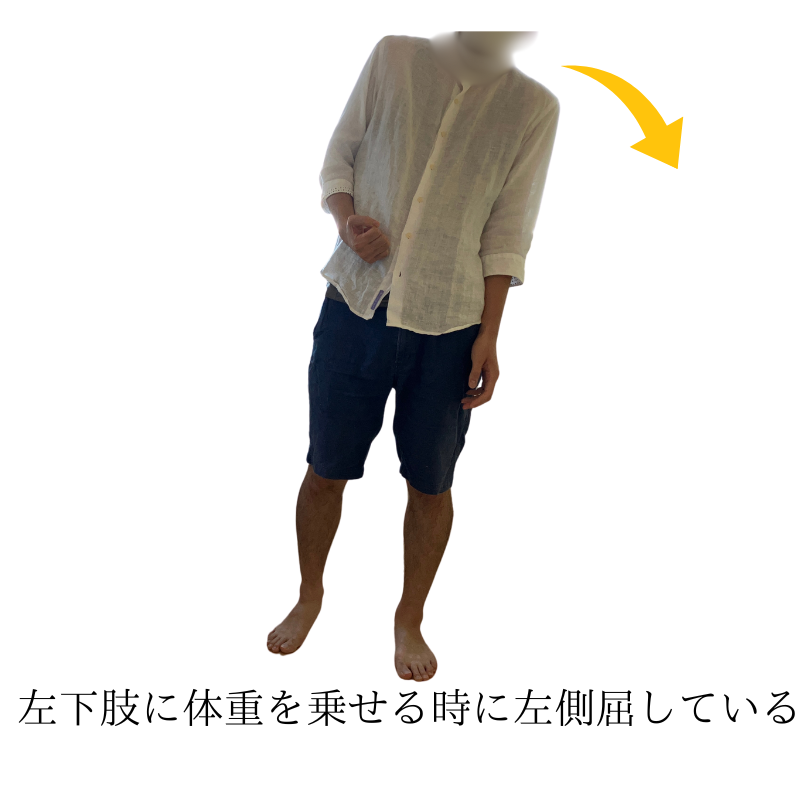

- 左下肢に体重が乗りきらない

- 右下肢を努力的にぶん回して振り出している

この動作のクセも、右上肢緊張につながっていました。

痛みの背景にある動作の問題を探る

なぜ右肘が過剰に屈曲するのか

右下肢に体重が残ったままだと、

遊脚をつくるために「努力的な振り出し」が必要になります。

その結果

右上肢の屈曲で代償しながらバランスをとる → 肩への負担増

という流れが起こると考えました。

体重移動の偏りが肩の緊張を生むメカニズム

本来、

体重が左に移る → 右下肢が軽くなる → 自然に振り出せる

という流れが理想です。

しかしタケシさんは左に体重が乗らず、

右に体重が残り続けていました。

この偏りが肘・肩の過緊張につながっていた可能性があります。

その為右下肢を振り出す際に、

左下肢への体重移動を円滑にする事が重要と考えました。

これは肩周辺の筋肉をほぐしても、良くならないですね

そうだね

肩に疼痛が出ているけど、原因じゃないかも

肩に負担をかけないためのケアの考え方

問題点として

・上腕二頭筋の過緊張により、肘の屈伸時に肩痛が生じている可能性がある

・左下肢に十分に重心が移動できず、右上肢の緊張が亢進している可能性がある

上記の問題点を踏まえて、

歩行時に左下肢への重心移動を促し、ぶんまわしを抑制していきます。

抑制することで、右上肢の緊張を緩和していくケアを提案していきます。

非麻痺側に体重を乗せるときの環境設定

「左に体重を乗せてください」と伝えると、

タケシさんは体幹が左に大きく側屈してしまいました。

身体傾いていてます!?全然気づかなかった

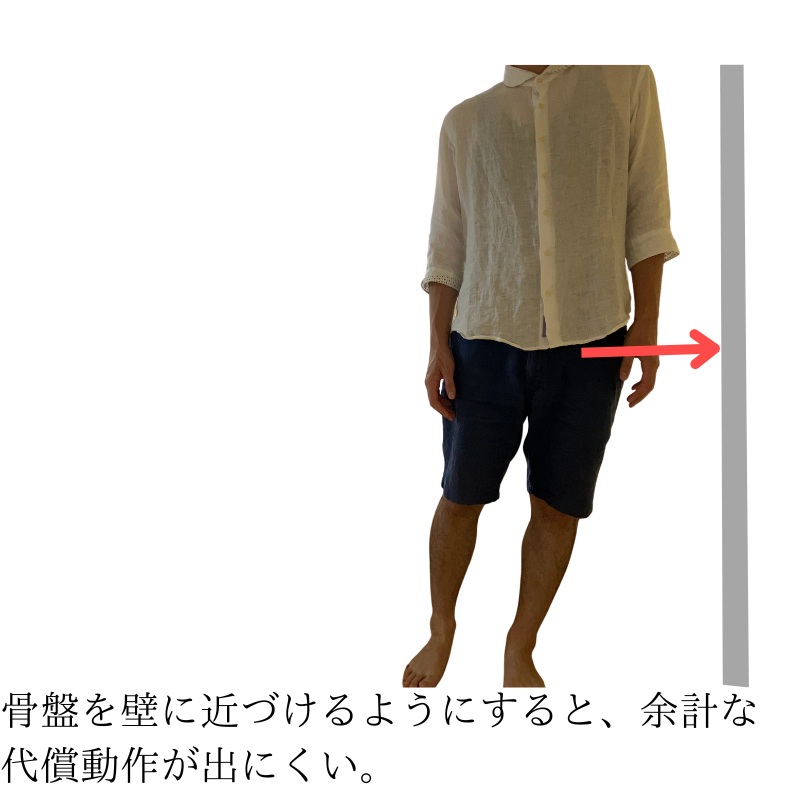

そこで

- 壁に骨盤を近づける

- 手すりを活用する

といった“目標物”を設定することで、

代償の少ない体重移動を誘導しました。

※動作を分かりやすくする為、体幹を介助し口頭指示を行う場合もあります。

右下肢が軽くなる感覚をつかむ理由

左に適切に荷重できると、

右側の

- 肘の屈曲が減る

- 肩まわりの緊張が緩む

- 右下肢が軽くなる

といった変化が起きやすくなります。

この「軽くなる瞬間」を感じられたことで、

肘の過緊張が少しずつ減少しました。

体重が乗る際に、右肘が伸展していること、

併せて右下肢が軽くなることをタケシさんに認識してもらいます。

「軽くなった、足が自然と曲がった、浮いている感じがする」

など人それぞれです。

タケシさんに、理解してもらう事が大事!

勝手に踵が浮いてきましたね

ここまで体重をかけると良いんですね

ステップ練習と歩行中の注意点

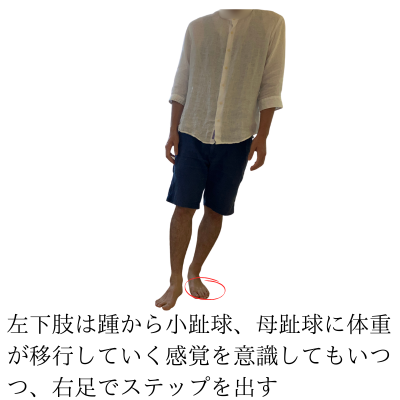

ステップに移行するときのコツ

右下肢が軽くなったら、

小さくステップして動作を確認します。

- 恐怖心が強ければ支持物を使用

- 無理に距離を歩かない

- 疲労しすぎないように短いセットで終了

負荷量の調整がとても重要

体重移動の練習は疲れやすいため、

初日は 1〜2回でも十分。

翌日に痛みが残らないよう配慮しながら進めました。

ステップでも肘が伸展していれば、歩行に移行します。

この時に軽くなったら、「右足を出してください!」の一言のみです。

沢山伝えると混乱しやすいので注意します。

2週間経過し、歩行中の上肢の緊張は緩みました。

肘を伸展した際の疼痛も改善しました。

タケシさんは、

左下肢への荷重が不十分な可能性があり、努力性の振り出しになっていました

その影響により上腕二頭筋に負担が集中し肩に疼痛が生じていた可能性がありました

上記のケアとして、左下肢で体重を支える認識を持ってもらうことを意識しました。

また体重移動によって右下肢が軽くなる感覚を養い、右下肢を楽に振り出すタイミングを掴んでもらいました。

以上のことで右肘の緊張が緩和し、疼痛が改善したと考えられます

今回のケースから学べるポイント

痛みの主因は必ずしも“痛い部分そのもの”とは限らない

肘を動かすと肩が痛む → 肩の問題

と考えがちですが、

実際には

体重移動の不良 → 肘の過緊張 → 肩の負担増加

という流れでした。

動作全体を見ることで解決につながることがある

歩行中の体重移動を整えることで

右上肢の緊張が緩和し、

肘伸展時の痛みも改善がみられました。

🩺 医療者・学生の方へ

転倒予防を考えるとき、「何をケアするか」よりも

「何から評価するか」で迷うことはありませんか?

現場で私が大切にしている

**転倒を遠ざけるための“評価の考え方”**

をnoteにまとめています。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

肩の痛みは、姿勢や関節の連動、肩甲帯の機能低下などが関係していることがあります。

以下の記事も参考に、評価とアプローチの視点を深めてみましょう。

✅ 肩から指にかけての痛みはなぜ起こる?見逃してはいけない原因を理学療法士が解説【CASE15】

✅ 上肢にしびれが出るのはなぜ?理学療法士が姿勢から見る原因と評価のポイントを解説【CASE9】

✅ 歩行時に肘が曲がるのはなぜ?動作の癖とその意味を理学療法士が解説(豆知識)

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント