うーん、足が重い、、

どうしたら、足が軽く動くようになるんだ?

えーと、足全体の筋力をつければいいのかな?

それもあるかもしれない

でも問題点絞らないと、混乱するよ

自宅で過ごす時間が長く、ベッドで横になっている時間が増えてくると、

“寝ているときの体の動かしやすさ”が生活の質に大きく影響します。

退院直後や、体力が落ちやすい時期の方では、

「座るのもつらい」「寝たまま足を動かしづらい」という声も多く聞かれます。

今回は、寝ているときに足が重くて動かしにくい方に向けて、

理学療法士として大切にしている“評価の視点”と“動作の工夫”をまとめます。

足が重く感じるのはなぜ?|まずは姿勢と動作を確認する

仰臥位での腰椎・骨盤の位置をチェックする

タケシさんの背景

- 頚椎不全損傷による四肢の麻痺

- 独居で、寝て過ごす時間が長い

- Brunnstrom Stage:上肢V、手指V、下肢Ⅳ

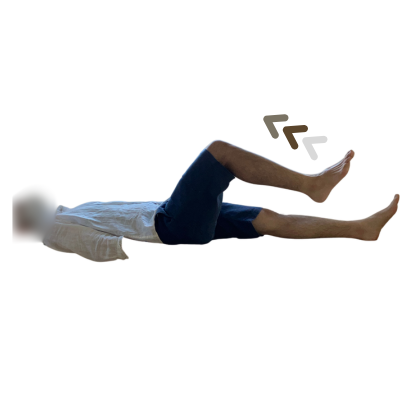

動作を確認すると、

両股関節を曲げようとした際に 下肢の重量感が強い ことが分かりました。

また仰向けで膝を立てても、

- 腰椎が前弯

- 骨盤が前傾

しており、股関節のつけ根に違和感が出ています。

これは股関節が動きづらい姿勢の代表的なパターンです。

股関節を曲げるときの“重たさ”が出る場面を把握する

股関節屈曲を行う際、必要なのは脚の筋力だけではありません。

体幹の安定性 が不足していると、下肢が重く感じやすくなります。

生活背景から見える“姿勢のクセ”

寝ている時間が長いと、

腰椎前弯・骨盤前傾の姿勢が固定化しやすく、

股関節まわりの筋が働きにくい状態が続きます。

寝ているときの足の動き|股関節と体幹のメカニズムを理解する

股関節屈曲には“体幹の安定”が欠かせない

腹直筋による十分な固定なしでは、股関節屈曲筋群の効率が悪く、骨盤は前傾する。過度の骨盤前傾は腰椎前彎を増強する

Neumann DA.筋骨格系のキネシオロジー.原著第2版,嶋田智明ほか(監訳),医歯薬出版,2012,534

上記の知見から、

腹部がしっかり固定されているほど、

股関節はスムーズに曲がります。

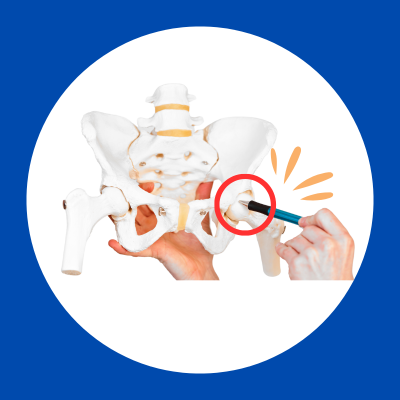

腰椎前弯・骨盤前傾が強いと足が重くなる理由

腰椎が前弯し、骨盤が前傾している状態では、

腹直筋が伸ばされて働きにくくなります。

結果として、

- 股関節が曲がりにくい

- 足が重く感じる

- つけ根が詰まるような感覚

につながることがあります。

股関節が動きやすい姿勢づくりの考え方

股関節を133°屈曲した際に屈曲寛骨大腿関節平均70°、腰椎の動き・骨盤の後傾の動きが63°であった

吉尾雅春.健常成人の股関節屈曲角度の構成について.理学療法学.2005,Vol32 No2.

上記の知見より、

股関節屈曲の際に「腰椎後弯+骨盤後傾」が重要であることが示されています。

つまり、

下肢を動かす際に、体幹がその動きに対応できているか確認すること が大切です。

観察した姿勢から読み解く“足の重さ”の背景

腹直筋・大殿筋が働きにくい姿勢になっていないか

骨盤が前傾する姿勢が続くと、

骨盤を後傾する作用を持つ腹直筋・大殿筋は引き伸ばされ、

筋力が発揮しにくくなります。

骨盤後傾ができないと股関節が動きづらくなる

タケシさんは骨盤後傾がほとんど出ておらず、

体幹の安定性が不足していました。

更に股関節屈曲筋(大腰筋・大腿直筋)は骨盤を前傾させる作用があるため、

余計に股関節が詰まったように感じやすかったと考えられます。

動きにくさを生む筋の長さ・緊張の変化

筋は引き伸ばされるほどアクチンフィラメントに接するミオシンフィラメントの頭部の数が少なくなり発揮できる筋力が弱くなってしまう

竹井仁.正しく理想的な姿勢を取り戻す 姿勢の教科書.ナツメ社.2015,82-100.

上記の知見から、

筋が伸張されすぎると、筋力を発揮しにくくなるとされています。

つまり、

姿勢のクセが筋の働きに影響して足を重くしている

という可能性がありました。

足の重さを軽減するためのケア

問題点

股関節屈曲時に腰椎が前弯・骨盤が前傾している

→腰椎・骨盤と動きが相反し、股関節の重量感に繋がっている可能性がある

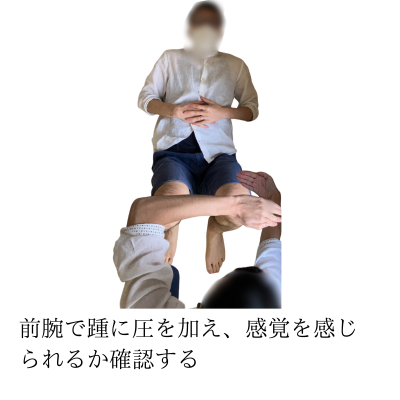

踵の圧を利用して体幹の安定性を高める

タケシさんは自力で膝を立てることが難しかったため、

介助で膝を立てた状態で踵に軽く圧を加え感じてもらいます。

踵に圧が入ると、

体幹の安定につながるケースがあります。

骨盤後傾を誘導し、股関節が動きやすい姿勢をつくる

踵の圧をセラピストの前腕でキープしながら、

もう片方の手を腰の下に当てがいます。

タケシさんの腰で手を軽く押すイメージで、

腰椎後弯・骨盤後傾へ誘導。

腹部の収縮が感じられれば腹直筋が働き、

股関節が動きやすくなる姿勢に近づきます。

お尻を少しだけ浮かせる“軽いブリッジ”で筋活動を引き出す

タケシさんは腹部に収縮を感じることが出来たので、

腹部の収縮を入れたままお尻を少しだけ持ち上げます。

大きく持ち上げず、

ほんの少しだけ 持ち上げるのがポイント。

骨盤後傾・腰椎後弯が保たれた状態で行うことで、

腹直筋・大殿筋が働きやすくなります。

大きく持ち上げすぎると、腰椎が前弯してくる場合があります。

必ず骨盤後傾し、腰椎後弯していくのを確認しながら少し浮かせます。

股関節屈曲を促すときは「膝をおへそへ」

股関節屈曲を促す際は、

「膝のお皿をおへそに近づけて」と具体的な部位を伝えると、

代償動作が入りにくくなる場合があります。

また背臥位で股関節を屈曲する際は、

足関節背屈運動を促しながら膝を屈曲すると、

腹部に収縮が入り腰椎前弯・骨盤前傾を抑制出来ることがあります。

本症例では、「足が軽くなった」とご本人が感じられ、

笑顔が見られる場面もありました。

※ただし、脊髄不全損傷の経過や筋緊張の状態は一人ひとり異なるため、

あくまでこの方の場合の一例として捉えていただければと思います。

寝ているときの足の重さに悩む方へのまとめ

今回のケースで整理したケアの手順

- 仰臥位で腰椎前弯・骨盤前傾が強く、股関節が動きにくい姿勢になっていると評価。

- 股関節屈曲時に下肢の重量感があり、体幹の安定性低下が背景にあると判断。

- 踵の圧入力で体幹の安定を促し、腰椎後弯・骨盤後傾をつくる姿勢づくりを実施。

- 軽いブリッジで腹直筋・大殿筋の活動を引き出し、股関節が動きやすい状態を形成。

- 「膝をおへそへ」誘導で股関節屈曲を行い、動作を明確に。

ベッドサイドでのリハビリは“セラピストの姿勢”が表れる場所

ベッドサイドの治療は、目の前の状態だけでなく、

その先の生活をイメージしながら進める必要があります。

考えることは多く、すぐに効果が出ない場面も少なくありません。

それでも、ベッドサイドで結果を出すことはとても重要です。

新人時代、先輩からこんな言葉をかけられました。

「いいセラピストかどうかは、ベッドサイドのリハビリを見たら分かるよ」

当時はよくわからなかったその言葉が、最近になって確かに腑に落ちてきました。

動作ができる・できないだけでなく、観察する視点、声かけ、触れ方、負担の読み取り方──

そのすべてが、患者さんのベッドサイドで“隠しようもなく”表れるからです。

この記事を書きながら、その言葉をふと思い出し、あらためて背筋が伸びる思いがしました。

ベッドサイドでのリハビリは、セラピストとしての在り方がもっとも試される場所。

だからこそ、一つひとつの関わりを大切にしていきたいと感じています。

🍀もっと深く学びたい方へ

臨床では「どこを見るか」「どう考えるか」で結果の見え方が大きく変わります。

note の CASEシリーズでは、

“評価の順序” “動作分析のポイント” “仮説が揺れた瞬間” を、実際の症例をもとに整理しています。

もし、

「動作分析の深め方を知りたい」

「先輩がどう考えているのかを知りたい」

という方は、ぜひチェックしてみてください。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

寝ているときに足が重く感じる症状は、筋緊張や神経の滑走不全、股関節や体幹の不安定さが関係していることもあります。

似たような症状が気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください!

✅ 夜中に太ももが痙攣するのはなぜ?筋緊張のリスクと緩和策を理学療法士が解説【CASE18】

✅ 足を伸ばすとお尻が痛いのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE29】

✅ ふくらはぎが痛くて歩けないのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE13】

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント