立つ時に尻もちを、つくのは何故なんでしょう?

体重が足にかかってないからだと思うよ

臨床の現場では、重心が殿部に残ったまま立ち上がろうとする場面をよく目にします。

立ち上がる動作は、足底にしっかりと体重が乗って初めて、殿部が持ち上がる動作へとつながります。

そのため、足底への荷重感覚が不十分だと、立ち上がりがうまくいかない原因になることもあります。

今回は、立ち上がり動作における“足底への感覚入力”の重要性と、実際の感覚の引き出し方を理学療法士の視点から解説します。

足底感覚を評価する|立ち上がり時の安定性に注目

足底への感覚入力を促す工夫とは?

立ち上がりの安定性を引き出すリハビリアプローチ

足底感覚を評価する|立ち上がり時の安定性に注目

体重が乗っているように、見えますけど、、

立ち上がりの時に踵に体重が乗りすぎてないかな?確認しよう

立ち上がりが困難になっている場合、踵の周囲(後足部)にしか重心が移行出来ていない場合があります。

しかし患者さんは体重を乗せた都合ですので、ピンと来ない事があります。

その場合動画に撮って、立ち上がりの際に足趾が浮くのを確認してもらうと良いです。

立つ時に尻もちをつく患者さんは、母趾球、小趾球(前足部)に重心が移行しにくいです。

その為触られた時に感覚が、鈍く感じる事があります。

また反対側と比較して、差が出ていないか確認してみましょう。

足部は母趾球・小趾球・踵の3点で支える事によって安定します。

3点の固定が無いと不安定となります。

そこでバランスをとる為内在筋が過剰に働き、足趾が屈曲する事があります。

母趾球・小趾球・踵で体重を支える

左右差がないか確認

足部が不安定な時の立ち上がり

3点に荷重がかかっていないと、立ち上がりに影響します。

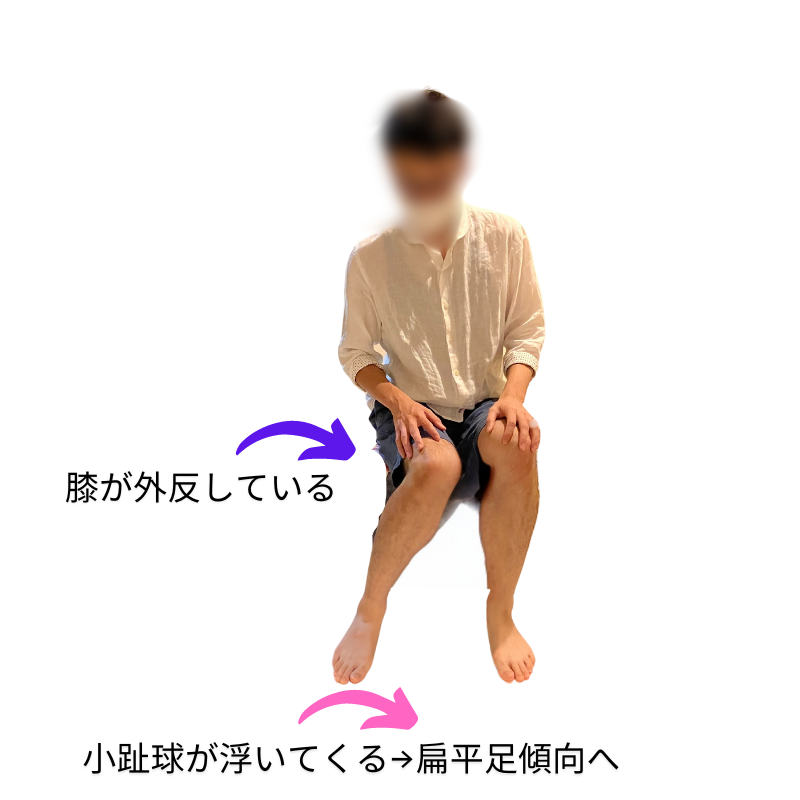

小趾球に体重が乗らないと、扁平足傾向になります。

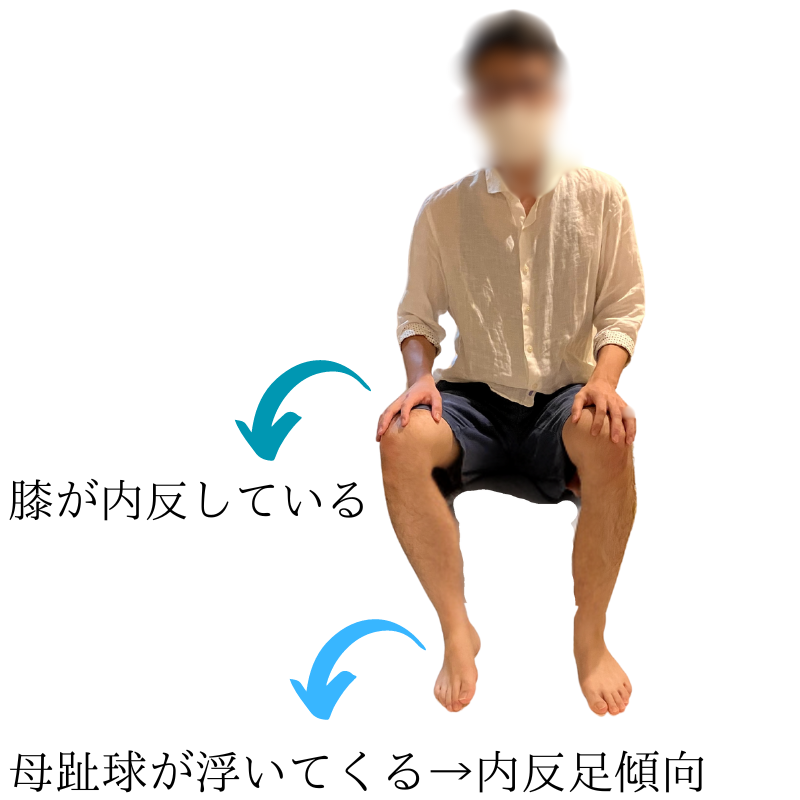

母趾球が浮いてくると、内反足傾向になります。

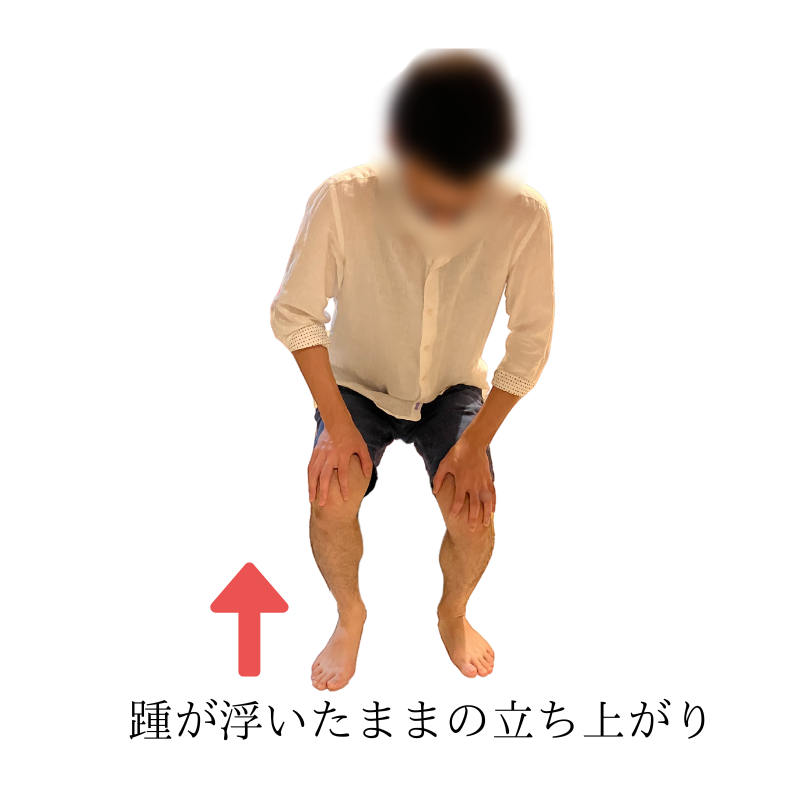

踵が浮くとつま先立ちで、立つ事になります。

どの立ち上がりも、不安定そうですね

不安定な足部に体重を乗せられない

尻もちついても仕方ないでな

立ち上がりに特徴がないか確認する

足底への感覚入力を促す工夫とは?

母趾球・小趾球・踵の感覚を確認した後は、座位で体幹前傾してみます。

その時に各3箇所に体重が乗る感覚が無ければ、タオルで擦っていくのをお勧めします。

セラピストの指では駄目なんですか?

もちろん良い

でもタオルは、凹凸してるから、感覚を感じやすいよ

擦る際は疼痛がない範囲で行いましょう。

脳卒中や感覚鈍麻の患者さんには、気持ち強めに擦る事もあります。

ゆっくり圧するように擦ったり、ちょっと早めに反復して擦り刺激を入れます。

どちらの方法も摩擦が高まるので、疼痛や内出血、皮膚状況には注意してください。

患者さんも痛みを我慢する場合があります。

相手の顔は見ながら行いましょう。

セラピストが擦るのを止めても、擦られていた感覚が残っていたら上手くいってます。

疼痛・皮膚状態に注意して感覚入力を行う

タオルを使用したり、速度・圧を変えても良い

立ち上がりの安定性を引き出すリハビリアプローチ

足底への感覚を入れた後は体幹前傾します。

体幹前傾する事で重心が足部に移行していきます。

先程足底に入れた感覚が認識出来ていれば、タオルで擦る前よりも体重が乗るのを理解されます。

刺激した3点に体重を乗せたら床を踏み込みます。

体幹前傾しつつ床を踏み込めたら、立ち上がりを行います。

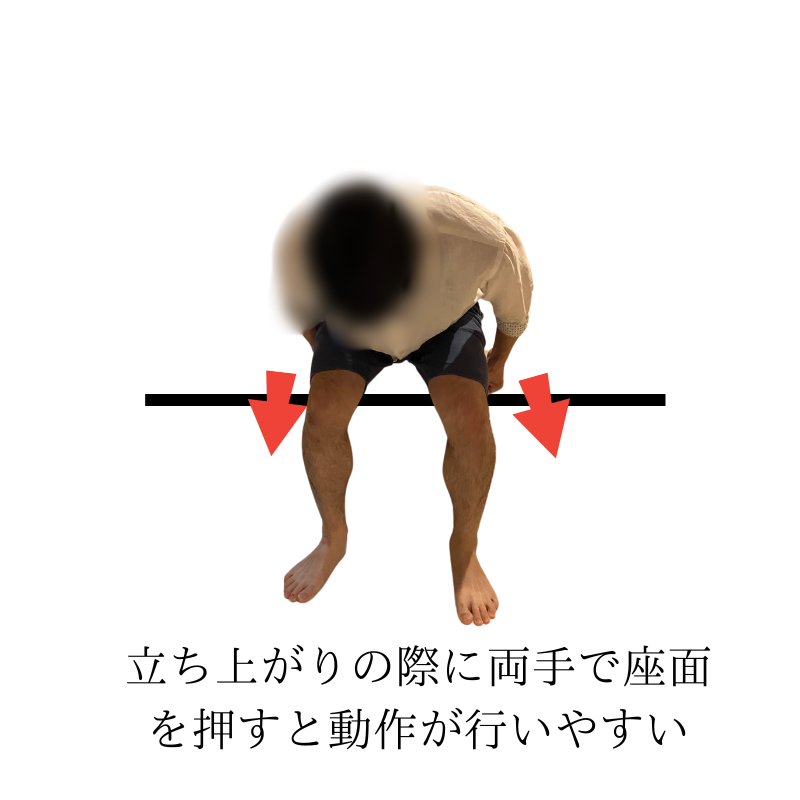

その際に両手で座面を押すと、立ち上がりを行いやすくなります。

手を使ってもいいんですか?

今は足部に体重が乗る感覚を養おう

手を使わないのは難易度が高いよ

上肢を使う事で恐怖感を減らせます。

足部への重心移動を学んでいるところなので、極力課題を増やさないようにします。

しかし肩に疼痛がある患者さんには向かない事があります。

状況に合わせて方法を工夫していきましょう。

体幹前傾し、母趾球・小趾球・踵に体重が乗るか確認

上肢を用いると、恐怖感が軽減する

まとめ

今回は足底への感覚の入れ方を解説しました。

治療の手順は、以下の通りになります。

足底感覚を評価する|立ち上がり時の安定性に注目

足底への感覚入力を促す工夫とは?

立ち上がりの安定性を引き出すリハビリアプローチ

うまく立てない人の共通点として、重心が足部に移行していない事が多いです。

その原因は足部の安定性が、担保されていない為です。

足部の感覚を感じてもらい、体重を乗せていく感覚を養いましょう。

動作を改善させる事が出来るかもしれません。

難易度を本人に合わせて調整していくと、結果が出やすいですよ。

立ち上がりで踏ん張れないのは、足底や下肢の感覚・荷重バランスに原因があるかもしれません。

以下の記事も参考に、下肢機能の評価と改善のヒントを得てみましょう。

✅ 歩くと右足が出しにくいのはなぜ?理学療法士が原因と改善方法を解説【CASE5】

✅ 歩行時の殿部のだるさ・痛みの原因は?理学療法士が徹底解説【CASE20】

✅ ふくらはぎが痛くて歩けないのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE13】

最後に

この記事を参考にされる際は、目の前の患者さんに、紹介した評価・治療が適応できるか、判断して頂いたうえで、使用して頂ければ幸いです。

患者さん一人一人、疾患、既往歴、身体的特徴等異なります。

そのため、今回ご紹介した治療は、万人に対して、再現性を担保できるものではありません。

それらを踏まえた上で、参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。(koturiha_y.t)

コメント