準備運動終わりましたよ〜

起きて座ってくださいね〜

あれ、痛いぞ、、

座ってられない

え、どうしよう

今回は、筆者自身が治療の中で患者さんの腰痛を強めてしまった経験をもとに、どう評価し、どう考え、どう対応したのかをまとめています。

理学療法では「良かれと思ったアプローチ」が、その時の患者さんの状態に合わず、かえって痛みにつながってしまうことがあります。

大切なのは、

- 焦らず原因を振り返る

- 状況に合わせて適切にケアする

- 経験を学びに変える

ことです。

今回は、実際のケースをもとに一般的な考え方を解説します。

疾患と患者背景を理解する|症状・姿勢・生活状況を把握する

タケシさんの既往歴と症状の特徴を確認する

〈ケース紹介〉

タケシさんには以下の既往と症状がありました

- 腰部脊柱管狭窄症

- 脊椎の変形、両下肢のしびれ

- 普段から背筋を無理に伸ばすと腰痛が出る

- 猫背姿勢の方が楽なことが多い

脊柱管狭窄症の一般的な特徴を整理する

脊柱管が狭くなり、神経が刺激されることで

- 腰痛

- 下肢のしびれ

- 神経性間欠性跛行

などが出ることがあります。

楽な姿勢・悪化する姿勢には個人差がありますが

悪化肢位は脊椎伸展

症状が改善する肢位は、脊椎屈曲

を呈することが多い印象です。

日常姿勢と疼痛の出やすい状況を評価する

- 普段から猫背のことが多い

- 猫背にすると痛みが出にくい

- 無理に起こすと腰痛が出やすい

腰方形筋の圧痛と重だるさから仮説を立てる

触診では、右腰方形筋に圧痛と重だるさを確認しました。

タケシさんもこのだるさを緩和したい意向がありました。

「長時間の姿勢による血流低下」などが関係している可能性を考え、

ストレッチで循環の改善を図る方針としました。

自分が行ったケアを客観的に振り返る|ストレッチ後の変化を確認

実施したストレッチの内容を振り返る

腰方形筋の走行を考えながら、股関節を担ぐような姿勢でストレッチを選択。

左回旋を入れつつ伸張感を感じてもらいました。

疼痛は右腰方形筋部位に軽度ありました。

しかし不快感ではないとの事であったため継続しました。

ストレッチ後に出現した疼痛と姿勢変化を整理する

ストレッチ後に座ってもらうと、

- 猫背では右腰方形筋の疼痛が出現

- 胸腰椎を伸展に誘導すると痛みは軽減

- しかし脊柱管狭窄症の特徴から伸展姿勢を長く保つのは困難

つまり、普段安楽な猫背姿勢が保てない状態に。

通常は安楽な姿勢で痛みが出た理由を考える

ストレッチ中の伸張刺激が影響した可能性を考えました。

そのため、次のステップとして原因に仮説を立てます。

疼痛が出た原因を特定する|筋攣縮と姿勢の関係を検討

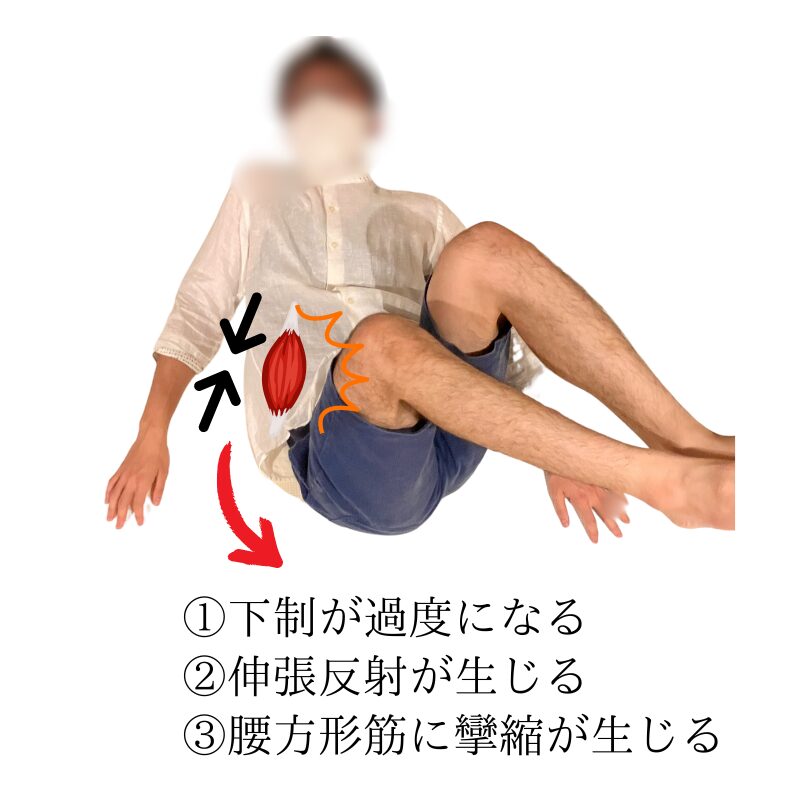

ストレッチ中の刺激と腰方形筋の反応を推察する

ストレッチ中には右腸骨が下制される力が働き、軽度ながら痛みもありました。

この刺激が侵害刺激となり、筋攣縮が生じた可能性があります。

筋攣縮のメカニズムと参考文献からの考察

赤羽根らは筋攣縮とは筋が痙攣した状態であり,血管の攣縮を伴っていることが多い。関節の周辺組織が何らかの侵害刺激を受けると侵害受容器が反応し,その信号が脊髄内に伝えられる。脊髄反射によって前角細胞のa運動線維に作用し,筋は攣縮を引き起こす。

筋攣縮の評価は伸張痛・圧痛所見・筋緊張・収縮時痛・伸張痛を見ることが重要となる

赤羽根良和.痛みの理学療法シリーズ 足部・足関節痛のリハビリテーション.羊土社.2020,111-113.

この反応が腰方形筋に出現した可能性があると考えました。

胸椎・腰椎伸展で疼痛が軽くなる理由を仮説化する

胸腰椎を伸ばすと、腰方形筋の起始・停止が近くなり、

張力が減って負担が少なくなるため、痛みが軽くなった可能性があります。

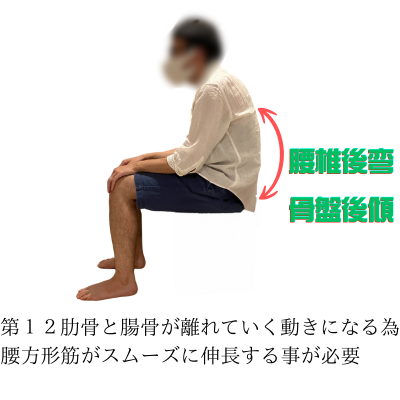

猫背姿勢で痛みが出やすくなるメカニズムを整理する

猫背=骨盤後傾

→ 腰方形筋が伸ばされやすい

→ 攣縮した筋が伸張されると痛みが出る可能性がある

この仮説により、猫背で痛みが出る理由を説明できます。

腰方形筋が攣縮して、遠心性収縮が困難になっているかも!

腰方形筋に対するケアのポイント|攣縮に対し無理なく働きかける

猫背で疼痛を改善する為には腰方形筋の攣縮を改善し、

骨盤後傾した際に腰方形筋がスムーズに伸張される事が必要と考えました。

問題点

腰方形筋が攣縮しており、円滑に伸張することが難しくなっている可能性がある

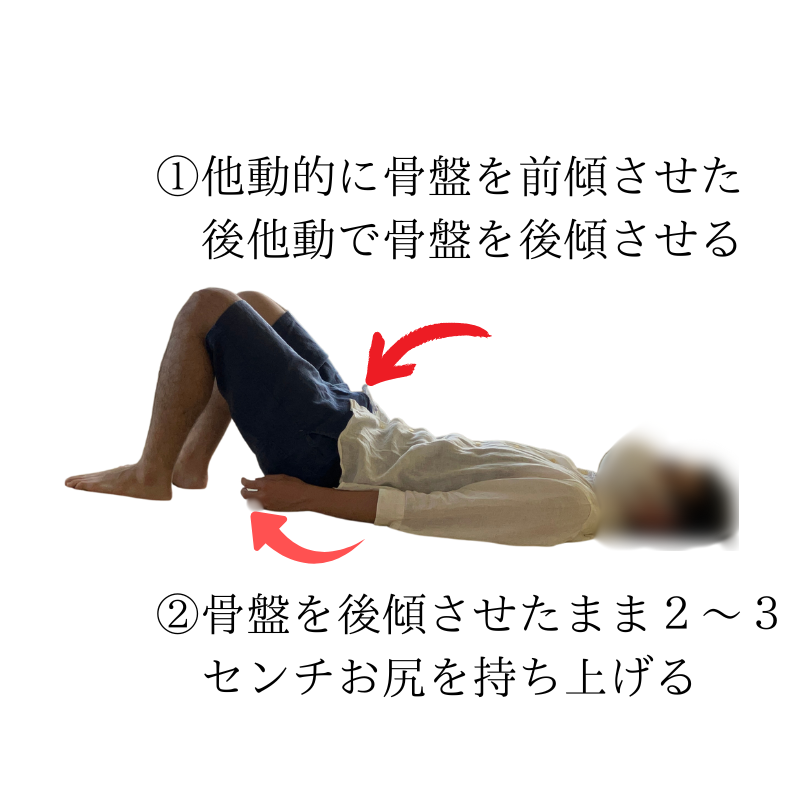

骨盤前後傾を用いた遠心性収縮の促し方

仰臥位で腸骨を把持し、前傾→後傾をゆっくり誘導。

後傾時には軽く殿部を上げてもらい腹直筋・腹横筋を活動させます。

腹直筋・腹横筋を使うことで相反抑制を活かす工夫

「おへそを少し引き込むように」

「腰をベッドに軽く押し付けるように」

など、本人がイメージしやすい言葉かけを行いました。

相反抑制により、腰方形筋の緊張が和らぐ可能性があります。

「お尻上げ」介助の注意点と声かけのポイント

目的は 高く上げることではなく、軽い腹筋活動を促すこと。

疼痛の有無を確認しながら、無理のない範囲で行います。

ケア後の姿勢変化と症状の確認方法

ケア後は、

- 猫背での疼痛軽減

- 立位・足踏みでも問題なし

を確認して終了しました。

タケシさんは、

・腰方形筋が攣縮し、円滑に伸張することが難しくなっている可能性がありました

上記のケアとして、腹直筋・腹横筋を収縮させていき、腰方形筋を遠心性収縮させていくことによって腰痛が改善しました

相反抑制によって緊張が緩和した影響が示唆されました

ストレッチをする時は、痛みや伸張反射が出ない範囲で行ってね

まとめ|疼痛悪化時の対応から学べるポイント

今回のケースで整理したケアの手順

- ストレッチ後、猫背での疼痛出現を確認

- 腰方形筋の攣縮を疑う

- 骨盤前後傾で腹筋を働かせる

- 遠心性収縮と相反抑制で緊張を緩和

- 動作時の痛みの変化を確認

ストレッチ時に注意したい刺激やリスク

- 「軽い痛み」でも侵害刺激になる場合がある

- ストレッチは筋反応に注意しながら実施する必要がある

事前に自動介助運動で確認しておく重要性

他動でいきなり深く伸ばすのではなく、

事前に自動・自動介助でどこまで動けるか確認することで、

筋反応を予測しやすくなります。

🔗 関連記事はこちらもおすすめです

✅ 腰が痛いのは歳のせい?理学療法士が姿勢から読み解く原因と改善策を解説【CASE7】

加齢のせいとされがちな腰痛も、実は姿勢や筋の使い方の影響が大きいことがあります。評価や観察の視点を振り返るきっかけになる記事です。

✅ 足を伸ばすとお尻が痛いのはなぜ?原因と改善方法を理学療法士が解説【CASE29】

腰痛に関連する股関節の可動域や筋の緊張に着目し、姿勢と動作のつながりから原因とアプローチを整理。臨床の観察力を磨くヒントが詰まった内容です。

✅ ものを持ち上げると腰が痛い…原因と体にやさしい動き方をわかりやすく解説

日常生活で腰を痛めやすい動作の一つが「持ち上げ動作」。一般の方にもわかりやすく、体に負担をかけにくい姿勢やコツを紹介している記事です。

最後に(免責)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。

目の前の患者さんへの適応可否は、各自の評価と専門職としての判断に基づいて実施してください。

患者さん一人ひとりで疾患・既往・身体特性が異なるため、記載内容がすべての方に同様の効果をもたらすとは限りません。

本記事を参考にして生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上、ユウセイでした。

noteでは、臨床での学びや日常で感じたことも発信しています。ぜひ気軽にご覧ください。

Instagramで最新記事のお知らせをしています!是非フォローをよろしくお願いします。

コメント